L’indignité des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, dit « Camp-Est », a fait l’objet de multiples recommandations et condamnations. Des travaux ont été engagés, mais restent à ce jour largement insuffisants au regard de la gravité de la situation. Pire, les conditions se sont encore détériorées depuis l'insurrection qui a éclaté en mai dans l’archipel.

« La prison a pour surnom “L’île de l’oubli” », écrit en septembre 2024 un homme détenu au Camp-Est, le centre pénitentiaire situé sur une presqu’île en périphérie de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Cet établissement est tristement connu pour être le seul à héberger, depuis 2013, une partie de sa population pénale dans des containers maritimes, annexés aux bâtiments d’un ancien bagne ouvert en 1864. Plusieurs autorités ont dénoncé l’indignité des conditions de détention. L’énumération en donne d’ailleurs le vertige, ne serait-ce que sur les cinq dernières années : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2019, le tribunal administratif et le Conseil d’État l’année suivante, puis de nouveau le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a condamné l’État en octobre 2024 pour sa lenteur à exécuter les injonctions précédentes (voir Recours contre les conditions indignes de détention : le laboratoire calédonien). Même le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, en visite au Camp-Est le 22 février 2024, déclarait y avoir « vu des conditions de détention indignes, et des conditions de travail tout aussi indignes pour les personnels pénitentiaires ».

Entassés à quatre dans des containers

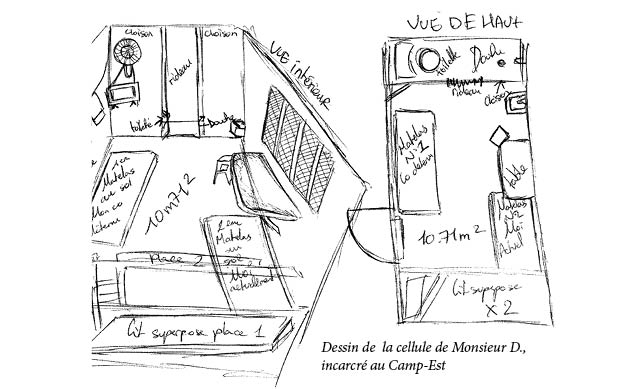

Malgré ces multiples alertes, les conditions de détention au Camp-Est sont toujours particulièrement alarmantes, selon les témoignages de nombreuses personnes détenues et de leurs avocats recueillis entre septembre et décembre 2024. Les taux d’occupation s’établissaient en décembre à 157,1 % au quartier maison d’arrêt (QMA) et 148,5 % au quartier centre de détention (QCD) – soit respectivement 308 prisonniers pour 196 places opérationnelles et 288 pour 194 places[1], et 173 matelas au sol. La prison est touchée par la surpopulation depuis de nombreuses années : le personnel du Camp-Est affilié au syndicat Soenc-CFDT dénonçait encore cet état de fait en avril dernier, en manifestant devant le tribunal de Nouméa. Seuls échappent à la surpopulation les femmes (14 places) et mineurs (12 places) incarcérés. En quartier maison d’arrêt, les cellules accueillent jusqu’à cinq personnes. Dans les containers, prévus pour deux, les hommes s’entassent à trois, quatre, voire cinq. Les témoignages indiquent très souvent la présence de deux matelas au sol. Des hommes détenus expliquent ainsi dormir « sous la table à manger », ou « sous les lits ».

La promiscuité est souvent décrite comme « insupportable », et ce d’autant plus que plusieurs personnes, qu’elles soient logées en container ou non, indiquent que les toilettes et les douches sont séparées du reste de la cellule par « une simple bâche », souvent « toute trouée », quand il ne s’agit pas simplement « d’un drap » tendu par les occupants des lieux. Cette séparation de fortune ne garantit pas leur intimité : « On baigne avec nos linges », précise un homme au QCD.

Concomitamment aux émeutes qui ont éclaté dans l’île en mai 2024, des mutineries ont gagné la détention du 13 au 15 mai et plusieurs bâtiments ont été incendiés, ce qui aurait endommagé jusqu’à 90 cellules[2]. Entre le 1er mai et le 1er juin, la capacité opérationnelle du QCD est passée de 194 à 146 places[3], suggérant que 48 cellules étaient hors d’usage, une situation qui a perduré plusieurs mois. Face à la nécessité de reloger les personnes détenues et d’absorber les nouvelles incarcérations liées aux événements, le quartier femmes aurait été temporairement réquisitionné pour les hommes, et les femmes affectées aux unités de vie familiale (UVF). Plusieurs dizaines de personnes détenues ont également été transférées au centre de détention de Koné, dans le nord de l’île, et dans l’Hexagone (voir Expédiés à l’autre bout du monde du jour au lendemain). Par ailleurs, « si les prévenus et les condamnés étaient parfois mélangés avant les évènements, depuis, c’est devenu la norme », indique Maitre Sophie Devrainne, avocate au barreau de Nouméa.

Des conditions matérielles de détention toujours aussi indignes

Quel que soit le quartier dans lequel ils sont affectés, les hommes détenus dépeignent des murs couverts de « moisissures », « décrépis », « tagués », « rouillés », avec « des traces de feu ». L’isolation thermique et phonique des containers est inexistante. Dans plusieurs cellules, les fenêtres sont dépourvues de vitre, couvertes de trois couches de caillebottis. « La nuit, l’air rentre directement et il fait très froid », écrit un homme détenu en septembre 2024. Lorsqu’il fait chaud, un autre explique : « On inonde la cellule avec l’eau des toilettes. » La qualité du sommeil est dérangée par les « cris » de « ceux qui prennent du Seresta et du Tercian », « la musique toute la nuit », « les coups de pieds de détenus dans les portes ». Les ouvertures des cellules et les cloisons « tordues » des containers laissent entrer les nuisibles. « C’est le zoo », s’exclame une personne détenue en septembre dernier. « Il y a tout : souris, punaises de lit, scolopendres, cafards, grenouilles, rats, fourmis, asticots. »

En l’absence de séparation des espaces, « l’odeur des toilettes se répand dans toute la cellule ainsi que celle des canalisations de la douche, ce qui fait que parfois nous ne mangeons pas », explique une personne détenue en octobre 2024. Les draps seraient changés une fois par mois, et, en raison des mauvaises conditions d’hygiène, plusieurs personnes déclarent voir apparaître sur leur peau des « champignons », des « taches blanches » et des « furoncles ».

Les infrastructures sont également souvent défaillantes. Des prisonniers décrivent « des installations électriques hors service et sauvages ». La plupart des interphones ne fonctionneraient pas. « En cas d’urgence, on est obligé d’appeler la cellule d’à côté pour prévenir le gardien », raconte un homme. D’autres indiquent que, quand bien même ils sont en état de marche, « les surveillants ne répondent pas ». C’est ainsi qu’en janvier 2023 au QCD, un homme de 69 ans raconte avoir constaté « du sang dans [ses] urines » à 23h, avoir été pris de douleurs et s’être « effondré par terre », « les larmes aux yeux tellement [c’était] atroce ». Malgré ses appels répétés à l’interphone et les cris d’alerte de ses codétenus, personne n’est venu jusqu’au contrôle des cellules à 6h du matin. Une situation qui, encore aujourd’hui, pourrait se répéter. « C’est comme pour les brûlures de scolopendre, c’est terriblement douloureux, mais ceux qui se font piquer souffrent toute la nuit en attendant le matin », indique Maître Marie-Katell Kaigre, avocate au barreau de Nouméa. En cas de pluie, les canalisations situées entre les bâtiments sont régulièrement rompues. « Depuis deux semaines, les regards des canalisations des fosses septiques et des bacs à graisse débordent abondamment autour des bâtiments et dans l’allée qui sépare le SG-2 et le SG-1. Ça devient d’immenses flaques de résidus de matières fécales et d’urine. […] Nous marchons dedans », racontaient deux personnes détenues en décembre 2023.

Des réponses insatisfaisantes

En réponse aux recommandations en urgence formulées par le CGLPL en 2019, le ministère de la Justice avait indiqué : « Les bâtiments modulaires sont l’objet d’un programme ambitieux de réfection […] à hauteur de 1,6 million d’euros pour les travaux (isolation, pose de fenêtres notamment) et de 1,7 million d’euros pour le remplacement intégral du mobilier. Ce plan de travaux débute en mai 2021 avec la consultation des entreprises et s’échelonne sur trois années. » Des fenêtres ont été changées dans le quartier centre de détention, au quartier « service général », au quartier de préparation à la sortie et à la maison d’arrêt des femmes. Des douches en cellule ont en outre été installées dans ce dernier. Au QCD fermé, les quatre cours de promenade ont été pourvues de blocs sanitaires. Des moustiquaires ont été fixées aux fenêtres des salles de classe. Enfin, les cellules du quartier mineurs font l’objet d’un plan de rénovation débuté en 2022.[4]

Mais les travaux sont en réalité largement insuffisants pour pallier l’insalubrité de la prison, entretenue par sa suroccupation. Ainsi, une personne détenue dans un container maritime précise, en octobre 2024 : « Il y a eu des travaux dans certaines cellules, pas toutes. Malgré cela, il y a toujours des dysfonctionnements : le robinet fuit, les lumières ne marchent pas, les étagères sont cassées, l’interrupteur aussi, les toilettes déconnent. Ce n’est pas durable, les cellules restent sales, et tout le matériel se dégrade vite. Ce sont des travaux bâclés. » Maitre Sophie Devrainne complète : « Ils ont rénové les quartiers disciplinaire et d’isolement ainsi qu’une grande cour de promenade. Selon les détenus, elle est tout en béton, il n’y a pas un arbre. La majorité de la population marche pieds nus, donc sur du béton brûlant une partie de l’année. » Pour expliquer la lenteur et le périmètre restreint des travaux effectués, l’administration avance principalement des refus de permis de construire par la municipalité et les difficultés d’intervention en site occupé.

Par ailleurs, la mise en service, en février 2023, du centre de détention de Koné n’a pas permis de résorber la surpopulation du Camp-Est. En effet, la nouvelle prison est dédiée à l’accueil de personnes condamnées à une peine de plus de deux ans, triées sur le volet (voir Koné : la vitrine). Et comme le présageait le CGLPL : « Sa capacité d’accueil (120 places) ne [permet] pas d’héberger la totalité des personnes excédant actuellement la capacité du Camp-Est [et il] semble illusoire de penser que 120 condamnés du centre pénitentiaire pourraient être intéressés par une affectation à Koné, en province Nord, alors qu’une grande partie du public accueilli provient du Grand Nouméa, à plus de trois heures de route au sud. »

Des personnes détenues enfermées 23h sur 24

Le quotidien des personnes détenues de Camp-Est est en outre marqué par une très grande oisiveté. Le CGLPL alertait déjà en 2019 de la faiblesse des propositions de travail et d’activités. En 2022, seul le service général offrait des emplois rémunérés à 72 personnes, dont 19 au service cuisine.[5] Par ailleurs, « la bibliothèque, composée de deux containers, est pauvre et n’est accessible qu’en traversant un terrain de sport et donc aux horaires de celui-ci. » En 2022, l’établissement expliquait que l’offre socio-culturelle avait été élargie, mais qu’à défaut de salles supplémentaires[6], les locaux existants étaient saturés. Les formations ne concernaient que peu de personnes : dix en maraîchage, dix en équithérapie, six en formation aux premiers secours[7]. En dehors de deux terrains, la prison est toujours dépourvue de salle de sport : « Nous faisons de la musculation dans nos cellules, avec des bidons et des bouteilles d’eau », décrit un homme détenu. « Parfois, ils ne nous donnent pas de ballon, du coup nous restons comme ça », complète un autre.

Globalement, les mouvements sont restreints tant pour accéder à certains services qu’à l’unité sanitaire, du fait du manque chronique d’effectifs et de l’absentéisme des surveillants, couplés à la nécessité d’ouvrir toutes les portes avec une clé. « Le quartier “centre de détention ouvert” n’a d’ouvert que le nom », notait le Contrôleur en 2019. Ainsi, les cellules sont fermées tous les soirs à 17h, pour n’être rouvertes qu’à 6h le lendemain, et l’accès aux cours de promenade n’est plus libre en journée depuis cinq ans. Quant à l’accès aux soins, il demeure largement insuffisant, tant sur le plan somatique que psychiatrique[8]. Les personnes détenues témoignent de délais d’attente de plusieurs mois pour une consultation, quand elles parviennent à en avoir une. Des carences aux conséquences d’autant plus graves qu’elles seraient compensées par des « usages massifs de médicaments psychotropes abondamment prescrits », créant et entretenant « des addictions »[9].

Lors de sa dernière visite, le CGLPL soulignait que « si la situation du centre pénitentiaire n’est pas explosive, c’est grâce à la conjonction de la qualité du personnel, très humain, et du degré d’acceptation des personnes détenues, dans leur majorité très dociles ». Mais les évènements de mai 2024, lors desquels trois surveillants auraient été pris en otage et des personnes détenues humiliées, semblent avoir bouleversé la donne et contribué à aggraver les conditions de détention quotidiennes. « Les relations avec les gardiens se sont détériorées, tendues », observe Maître Marie-Katell Kaigre. Toutes les activités[10], le travail et les formations ont été suspendues pendant plusieurs mois, avant de reprendre début décembre, « de manière restreinte », selon un homme détenu. Les personnes incarcérées, quel que soit leur régime, ne bénéficient plus que d’une heure de promenade par jour, voire de 45 minutes en tenant compte du temps pris par les mouvements. Elles restent donc « enfermées en cellule 23h sur 24 ».

Dans ce contexte, souligne Maître Marie-Katell Kaigre, « les recours pour conditions indignes de détention[11] sont excessivement nombreux. Les détenus souhaitent de plus en plus solliciter une indemnisation et sont scandalisés de la façon dont ils sont traités. »

Par Pauline Petitot

Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°125 – Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l’ombre de la prison

[1] Après les émeutes, le taux d’occupation est monté jusqu’à 185,2 % au QMA (au 1er juin) et 159,6 % au QCD (au 1er août).

[2] FO Justice, « Prison de Koné : L’État d’Urgence en Nouvelle-Calédonie – La “400” déménage à Koné », 24 mai 2024.

[3] Direction de l’administration pénitentiaire (Dap), Statistique des établissements et des personnes écrouées en France, juin 2024.

[4] Suivi triennal des recommandations du CGLPL (2022), Centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Visite du 14 au 18 octobre 2019 (2e visite).

[5] Rapport d’activité 2022, Centre pénitentiaire de Nouméa.

[6] Suivi triennal des recommandations du CGLPL (2022), op. cit.

[7] Rapport d’activité 2022, op. cit

[8] CGLPL, Rapport de la 2e visite du Centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), du 14 au

18 octobre 2019.

[9] Yoram Mouchenik, Marie Salaün, Christine Salomon, Jacques Vernaudon, Mirose Paia, et al. « Quelle prise en charge pour les populations autochtones du Pacifique sous main de justice ? », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n° 54, 2021.

[10] Sont proposés, entre autres, arts plastiques, sculpture, chorale, vannerie, guitare, découverte des médias, etc., selon le rapport d’activité 2022 du centre pénitentiaire de Nouméa.

[11] Article 803-8 du code de procédure pénale.