Les besoins sont immenses : la majorité des personnes détenues est sans diplôme. Pourtant, le droit à l’enseignement est mis à mal en prison. Par l’inadéquation des moyens au regard du nombre de détenus, mais aussi par les contraintes logistiques et sécuritaires qui, une fois de plus, l’emportent sur l’impératif de réinsertion.

« Le droit à l’éducation constitue un droit fondamental qui doit s’exercer de la même façon pour les personnes privées de libertés que pour tout autre citoyen. » Ainsi s’ouvre la circulaire d’orientation sur l’enseignement pénitentiaire du 19 mars 2020. Une déclaration d’intention qui peine à se matérialiser : dans des établissements pénitentiaires pour beaucoup surpeuplés, indigence des moyens et contraintes essentiellement sécuritaires mettent bien souvent à mal cet idéal.

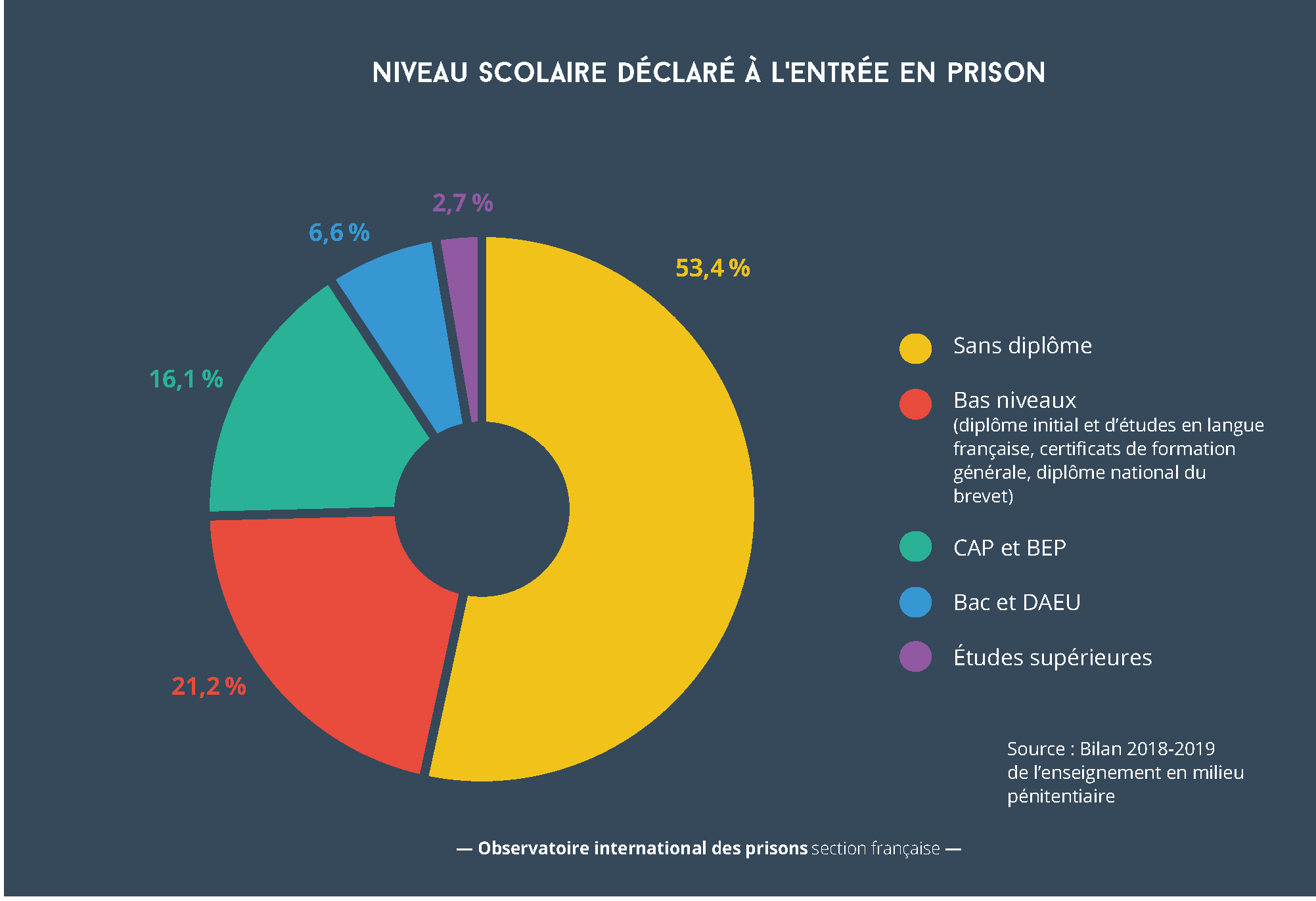

Si l’enseignement est un droit pour tout détenu, un certain nombre de publics sont désignés comme prioritaires(1) : les mineurs, les jeunes majeurs de moins de 25 ans et les personnes ne maîtrisant pas la langue française et les savoirs fondamentaux. Les besoins sont à cet égard criants : s’il est difficile de les mesurer précisément en l’absence d’un repérage systématique, la Direction de l’administration pénitentiaire estime à 7 % la part d’allophones parmi les personnes incarcérées et à 11 ou 12 % les personnes en situation d’illettrisme, contre 7 % dans la population générale. Les « bas niveaux scolaires » sont également très représentés en détention, puisque plus d’une personne détenue sur deux n’aurait aucun diplôme et huit sur dix n’auraient pas dépassé le niveau brevet des collèges(2). Pourtant, seulement 25 % de la population carcérale était scolarisée au 1er décembre 2018, pour une durée moyenne de cinq heures hebdomadaires. Une moyenne qui cache d’importantes disparités : quand certains, notamment les personnes préparant un CAP, jouissent d’un volume horaire important, d’autres ne bénéficient en réalité que d’une ou deux heures de cours par semaine. Aussi, si toutes les personnes détenues ne sont pas nécessairement en demande, il semble que les moyens ne soient pas toujours à la hauteur, surtout dans les maisons d’arrêt.

En manque de professeurs et de locaux

« L’accès à une formation est en théorie possible pour tout le monde. Dans la pratique, on ne peut pas gérer le flux. Notre problème, c’est la surcharge », explique une enseignante à la maison d’arrêt de Fresnes. Dans ce mastodonte perpétuellement surpeuplé(3), où environ cinq cents personnes sont scolarisées, elle estime au double – soit un millier – le nombre de personnes ayant pu se trouver sur liste d’attente avant les mesures de libération anti-Covid. « La plupart du temps, il y a trois à quatre mois d’attente, mais ça peut monter jusqu’à un an pour certains cours, si bien que certaines personnes demandeuses n’accèdent jamais au scolaire », déplore l’enseignante. Une situation qui touche de nombreuses autres maisons d’arrêt en proie au surpeuplement, même les plus petites : à Chambéry, où l’on frôle les 200% d’occupation, « j’ai quarante personnes qui viennent à l’école, et une liste d’attente de quatre-vingt personnes tous cours confondus », explique Marie-Christine Bourianne, responsable locale de l’enseignement (RLE) et seule professeure titulaire dans l’établissement. En cause, le manque d’enseignants, mais pas seulement : « Même si on avait plus de moyens humains, se poserait un problème de locaux, explique celle de Fresnes. La pénitentiaire essaye de compenser en mettant des salles supplémentaires à disposition, mais ce n’est pas suffisant. » Idem à Vesoul, où le Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) notait, en mai 2019, que les salles et le nombre de professeurs « ne permettent pas de faire face aux besoins ni à la demande en dépit de leur dynamisme ». Si le problème se pose avec une acuité particulière en maison d’arrêt, les établissements pour peine ne seraient pas épargnés : lors de sa visite au centre de détention de Salon-de-Provence en juin 2019, le CGLPL notait qu’une soixantaine de candidats se trouvaient sur liste d’attente, avec une attente moyenne de deux à trois mois selon les cas. Un détenu passé par le centre de détention de Val-de-Reuil indiquait quant à lui que sa demande n’avait tout bonnement « pas pu aboutir, pour cause de manque de place ».

Pour les enseignements à destination des publics prioritaires, les équipes éducatives tentent par tous les moyens de satisfaire immédiatement les demandes, ou au moins de réduire l’attente avant le premier cours. « On a créé des cours de “délestage” : une séance une fois par semaine. Ce n’est pas du tout assez, mais ça permet de leur dire “patience, on ne vous a pas oublié”. Et dès qu’une place se libère, ils passent sur un programme de français langue étrangère (FLE) plus intense », explique une professeure à Meaux. Néanmoins, les besoins sont dans certaines prisons tellement supérieurs aux moyens que des choix doivent parfois être faits parmi les publics prioritaires. « Dans certains établissements, on a beaucoup de personnes non francophones. Si l’on voulait toutes les scolariser, les enseignants ne feraient plus que du FLE, rapporte un cadre de l’Éducation nationale en milieu pénitentiaire. On voudrait pouvoir offrir à tous le maximum d’enseignements, mais nos moyens sont limités. À nous de voir si on priorise ce public-là, ou bien si on axe sur les jeunes, les sans diplômes, etc. »

Les publics non prioritaires délaissés

Si le droit à l’enseignement n’est pas totalement garanti pour les publics prioritaires, que dire de ceux qui ne sont pas ciblés par les textes ? « Pour l’ensemble des personnes détenues non prioritaires qui fait une demande, les unités locales d’enseignement s’efforcent de répondre aux besoins en organisant, le cas échéant, l’accès aux enseignements supérieurs », précise la Convention liant l’Éducation nationale et le ministère de la Justice. En d’autres termes, les RLE sont invités à faire ce qu’ils peuvent, avec le peu de moyens qui leur reste.

Les personnes qui ont dépassé le niveau troisième et qui souhaitent poursuivre leurs études semblent particulièrement pénalisées. Préparer un baccalauréat en prison paraît inenvisageable, tant les matières sont nombreuses : « Impossible de mettre un enseignant en face de chaque matière, d’autant plus que cela concerne peu de monde comparé aux bas niveaux », explique une enseignante. Quant au diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), équivalent du baccalauréat généralement très demandé, c’est, à Fresnes, le diplôme pour lequel les délais d’attente sont les plus longs. Et encore, tous les établissements ne proposent pas de créneaux d’enseignement dédiés. « Quand je suis arrivée à Roanne, je me suis inscrite pour passer le DAEU. J’ai fourni les quelques documents qu’on m’a demandés et ensuite rien, aucun cours ne m’a été proposé, il fallait que je me débrouille seule, sans savoir ce que je devais passer. Ça m’a dégoûtée et j’ai tout laissé tomber », témoigne une femme détenue. Aussi, c’est souvent seuls et en cellule – dans des conditions pour le moins inadaptées lorsqu’ils sont détenus en maison d’arrêt – que les aspirants au diplôme sont contraints de le préparer. « Cela requiert une bonne dose de motivation ! », souligne une enseignante. Mêmes constats pour les personnes souhaitant accéder aux études supérieures : dans le meilleur des cas, le responsable local de l’enseignement intervient sous la forme d’un accompagnement aux démarches d’inscription et d’un tutorat. Pour le reste, « les personnes travaillent essentiellement en cellule, de façon autonome », résume un proviseur. Encore faudrait-il qu’elles en aient pleinement les moyens : sans accès autorisé à Internet, ces dernières dépendent dramatiquement de tiers pour accéder aux cours. Un travail très chronophage que les RLE ne sont pas toujours prêts ou en capacité d’assumer. Faute d’offre correspondant à leurs niveau et attentes, il arrive fréquemment que des personnes soient obligées d’abandonner leur projet, et de se rabattre sur les cours existants. « Mon fils devait commencer l’école en septembre pour passer un équivalent du bac, mais il n’a pas eu de place… Il va quand même à l’école, mais pour des cours qui n’ont rien à voir avec ce qu’il a demandé. Il me dit que c’est juste pour ne pas rester en cellule », confie une mère dont le fils est détenu dans un centre de détention de l’est de la France. Djibril(4), qui avait pour sa part un niveau de deuxième année de licence en histoire lorsqu’il a été incarcéré à Fleury-Mérogis, aurait souhaité reprendre des études en prison, « mais le niveau le plus haut proposé était le brevet. Sinon, c’étaient des formations professionnelles, ce qui ne me correspondait pas. Alors je me suis inscrit au collège, en troisième, pour pouvoir faire quelque chose, sortir de cellule. Chaque semaine, j’avais des cours de français et d’histoire. Le reste était plus irrégulier… »

L’humain oublié des circulaires

Tous les cours ne s’inscrivent pas nécessairement dans la préparation d’un diplôme. « À côté des enseignements qui visent une montée en compétences des publics prioritaires au travers, si possible, de la passation de diplômes et de certifications, on a un volet plus ouvert, de culture générale, qui va se traduire par des cours de philosophie, des ateliers d’écriture, culturels, où l’on va viser davantage une (re)sociabilisation et l’expression au sens large », précise un proviseur. Particulièrement appréciés et demandés, ces cours sont souvent ceux qui affichent la plus longue attente. « Ces créneaux dédiés à la culture générale sont importants, parce qu’il y a des personnes qui ne veulent pas préparer un examen, qui n’en ont pas besoin », estime Laélia Véron, qui intervient en tant que professeure vacataire dans plusieurs établissements. « Mais c’est parfois dur pour les centres scolaires d’assumer ça, parce qu’on va leur dire que c’est du temps perdu, que les besoins sont ailleurs. Alors qu’il peut y avoir une progression sans qu’il y ait d’examen », relève la maîtresse de conférence en stylistique et langue françaises.

Au-delà de la question des diplômes, l’enseignement est surtout un outil de reconstruction pour des personnes bien souvent abîmées par la vie. Une facette essentielle du travail des professeurs en prison, qui a disparu au gré des circulaires régissant l’enseignement en détention. « Jusqu’à la circulaire de 2002, nous avions un “objectif éducatif de soutien à la personne”, explique une enseignante. Mais cette notion n’a pas été reprise dans celle de 2011. Elle a progressivement été remplacée par une vision très technocratique des choses, avec notamment des indicateurs en termes de passation de diplômes. » Et la circulaire de 2020 est loin d’avoir inversé la tendance – au contraire même : alors que celle de 2011 fixait un ratio minimum d’un poste à temps plein pour cent détenus(5), ce dernier aurait disparu de la version 2020. « Cela laisse le pouvoir aux recteurs de décider du nombre d’enseignants pour chaque établissement. On sait très bien qu’on va aller vers le moins disant, prédit Bernard Valin, du syndicat enseignant SNUIPP-FSU. Ça laisse peser un doute très fort sur les objectifs de la scolarisation. Est-ce qu’on scolarise pour remplir uniquement un objectif de CFG [certificat de formation générale, certifiant un niveau de cinquième générale ou de troisième SEGPA], ou est-ce qu’on poursuit une politique plus ambitieuse ? » Dans les centres de détention où le profil des détenus peut être plus âgé et plus diplômé, on craint de perdre des moyens au profit des maisons d’arrêt avoisinantes. « On prépare moins de diplômes, mais les cours d’arts plastiques, de philosophie, sont très importants pour les détenus. C’est parfois leur seul moment d’échange, de socialisation, d’ouverture et de lien avec l’extérieur. Tout ce côté humain, important en termes de réinsertion mais qui ne rentre pas dans ces indicateurs, est progressivement mis de côté au profit de ce qui est mesurable », regrette le RLE d’un centre de détention. Plus largement, face à une Éducation nationale globalement exsangue, on peut craindre que la levée de ce ratio ne se traduise par une baisse générale des moyens alloués à l’enseignement pénitentiaire.

La pénitentiaire tient les rênes

Si la mise à disposition des ressources humaines et leur gestion relève de l’Éducation nationale, l’administration pénitentiaire (AP) se réserve un droit de regard dans les procédures de recrutement. « Un candidat enseignant va voir son dossier vérifié par l’AP. Un peu comme pour les détenus : c’est à l’unité d’enseignement de définir les besoins et l’orientation des détenus vers le scolaire, mais l’AP peut tout à fait mettre son veto, et décider que tel prisonnier n’ira pas en cours. C’est le même principe pour le recrutement des personnels : l’AP garde la main dessus », relève un enseignant. Aussi, la circulaire précise que « toute affectation sur un poste en milieu pénitentiaire nécessite une autorisation d’accès permanente délivrée par l’administration pénitentiaire qui peut être révoquée à tout moment » – les motifs susceptibles d’entrainer révocation n’étant pas précisés. L’enseignement a beau faire l’objet d’un copilotage, l’administration pénitentiaire reste maîtresse en sa demeure(6). Et en cas de conflit entre logique pénitentiaire et logique scolaire, c’est la première qui l’emporte. « Tout ce qui va avoir un impact potentiel sur le fonctionnement quotidien de l’établissement va être à négocier avec l’AP. Quand je dis négocié, c’est discuté bien sûr…, souffle le proviseur. La gestion des mouvements, c’est vraiment ce qui va structurer l’enseignement en milieu pénitentiaire : la constitution des groupes, la durée et les temps de formation par jour sont conditionnés aux mouvements. »

Sur le terrain, cette problématique est en effet récurrente. Et constitue l’une des principales complications en maison d’arrêt, où les détenus, enfermés en cellule, sont tributaires des surveillants pour se rendre au centre scolaire (lire l’encadré ci-dessous). À Osny, « en raison du manque de surveillants et d’une organisation des mouvements complexe, les personnes détenues inscrites aux cours sont régulièrement en retard et empêchées sur leur trajet d’arriver jusqu’à l’unité locale d’enseignement, risquant leur radiation », déplore le CGLPL(7). « C’est général : on n’arrive pas à avoir tous nos élèves, et encore moins à l’heure. Les agents sont débordés par un planning intenable : promenade, travail aux ateliers, activités sportives, parloirs… Il ne leur est pas toujours possible de respecter les créneaux imposés pour chaque mouvement. Très clairement, le scolaire est tout au bout de la chaîne… », confie la responsable locale de l’enseignement d’une maison d’arrêt. Ce sentiment d’être la « cinquième roue du carrosse », s’il n’est pas général – certains RLE insistent sur l’attitude coopérative voire encourageante de la pénitentiaire dans leur établissement – n’en reste pas moins largement partagé. Et s’est particulièrement illustré dans la gestion de la crise Covid : lors du deuxième déconfinement, en décembre, « la DAP a décidé de réautoriser l’entrée des visiteurs de prison, la tenue des cultes et, pour finir, la formation professionnelle, mais pas l’école, souligne un RLE. Ça a donné lieu à des situations ubuesques : pour les CAP préparés conjointement par la formation professionnelle et les unités locales d’enseignement, la partie pro a redémarré, pas la partie enseignement. » Le cadre de l’Éducation nationale en milieu pénitentiaire a sa petite idée, quant à ce qui a pu faire la différence dans l’arbitrage entre le culte et l’enseignement : « Interdire le culte collectif peut engendrer plus de tensions, c’est plus sensible que l’enseignement… » La sécurité : il est bien là, le nerf de la guerre.

Éducation vs. sécurité

Parmi les leviers qui permettraient d’élargir et d’améliorer considérablement l’accès à l’éducation en prison et auxquels l’argument sécuritaire est souvent opposé figure la mixité. En mutualisant l’offre de cours des quartiers hommes et femmes, elle permet pourtant d’augmenter la capacité d’accueil des unités d’enseignement et d’étoffer un catalogue généralement plus pauvre chez les femmes. Les instances dirigeantes l’ont d’ailleurs bien compris : « Dans le respect du principe d’égal accès à l’ensemble des offres de formation dans chaque unité locale d’enseignement, la mixité des groupes (masculin/féminin, mineurs de plus de 16 ans/majeurs) doit être privilégiée chaque fois que possible », souligne la convention liant Éducation nationale et Administration pénitentiaire. Sur le terrain, la consigne est cependant diversement appréciée et mise en œuvre suivant les établissements. Dans certains, on constate un réel effort de la pénitentiaire, comme à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne : « Quand nous sommes arrivés avec ma collègue RLE, nous avons voulu développer la mixité, raconte Mickaël Fleury, professeur titulaire et adjoint à la RLE de l’établissement. Beaucoup de surveillants étaient réticents – certains le sont toujours d’ailleurs – mais la direction nous a soutenus et a dégagé une grande salle dans un endroit neutre, où les femmes n’ont pas à passer dans le quartier homme et inversement. Ça nous permet de faire FLE, chorale et éloquence en mixité. Il faudrait pouvoir multiplier le nombre de cours mixtes pour en finir avec les listes d’attente. » Dans d’autres établissements, la résistance est encore forte et se heurte toujours, faute d’espaces en « zone neutre », à des considérations sécuritaires. « Quand les salles de classes sont dans le quartier homme – ce qui est fréquemment le cas –, ça suppose de faire passer les femmes par les coursives du quartier, c’est tout de suite un élément bloquant pour la pénitentiaire », analyse un proviseur.

Autre frein de taille à l’enseignement en prison, également motivé par des questions de sécurité : l’interdiction de se connecter à Internet, même de façon encadrée. Si cette impossibilité fait particulièrement entrave à l’enseignement supérieur en détention, elle touche aussi les plus petits niveaux. « Sans Internet, l’accès au savoir est très compliqué », souligne une enseignante. « Quand il y a des recherches à faire pour des dossiers dans le cadre du CFG, nous faisons nous-mêmes les recherches, sélectionnons nous-mêmes des articles, complète Marie-Pierre Valcke, RLE au centre pénitentiaire d’Aiton. Au-delà du fait que la recherche d’informations fait théoriquement partie des compétences à acquérir au travers de ce type de travaux, les élèves-détenus sont obligés de composer avec ce qu’on leur apporte. » Interrogée à ce sujet, la DAP a dit concentrer ses efforts sur le projet « Numérique en détention » (NED), visant à installer des « terminaux » incluant « une solution d’espace numérique de travail (ENT) » dans les cellules des détenus, ainsi que sur le développement d’un « campus connecté en détention ». D’autoriser un accès, même encadré, à Internet, il n’en est en revanche toujours pas question. Le cadre enseignant se veut optimiste : « L’administration pénitentiaire est en train de mettre le paquet sur le numérique. Le NED arrive, Internet va finir par arriver ! » Il n’est en effet pas interdit d’espérer.

par Laure Anelli

Notre enquête entravée à Roanne

Pour enquêter sur ce dossier consacré à l’enseignement en prison, l’OIP a diffusé un questionnaire (consultable sur le site de l’OIP) à l’adresse des personnes détenues, visant à recueillir leur expérience en la matière. En février 2020, Monsieur Y., incarcéré au centre de détention de Roanne, a souhaité, après avoir rempli le sien, le partager à ses codétenus, en particulier ceux maîtrisant mal le français et l’écriture – comme nous l’y invitions à la fin du questionnaire. Il réalise donc plusieurs copies de ce questionnaire et leur fait circuler. Une démarche qui ne passe pas auprès de l’administration pénitentiaire : les questionnaires sont alors saisis par les surveillants, qui convoquent Monsieur Y. et lui reprochent, selon ses dires, de faire de la propagande.

Interrogée par l’OIP sur les raisons de cette confiscation, la direction de l’établissement assume pleinement sa politique. « Les détenus n’ont pas à faire circuler de questionnaires de manière collective », explique la directrice adjointe. Une politique notamment dictée par « des consignes de la direction interrégionale », poursuit-elle – consignes sur lesquelles la direction interrégionale n’a pas souhaité s’exprimer et qui s’appliquent semble-t-il également aux professeurs, plusieurs d’entre eux n’ayant pu le distribuer à leurs élèves.

Cette confiscation, qui peut sembler anecdotique, est révélatrice des profondes réticences de l’administration pénitentiaire à être remise en question – spécialement lorsque la critique doit venir des prisonniers. Alors que les droits de se réunir, de se syndiquer et de s’exprimer collectivement ne leurs sont toujours pas reconnus, il semblerait également que la simple diffusion de questionnaires individuels sur l’enseignement soit perçue comme une menace pour la sécurité et le bon ordre des établissements. Une philosophie qui en dit long sur l’institution carcérale et son obsession à se protéger. — Charline Becker

En maison d’arrêt, élèves et profs soumis au bon vouloir des surveillants

En maison d’arrêt, c’est le système des portes fermées qui prévaut. Personnes détenues comme professeurs sont donc tributaires des surveillants pour tous leurs mouvements, et les effectifs présents en classe dépendent tant de l’efficacité que de la bonne volonté des agents pénitentiaires. « Hier, j’attendais trois élèves, raconte une enseignante. L’heure tourne, je demande au surveillant du scolaire d’appeler en bâtiment. On lui dit : « Ils n’ont pas voulu venir « . Pourtant je les connais ces élèves, ils sont assidus. » Un problème « quotidien » pour une autre professeure : « On connait nos élèves, on sait que certains mentent quand ils nous disent qu’ils étaient prêts et qu’on n’est pas venu les chercher. Mais pour d’autres, on sait très bien que c’est le surveillant qui n’a pas pu ou pas voulu le descendre. Certains d’ailleurs l’assument et s’en excusent : « Désolé, je n’ai pas pu vous l’envoyer ». Mais ce n’est pas le cas de tout le monde… »

À l’inverse, un agent « pro scolaire » peut se révéler un soutien de poids pour les professeurs. « Parfois, les surveillants motivent les détenus, « mais si vas-y, tu vas voir, ça va te faire du bien ! » : quand c’est ces surveillants-là, on sait que le cours sera quasi rempli ! », se réjouit un enseignant. Une autre se souvient de ce jour où un détenu devait passer une épreuve du bac. « Le surveillant a été sympa, il est remonté trois fois pour tenter de le motiver, et l’élève a fini par descendre ! » Un problème qui ne se pose pas dans les quartiers ou établissements où le régime portes ouvertes est la règle : « les personnes ont la clé de leur cellule et peuvent circuler librement entre 8h et 11h30, et de 13h30 à 18h30, explique un enseignant en centre de détention. On n’a aucune difficulté grâce à ce régime ! »

Travailler ou étudier, il faut choisir… ou pas

Travailler – lorsque l’on a la chance d’être classé – est essentiel en prison, que ce soit pour ne plus dépendre de ses proches à l’extérieur pour les dépenses du quotidien ou pour rembourser les parties civiles. Pour les personnes indigentes, c’est quasiment une question de survie. Aussi, le travail concurrence bien souvent la scolarisation. « Ceux qui travaillent, généralement on ne les a pas en classe parce que les horaires se chevauchent », constate Mickaël Fleury, professeur à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne. Pour remédier au problème, son unité locale d’enseignement a, comme d’autres, mis en place un créneau dédié aux travailleurs. Certaines ont même mis en place des cours du soir. C’est ainsi le cas à Fleury-Mérogis, Toul ou Châteauroux. Mais ces quelques heures réservées sont insuffisantes pour les personnes les plus en difficulté, allophones ou illettrées. Face à ce problème, le centre pénitentiaire de Châteauroux a mis en place un système de bourses d’étude pour permettre aux personnes en situation d’illettrisme d’intégrer son programme de cours intensif (six à dix-huit heures hebdomadaires suivant le niveau), rapporte le Contrôle général des lieux de privation de liberté à l’issue d’une visite en 2019*. Ces bourses, de 100€ par mois, bénéficient à une dizaine de personnes, sur une période de dix mois. Une initiative qui reste malheureusement isolée et peu encouragée : autrefois soutenue par des fonds publics, elle dépendrait désormais entièrement des dons de fondations privées.

* CGLPL, Rapport de visite au CP de Châteauroux, mai 2019.

(1) Convention de 2019 liant le ministère de la Justice et l’Éducation nationale.

(2) Bilan annuel de l’enseignement en milieu pénitentiaire 2018-2019. Ces chiffres, en réalité issus d’une enquête auprès des détenus scolarisés, semblent, d’après la DAP, pouvoir être généralisés à l’ensemble de la population détenue. Une mesure plus précise du niveau de qualification de l’ensemble de la population pénale hébergée serait actuellement à l’étude.

(3) Si les ordonnances prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020 ont permis de faire chuter le taux d’occupation à 115%, il est depuis reparti à la hausse et s’élevait, en janvier 2021, à 125%.

(4) Le prénom a été modifié.

(5) Annexe 9 de la circulaire d’orientation sur l’enseignement pénitentiaire de 2011.

(6) À cet égard, il est intéressant de relever que le responsable national de l’enseignement en milieu pénitentiaire, bien qu’issu de l’Éducation nationale, est rattaché et hébergé à la Direction de l’administration pénitentiaire.

(7) Rapport de visite à la maison d’arrêt d’Osny, mars 2019.