En 2007, le détenu Jamel M. a été victime de violences commises par des surveillants du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence. À l’appui, un dossier fortement étayé : certificat médical, blessures inexpliquées, témoignages de surveillants, reconnaissance de manquements à la déontologie... Pourtant, la justice ne donnera pas de suite. L’affaire est désormais entre les mains de la Cour européenne des droits de l’homme.

6 juillet 2007, centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, vers midi : appelés en renfort pour un transfert, des agents pénitentiaires voient débarquer un fourgon en provenance de Salon-de-Provence. Le détenu, Jamel M., 25 ans, ne descend pas. Ils l’entendent hurler, protester. Puis, au bout de quelques minutes, il sort. Menotté et entravé. Un drap à moitié enroulé autour de lui. Le drap tombe. Il ne porte qu’un maillot de l’Olympique de Marseille, largement déchiré. Pas de sous-vêtement. Ni de chaussures.

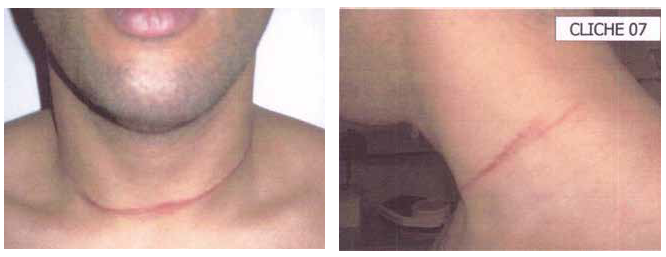

Indigné, le chef de détention se tourne vers l’escorte. Le responsable, gêné, évoque un incendie, des affaires mouillées, l’impossibilité de trouver des vêtements de rechange. Le chef de détention l’informe qu’il va en rendre compte à sa hiérarchie, et part voir le détenu en salle de fouille. Son paquetage est complètement trempé. Ses papiers, ses photos, détruits. Les agents lui remettent des vêtements. Puis Jamel M. se met à parler. Il dénonce des conditions de transfert inhumaines. Et signale avoir été frappé à Salon avant son départ. Des contusions sont visibles sur son visage et son corps, ainsi qu’une marque de strangulation, très nette. Le chef de détention la relève. Est-ce lié à une tentative de suicide ? L’intéressé s’étonne, dit que non, puis découvre, stupéfait, la marque dans un miroir. « Vous avez-vu ce qu’ils m’ont fait, ils m’ont étranglé ! »(1)

Des photos de toutes les blessures visibles – sauf une, à l’avant-bras gauche, Jamel M. ayant précisé se l’être auto-infligée – sont prises. Le chef de détention demande à ce qu’il soit examiné en urgence par le médecin de l’unité sanitaire. Il prévient ensuite sa direction, l’échelon interrégional et le parquet. Le médecin relève des écorchures dans le dos et sur les genoux ; divers hématomes de cinq à dix centimètres de diamètre sur les épaules, le cou, la tempe et la pommette droite. Et une « trace de strangulation type fil 1mm hémi-circonférentiel »(2). En fin de journée, Jamel M. est emmené, sur ordre du parquet de Chalon-sur-Saône, pour être vu par un médecin légiste, puis entendu par la gendarmerie. Il porte plainte pour violences volontaires commises par personnes dépositaires de l’autorité publique.

Un détenu fragile

L’enquête préliminaire est lancée. Une partie de l’enchaînement des faits se dessine. Avec comme point de départ le mal-être de Jamel M. Fragile, objet d’un suivi lourd en psychiatrie et éloigné de sa famille, depuis un mois à Salon, il alterne entre esclandres et violences retournées contre lui. À la suite de tapage et d’insultes, on l’envoie début juin en prévention au quartier disciplinaire (QD). Le service médical s’y oppose et l’en fait sortir, soulignant qu’il n’est pas en état de supporter un tel régime(3). On le retrouve, plus tard, inanimé en cellule : il a avalé vingt cachets de benzodiazépines, faute de réponse concernant sa demande de rapprochement familial(4). Le surlendemain, il comparaît devant la commission de discipline. Sanction : vingt jours de QD. À nouveau, le médical met un veto. Le 5 juillet, la veille du transfert, il s’automutile. Son souhait ? Être hospitalisé d’office. Il dit « ne plus supporter la prison de manière générale et Salon en particulier »(5). Le médecin n’y souscrit pas. Auprès du directeur, Jamel M. annonce qu’il va « se faire du mal » s’il est « de nouveau placé en cellule »(6). Le propos est considéré comme un « refus catégorique de réintégrer ». Le directeur ordonne son placement préventif au QD. Il y est emmené de force, et se débat. Il est poussé dans un monte-charge. Une empoignade a lieu avec l’un des trois surveillants qui l’enserrent. Le gardien reçoit deux ou trois coups au visage. Jamel M. est ceinturé, menotté, et conduit au quartier disciplinaire. Là-bas, il hurle pendant des heures, avant de casser une partie du lavabo et de l’évier de la cellule. Le responsable de l’unité sanitaire s’y rend. Le directeur aussi. Jamel M. est sorti « en urgence » et décision est prise de le transférer à Varennes. Armés d’un bouclier, les surveillants le coincent dans un coin, le menottent et l’emmènent au quartier d’isolement (QI)(7).

Ses affaires lui sont remises, dont sa plaque chauffante. Trois cigarettes lui sont trouvées. À partir de là, les versions divergent. Jamel M. raconte que, dans la soirée, il a plusieurs fois demandé du feu lors de rondes. Sans succès. À un moment, il a mis du papier sur sa plaque chauffante pour créer une flamme et allumer une cigarette. Trois surveillants ouvrent alors la porte, l’un d’eux tenant une lance. Il crie qu’il n’y a pas d’incendie mais, dit-il, « ils n’ont rien voulu savoir. Ils m’ont aspergé moi, mes habits et l’ensemble de mon paquetage. Voyant que je ne bougeais pas, ils m’ont donné l’ordre de sortir. Ils m’ont alors sauté dessus pour me maîtriser par terre. Alors que j’étais sur le ventre, ils m’ont arraché [mon] caleçon. Ils ont tiré sur [mon tee-shirt] et l’ont déchiré »(8). Puis, ils l’ont l’emmené au QD et laissé pratiquement nu, avec seulement un tee-shirt trempé sur lui. Au petit matin, il secoue la grille de la cellule pour faire du bruit. Il appelle les surveillants à l’interphone. Rien. Personne ne vient. Puis une gradée et trois surveillants cagoulés débarquent, en tenue d’intervention. « Quand je les ai vus comme ça, dit-il, j’ai levé les mains en l’air pour montrer que je n’étais pas agressif, je leur ai dit de ne pas me frapper, que je me laissais faire et que je n’étais pas violent. Ils m’ont frappé la tête sur la table et sur le sol, à plusieurs reprises. J’ai reçu des claques sur le visage et des coups de pieds surtout dans le dos. Ils m’ont menotté et m’ont attaché les jambes avec du scotch marron au niveau des chevilles. La femme leur a donné un drap. Ils m’ont mis dessus et m’ont traîné jusqu’à l’entrée du greffe où ils m’ont dit de me lever, ce que j’ai fait. Ils m’ont ensuite assis par terre dans la salle d’attente du greffe. Un surveillant [de l’escorte] a mis un drap sur moi. À Varennes-le-Grand, j’ai dit que je ne voulais pas sortir dans cette tenue. Mais mon escorte m’a répondu que si, qu’ils s’en foutaient et qu’il fallait que je sorte. Alors je suis sorti. »

Pour le médecin légiste, « l’examen clinique [est] compatible avec les déclarations » de Jamel M.(9) Les gendarmes ont saisi le maillot qu’il portait. Il est bien déchiré au niveau du col, avec de multiples traces noires, « principalement sur son verso où une trace partielle de semelle à gros crampons (type rangers ou similaire) » est visible « au centre ». Reste « le sillon de 18 cm de long » constaté dans son cou. Jamel M. ne sait pas comment ça s’est passé. Il se dit qu’il a peut-être perdu connaissance à un moment.

Du côté des surveillants de Salon-de-Provence, les explications sont d’un autre ordre. L’usage de la lance à incendie ? C’était, selon les personnels impliqués, une nécessité. Ils l’ont d’ailleurs utilisée une seconde fois, après avoir emmené Jamel M. au QD, pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de reprise du feu. L’inondation et la destruction de ses affaires ? Un dommage collatéral. L’emploi du jet sur lui ? Une situation qu’il a créée, en se jetant sur le surveillant qui la tenait – ce qui les a contraints à le maîtriser au sol et le menotter dans le dos. Le caleçon déchiré ? De fausses allégations. Voire une manœuvre : « Il s’est mis à hurler “on me viole, ils sont en train de me violer” afin que les autres détenus l’entendent. » Il « avait anticipé ce qu’il voulait faire »(10) : les mettre en accusation. Pareil pour l’intervention le lendemain matin, juste avant son transfert : seule la « force strictement nécessaire » a été employée. L’équipement – plastron, casque, genouillères, coudières et « bouclier pour le premier qui entre dans la cellule » – n’était pas disproportionné : « c’est la tenue d’intervention normale pour les détenus excités »(11). Et les blessures ? Des dommages collatéraux encore. « Quand on fait une intervention virulente, malheureusement des traces peuvent être provoquées », déclare un agent. Jamel M. « a dû malencontreusement heurter la table ». Ou s’être « cogné la tête »(12). Ou c’est probablement le bouclier. La technique consistant à « plaquer » le détenu « contre une paroi rigide », il peut se retrouver « coincé avec le bouclier sous le menton ». Théorie ultime des agents : « Il a voulu nous piéger en utilisant son absence de sous-vêtement pour provoquer toute cette enquête. » (13)

Les zones d’ombre de la justice

Fin novembre 2007, la plainte est classée sans suite par le parquet d’Aix-en-Provence à qui le dossier a été transféré. Selon lui, « les investigations n’ont pas permis de caractériser d’infraction ». En janvier 2009, Jamel M. dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Elle connaît le même sort. En juillet 2012, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel en novembre. Pour la Chambre, la version des surveillants de Salon fait foi. « À tous les stades d’incidents, les surveillants ont expliqué avoir empoigné le détenu et lui avoir fait des clés de bras pour le maîtriser. Il ne ressort pas de l’information ‘‘que [ces] gestes aient excédé la force nécessaire’’ ». Surtout « rien ne permet d’établir l’origine précise des traces relevées par l’expertise médicale ». Et « rien ne permet d’infirmer la thèse selon laquelle la trace visible aurait été provoquée par le bouclier dont le bord est incurvé et arrive au niveau du cou ». Même chose concernant la lance à incendie. En avoir usé plutôt qu’un extincteur est discutable, mais « en tout état de cause », cela « ne constitue pas des violences ». Le trajet imposé sans habit non plus : « Le transfert dans ces conditions ne constitue pas un acte de violence, ni un traitement inhumain et dégradant. » (14)

Le dossier est soldé. La lumière n’est pas faite sur les circonstances de blessures qui ne peuvent avoir été causées par des clés de bras. Pèse pourtant sur les autorités une obligation d’« enquête effective » (15) ; et, à plus forte raison, lorsque la victime alléguée est en situation de vulnérabilité, entièrement aux mains d’agents de l’État, comme c’est le cas en prison. Pour toute blessure l’administration et les agents concernés doivent fournir une « explication plausible » sur son origine. C’est-à-dire réfuter les allégations par des « moyens appropriés et convaincants » (16). Ce qui est loin d’être le cas ici.

La lumière n’est pas faite sur les circonstances de blessures qui ne peuvent avoir été causées par des clés de bras. Pèse pourtant sur les autorités une obligation d’« enquête effective ».

D’où vient la marque de strangulation « de type fil d’1mm » ? Le mystère reste entier. La justice n’a pas vérifié qu’un bouclier de protection était susceptible de créer une telle lésion. Il est pourtant loisible de douter. Comment un élément rigide et convexe – bombé vers le détenu – peut-il laisser sur le cou une marque concave qui suit la forme de la gorge ? Et quand bien même, comment justifier une utilisation aussi brutale d’un bouclier ? Un rapport d’inspection des services pénitentiaires(17), versé au dossier, a pourtant établi que l’intervention au QD n’avait pas été menée avec le professionnalisme qui sied à une telle opération : la force a été engagée sans pourparlers préalables avec le détenu, et beaucoup trop d’agents sont entrés dans la cellule. Par ailleurs, les surveillants, dont les déclarations n’ont pas été confrontées, présentent des versions différentes sur le déroulé des faits et la manière dont ils ont sorti Jamel M. de cellule et l’ont escorté pour le transfert. Si la plupart se défendent de l’avoir traîné ou porté jusqu’à la salle d’attente, une gradée, dans une version guère éloignée de celle du détenu, admet que cela s’est passé autrement. Le rapport d’inspection est encore plus clair : ils ont « menotté » Jamel M. et l’ont « tiré jusqu’au vestiaire à l’aide d’un drap ».

surveillants mis en cause.

L’intention des personnels dans l’usage de la lance à incendie n’a pas été interrogée non plus. À lire les décisions, « la priorité éta[it] d’éteindre le début d’incendie avant qu’il ne se propage » (18). Pourtant, le rapport d’inspection montre que la situation était loin d’être dangereuse. Le gradé en charge de l’opération a d’ailleurs reconnu que « la fumée provenait simplement d’un petit amoncellement de papiers posés par terre à l’entrée de la cellule » et que c’était visible à l’œilleton. La lance était donc clairement disproportionnée, il n’y avait pas lieu de s’en servir, et encore moins sans sortir le détenu de cellule. Autres éléments qui auraient dû susciter des questions : ce soir-là, le gradé n’a pas signalé avoir aspergé Jamel M. et inondé à deux reprises la cellule contenant ses affaires. Il n’a pas porté l’incident sur le cahier de service de nuit et n’a pas, contrairement à ses allégations auprès des forces de l’ordre, puis auprès des inspecteurs des services pénitentiaires, informé sa hiérarchie du placement de Jamel M. au QD après « l’incendie » – alors que cette mesure relève des prérogatives exclusives de l’équipe de direction et, surtout, que le médecin s’y était opposé quelques heures auparavant.

Ces éléments n’ont pas été pris en compte par les autorités judiciaires(19) qui se sont fiées aux déclarations des surveillants mis en cause, sans chercher à en établir la réalité. Et ont dénié toute violence caractérisée dans le traitement réservé à Jamel M., dont la vulnérabilité psychique était pourtant reconnue. Il appartient dorénavant à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de trancher(20). L’enjeu : une condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradant. Sans même parler de la nudité imposée, rappelons seulement que pour la CEDH, « tout usage de la force physique à l’encontre d’un individu qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de celui-ci constitue, en principe, une atteinte au droit garanti par l’article 3 » qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (21). Mais il s’agit ici, aussi et surtout, de mettre en cause les méthodes d’investigation des magistrats face aux allégations de violences de la part de personnels pénitentiaires. Peuvent-ils, face à des versions contradictoires, et sans explication plausible d’une blessure, se contenter d’endosser la version pénitentiaire de « l’usage proportionné de la force » ? À la Cour d’en juger.

Par Marie Crétenot

(1) Audition d’un surveillant du CP de Varennes-le-Grand, gendarmerie de Chalon-sur-Saône, 9 juillet 2007.

(2) Certificat médical du Dr Magnien, UCSA, CP de Varennes-le-Grand, 6 juillet 2007.

(3) Fiche de renseignement sur Jamel M. éditée le 5 juillet 2007.

(4) Courrier du directeur de Salon-de-Provence au DISP, 25 juin 2007.

(5) Mail du directeur de Salon-de-Provence, intitulé « Incidents provoqués par le dénommé MAALAL Jamel », transmis le 5 juillet 2007 au parquet d’Aix-en-Provence. Courrier similaire adressé au DISP de PACA et au parquet le 6 juillet.

(6) Ibid.

(7) Audition de l’un des surveillants, commissariat de Salon-de-Provence, 27 juillet 2007.

(8) Audition de Jamel M., gendarmerie de Chalon-sur-Saône, 6 juillet 2007.

(9) Conclusion du médecin expert judiciaire, 9 juillet 2007.

(10) Audition d’un surveillant principal impliqué, commissariat de Salon-de-Provence, 18 juillet 2007.

(11) Audition d’un surveillant impliqué, commissariat de Salon-de-Provence, 12 octobre 2007.

(12) Audition d’un surveillant impliqué, commissariat de Salon-de-Provence, 26 octobre 2007.

(13) Audition de la gradée, commissariat de Salon-de-Provence, 19 juillet 2007.

(14) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt de la Chambre d’instruction du 20 novembre 2012, n°973/12.

(15) CEDH, Assenov et autres c. Bulgarie, n°24760/94, 28 octobre 1998 ; Slimani c. France, n°57671/00, 27 juillet 2004.

(16) CEDH, Salman c. Turquie, n°21986/93, 27 juin 2000 ; Ahmet Engin Şatır c. Turquie, n°17879/04, 1er décembre 2009 ; Mimtas c. Turquie, 19 mars 2013, n°23698/07.

(17) Inspection des services pénitentiaires, Rapport de l’enquête portant sur les faits dénoncés par Jamel M., 5 février 2009.

(18) Arrêt de la Chambre d’instruction du 20 novembre 2012.