Eric Sniady, 54 ans, vient de passer une trentaine d’années en prison pour des braquages. Pour lui, c’est le manque de respect quotidien à l’égard des détenus, traités comme s’ils n’avaient plus ni droits ni mots à dire, qui génère à la longue des explosions de violence. En semi-liberté depuis six mois, il a l’impression que la justice continue de le tester plutôt que soutenir ses efforts de réinsertion.

Qu’est-ce qui génère de la tension et des violences en prison, qui ne seraient pas arrivées à l’extérieur ?

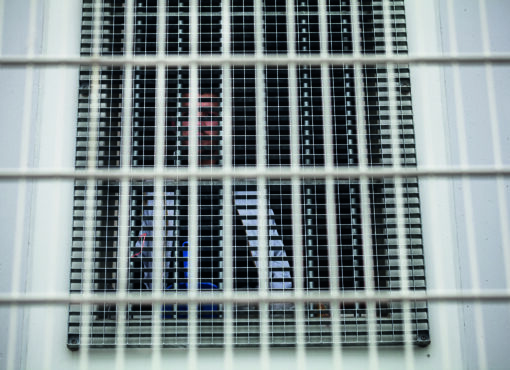

Il y a la façon dont on nous traite au quotidien, avec des petites provocations et une absence de respect, surtout en maison d’arrêt. Un exemple récent, à Fresnes. Le matin, on a droit à une douche vers 7 h 45, puis à un petit-déjeuner vers 8 heures (juste un bol d’eau tiède avec trois dosettes). Un jour, c’était un autre surveillant, et il a tout fait en même temps : on me donne mon eau tiède et il me dit d’aller à la douche tout de suite. Je proteste en lui disant que l’eau pour le café, mon seul plaisir le matin, sera froide quand je vais revenir. Et il répond : « Ne discutez pas, ici l’autorité c’est moi. » C’est ça tout le temps, et au bout d’un moment, tu ne supportes plus.

C’est le fait de n’avoir plus son mot à dire, de devoir obéir comme un enfant ?

Oui, l’absence de respect. La nuit, certains personnels font un bruit pas possible dans les coursives à deux ou trois heures du matin, ils rigolent, s’amusent avec les personnels féminins.

Ils n’ont aucun respect pour les détenus qui dorment. Sans compter les contrôles en pleine nuit : ils allument la lumière et tapent dans la porte de la cellule quand ils passent pour la ronde, ils te réveillent pour que tu bouges dans le lit (et contrôler que tu es vivant). S’ils le font plusieurs fois dans la nuit, ton sommeil est complètement haché. Et puis, il y a la façon dont certains nous parlent, on est traités comme si on ne méritait plus la politesse.

Il y a la façon dont certains nous parlent,

comme si on ne méritait plus la politesse.

En quoi est-ce différent de subir ce genre de comportement dans une prison, par rapport à l’extérieur ?

A l’extérieur, tu peux avoir ce genre de problèmes avec une personne à ton travail par exemple, mais ça va durer cinq minutes, tu peux répondre, remettre la personne à sa place, c’est gérable. En prison, c’est en continu et si tu réponds, on va te mettre un rapport d’incident pour outrage ou non respect du règlement. Le rapport d’incident est souvent très exagéré.

Et tu te retrouves au mitard alors qu’il n’y a qu’un dixième de vérité là-dedans. Tu te bats contre des murs. Même si tu as raison, tu dois apporter des preuves. Par exemple, si après une fouille de ta cellule, un objet a disparu, on te demande d’apporter la preuve du « vol ». Je ne vais pas installer une caméra dans ma cellule… Si tu te mets à dos un surveillant, tu as rapidement toute l’équipe contre toi. Et tu commences à ruminer, ruminer, ruminer. Tu penses qu’il y a une cabale contre toi, tu es de plus en plus oppressé par l’enfermement entre quatre murs, tu ne peux pas décompresser comme à l’extérieur. Et certains détenus basculent dans la violence.

Si tu réponds, on va te mettre un rapport

d’incident pour outrage ou non respect du

règlement.

Est-ce que cela vous est arrivé ?

Une seule fois dans ma vie. Je n’avais jamais été violent à l’extérieur. C’était contre le directeur-adjoint de la prison, en 1987. J’avais une copine à la maison d’arrêt des femmes. Le juge d’instruction m’avait donné l’autorisation de lui écrire et de la rencontrer en parloir intérieur. Mais le directeur a dit non, il avait trouvé une disposition du code pénal qui allait dans son sens, car elle était condamnée et moi prévenu. Je me suis amputé d’un doigt, pour pouvoir aller à l’hôpital. A mon retour en détention, j’ai appris que le directeur avait fait pression sur mon codétenu pour savoir où étaient passés mon doigt et mon couteau, en lui faisant du chantage sur ses permissions et sa conditionnelle. J’ai pété un câble, j’en ai mis une au directeur. Attention, il y a aussi des personnels tout à fait corrects, avec qui les rapports sont plus humains, il n’y a pas de problème avec eux.

Est-ce que cela ne s’est pas amélioré dans les vingt dernières années ?

Je ne crois pas. Dans le temps, les surveillants évitaient davantage le contact. Aujourd’hui, certains ont pris l’habitude de pousser brutalement les détenus pour les ramener en cellule.

Et s’ils font ça à un jeune de cité… La violence entraîne la violence.

Si tu provoques les gens tous les jours, ils finissent pas exploser. Et après on s’étonne que des gens entrent en prison pour une peine de 18 mois et y restent pendant vingt ans. La violence n’est pas que physique, elle est plus souvent verbale ou psychologique. Un surveillant peut venir la nuit mettre des coups dans la porte d’un détenu et lui dire à travers la porte « T’es pas encore mort, t’es pas accroché ? » Je ne dis pas que c’est fréquent, mais ça arrive.

Comment avez-vous tenu pour ne pas réagir violemment ?

Tous les jours, je me suis retenu. Mais si tu entres dans cette spirale, tu ne sors plus de prison. Il faut apprendre à te contrôler, prendre sur toi, quitte à te rendre malade ou te faire des violences à toi-même. J’ai passé des nuits sans dormir, à me prendre la tête. Je me demandais ce qu’ils allaient me faire le lendemain : me mettre un portable, du shit dans la cellule ? On est aux aguets tout le temps.

On a aussi l’impression que la violence peut partir pour pas grand-chose en prison ?

Oui, mais il faut voir ce qui se passe dans la tête d’un détenu.

Il ressent trop de pression, d’injustice, de frustration. Par exemple, il suffit que sa famille arrive deux minutes en retard au parloir et l’administration annule la visite. Pour peu que la famille vienne de loin, qu’elle soit le seul lien du détenu avec l’extérieur, il peut péter un câble. Ou alors, un détenu qui est depuis un an sur la liste d’attente pour du travail, il voit qu’un autre à peine arrivé a déjà un poste… Il a un sentiment d’arbitraire et d’impuissance terrible.

Et tu commences à ruminer, ruminer,

ruminer. Tu penses qu’il y a une cabale

contre toi, tu es de plus en plus oppressé

par l’enfermement, tu ne peux pas

décompresser comme à l’extérieur.

Et l’impression que pour obtenir quelque chose, il faut agir violemment ?

Il existe pourtant de meilleures façons. Il y a vingt ans, on faisait des mouvements, des blocages, afin d’obtenir des améliorations. Les détenus étaient plus politisés. Aujourd’hui, les jeunes sont individualistes, ils préfèrent rester en cellule avec leur Playstation et leur joint. Ils savent aussi que s’ils bougent une oreille, ils seront immédiatement transférés dans une centrale plus dure.

Quelle est l’importance des activités, du temps passé hors cellule, sur la pression ressentie par les détenus et le risque de violences ?

Enorme. Plus tu as d’activités, moins tu gamberges. Si tu as du boulot, des cours, du sport, les journées sont meublées, le temps est moins long et tu rumines moins. En maison d’arrêt ou au quartier d’isolement, quand les détenus n’ont qu’une heure de promenade par jour, les heures, les minutes, les jours se ressemblent affreusement.

Le niveau de tensions est très différent d’une prison à l’autre ?

Oui, mais cela dépend de la direction, pas seulement du type d’établissement. J’ai connu des maisons d’arrêt où les portes des cellules étaient ouvertes presque toute la journée, avec un accès au sport quasiment continu, beaucoup d’activités… Quand la direction a changé, tout a été resserré et la tension est montée. L’ouverture des portes en journée, même quelques heures, ça change tout. Tu peux aller au téléphone ou à la douche, sans être obligé de mettre un drapeau [bout de papier glissé à travers la porte] et d’attendre qu’un surveillant vienne ouvrir, dans cinq minutes ou dans une heure, peut-être. Et on attend de plus en plus, en particulier depuis l’arrivée des femmes surveillantes ! Cela rend les hommes surveillants moins disponibles : tu as mis ton drapeau pour aller à la douche, mais le gardien, il est occupé à baratiner sa collègue.

Au bout d’un moment, le détenu commence à tambouriner dans la porte. Le surveillant arrive, il est énervé et le détenu aussi, il commence à y avoir des mots, et ça peut basculer pour rien. Après, il faut reconnaître que la population pénale est plus difficile aujourd’hui : il y a vingt ans, on était une majorité de gars du grand banditisme, on pouvait jouer tous les jours au foot dans la cour pendant trois heures sans jamais de violences.

Qu’est-ce qui peut faire partir les violences entre détenus ?

Souvent, cela part de rumeurs. Par exemple, un surveillant ou un détenu dit à un autre qu’untel est une balance. Ou il divulgue les sales faits pour lesquels il a été condamné. Et un jour à la douche, le type qui a été dénoncé, que ce soit vrai ou faux, risque de se prendre un coup de lame. Quand j’étais « auxi cantine » [poste de travail pour un détenu au « magasin » de la prison], je me suis interposé pour défendre une surveillante, alors qu’un gars qui n’avait pas reçu ce qu’il voulait commençait à s’en prendre à elle. J’ai eu des problèmes après, la moitié des détenus environ a commencé à m’injurier : « T’es un enculé, t’avais qu’à la laisser, c’est une surveillante.»

Et quelques semaines plus tard, la surveillante et moi, on s’est fait vraiment agresser par un autre détenu. Il était analphabète et se trompait souvent en remplissant ses bons de cantine. Du coup, il recevait des patates alors qu’il pensait avoir demandé des tomates. Tous les jours, il nous insultait et nous menaçait. L’agression, on la voyait venir. La surveillante a prévenu les chefs, mais ils ont laissé pourrir la situation. Je l’ai souvent vu, ce manque de soutien de la direction. Il y a des prisons qui concentrent les cas « psychiatriques », on les appelle les « boucans ». Ils insultent et menacent sans arrêt, parfois ils agressent des surveillants. Et il n’y a aucune réaction de la direction. C’est incroyable cette administration.

La peur est très présente en détention ?

Certains surveillants viennent travailler avec la peur au ventre, c’est sûr. Plusieurs d’entre eux m’en ont parlé : ils avaient été menacés par un détenu, ils flippaient pour leurs enfants, n’en dormaient pas la nuit. A un moment, ils en ont marre, ils disent qu’ils vont quitter la pénitentiaire pour aller à la RATP. Et nous aussi, on a peur de certains surveillants, qui sont capables de monter n’importe quelle embrouille contre un détenu.

Vous avez aussi été témoin d’une grave agression entre détenus à Poissy, ce qui vous a causé des problèmes par la suite, vous pouvez raconter ?

C’était en octobre 2012. On était dans le gymnase, deux détenus s’entraînaient à la boxe. L’un se met à expliquer à l’autre : « Non, tu ne dois pas boxer comme ça, il faut faire comme ça. » L’autre répond : « Tes conseils, tu te les gardes. » Là encore, ça démarre pour un rien. Ils ont commencé à se chauffer, le surveillant moniteur de sport est intervenu, il leur a dit de sortir du gymnase. Mais les deux, ils ont continué dans la cour. Deux autres agents sont arrivés, ils n’ont rien fait, même pas d’alarme.

Les deux détenus sont retournés dans le gymnase, ils ont fermé la porte et il y en a un qui a commencé à bouffer la veine jugulaire de l’autre, puis il lui a mis un coup de lame dans la tête.

Le prof de sport est monté sur lui, lui a tiré les cheveux pour l’arrêter. Il a demandé de l’aide plusieurs fois aux deux surveillants, qui n’ont pas bougé. Après la bagarre, ils ont écrit des faux comptes rendus disant qu’ils étaient intervenus. Ils ont été poursuivis au tribunal, où j’ai témoigné contre eux, avec le moniteur de sport. Je n’avais jamais vu un surveillant se constituer partie civile contre un autre. Ils ont été relaxés, mais le parquet a fait appel. Ensuite, des surveillants qui étaient venus assister au procès ont raconté n’importe quoi en détention sur le moniteur et moi, faisant croire qu’on s’était mis de mèche pour les faire tomber. Le moniteur de sport est devenu un paria pour certains collègues. Ils ne lui parlaient plus, ils lui ont rayé sa voiture, ils lui faisaient des menaces.

Cette histoire vous poursuit encore ?

Oui, elle m’a valu récemment de me faire maltraiter par des surveillants en centre de semi-liberté. Ils connaissaient l’histoire de Poissy, ils étaient du même syndicat. Ils m’ont d’abord emmerdé avec des procédures disciplinaires bidon, une fois parce que je portais des tongs, une autre parce que j’avais ramené un café de l’étage en cellule… Ils ont fini par venir au contact, me pousser, me tordre la main et le bras… Résultat, je suis retourné quelques jours en maison d’arrêt à Fresnes, puis j’ai été placé dans un autre centre de semi-liberté.

Il arrive souvent que les surveillants n’interviennent pas lors de bagarres en cour de promenade, qu’en pensez-vous ?

Oui, c’est courant. A Fleury, ils n’entrent même pas dans la cour. J’en ai vu des bagarres, les surveillants n’avaient qu’à venir à plusieurs pour séparer deux détenus, mais non ! Ils sont quand même là pour ça, c’est leur métier. A mon avis, ils estiment que ça ne vaut pas le coup de prendre des risques pour un détenu. Pour un surveillant, ils le font. En centrale ou en centre de détention, il y a un autre facteur : les surveillants sont amenés à recroiser souvent le détenu violent, donc pour éviter des représailles contre eux, ils préfèrent laisser faire.

Résultat : il y a des détenus qui sortent de promenade en sale état, il est arrivé que certains en perdent la vie.

Il y a d’autres facteurs de violence et de tensions en prison ?

Oui, le shit ! Quand les détenus n’en ont plus, ils tueraient père et mère pour un joint. Il y a aussi les peines de plus en plus longues.

Celui qui a vingt ans à faire, il va perdre sa femme, il ne verra plus ses enfants, il n’aura plus de parloir, il ne peut pas se projeter versson avenir car la sortie est trop lointaine. Il n’a plus rien à perdre, et du coup il est prêt à se prendre deux ans de plus pour obtenir un transfert dans une autre prison. Je ne sais pas comment j’ai fait pour tenir plus de trente ans. C’était très long, mais ça a aussi défilé à vitesse grand V. Parce que la vie, ça va vite.

Même en prison ?

C’est aujourd’hui que je réalise que c’est passé vite. Là-bas, je zappais. J’ai vu tellement d’horreurs : des détenus mourir, des mômes se suicider. Il y en a un, il avait 23-24 ans, je l’avais un peu pris sous ma coupe. Il était plein de cachetons, toxicomane, avec une peine de 30 ans pour assassinat. Il recevait de gros mandats de sa famille et se faisait racketter par les autres pour des cigarettes. L’administration le savait, il achetait tellement de cartouches, c’était impossible pour une personne. Mais la pénitentiaire ne sait pas mettre le holà. Il allait très mal et au SMPR (service psychiatrique), on lui donnait toujours plus de cachetons.

Pour beaucoup, la violence en prison vient aussi du fait qu’aucun mode d’expression et de revendication n’est reconnu pour les détenus, qu’en pensez-vous ?

C’est surtout qu’on ne nous répond pas. On peut parler, demander, mais notre question est déviée, la réponse est à côté de la plaque. Au bout d’un moment, tu as l’impression qu’on te prend pour un con, qu’on te balade. Et puis maintenant, tout est basé sur le sécuritaire, portes fermées et tout, pas sur le dialogue.

Avez-vous connu des prisons où une autre politique était menée, avec de la médiation plutôt que du disciplinaire, des réunions pour écouter les revendications des détenus ?

Oui, dans les années quatre-vingt. Il y avait des délégués d’étages en centrale, avec une réunion tous les mois. Les participants étaient le directeur ou son adjoint, le chef de détention, le responsable du SPIP [service pénitentiaire d’insertion et de probation], un aumônier, un moniteur de sport… Les délégués leur expliquaient qu’on voulait plus d’activités, des ballons… Ils notaient, regardaient ce qui était possible ou pas, et puis ils mettaient certaines choses en place. Ça marchait bien. Aujourd’hui, il n’y a plus rien pour te faire entendre en prison. Il faut avoir recours à un avocat ou à l’OIP, il faut passer par l’extérieur.

Est-ce que la pression redescend maintenant que vous êtes en semi-liberté ?

Pas vraiment, je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué, la semi-liberté. Je respecte toutes mes obligations à la lettre depuis six mois et demi : je n’ai jamais eu de retard ni à montravail ni pour mon retour chaque soir avant 23 heures en prison.

Pour autant, on ne m’accorde aucune permission pour aller voir ma femme à Orléans, au motif que je ne suis pas en semi-liberté depuis assez longtemps. Ils me disent que je dois apprendre à gérer la frustration ! Après vingt-sept ans de prison, c’est difficile à entendre. Je ne peux pas passer une soirée avec ma femme, manger et dormir avec elle. Elle ne comprend pas et finit par se demander si ce n’est pas moi qui provoque ces problèmes, ça crée des tensions entre nous.

Je devais aussi me faire opérer en urgence d’une hernie, alors que je suis livreur et je porte des cartons toute la journée. Mais on m’a dit qu’il faudrait que je retourne à Fresnes pour la convalescence, à l’hôpital pénitentiaire ! Ensuite, la juge m’a dit de faire une demande de suspension de peine médicale, alors qu’en fait, je n’étais pas dans les conditions légales.

A mon travail, on me dit tout le temps de me mettre en arrêt maladie, mais si je fais ça, je ne pourrai plus sortir du centre de semi-liberté, c’est comme retourner en prison. Donc je travaille, malgré les risques pour ma santé. J’ai l’impression d’une histoire sans fin, que je ne sortirai jamais vraiment. Je n’arrive pas à m’imaginer libre. Mon patron la semaine dernière, il m’a dit que tous mes « problèmes de prison » étaient en train d’empiéter sur ma vie professionnelle. Parfois à 21 heures, le « dispatcher » me donne une nouvelle livraison, mais je lui explique que je n’ai pas le temps, je dois retourner en prison.

Du coup, il téléphone au patron, qui me dit d’arrêter de dire à tout le monde que je suis en prison ! Et puis il y a la difficulté à retrouver la vie extérieure après une longue peine. Je suis en permanence avec la prison. Elle ne m’a pas eu mais j’ai forcément des séquelles. Je n’ai jamais vu de psychiatre ou de psychologue. En détention, je faisais beaucoup de sport, je ne peux plus avec la semi-liberté, je n’ai pas le temps. Je trouve que les juges et le SPIP ne prennent pas en compte ces difficultés. Rien n’est fait pour nous aider, uniquement pour nous tester, exiger des preuves, encore et encore.

Recueilli par Sarah Dindo