Y. a passé plusieurs années à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. À travers le récit minutieux d’une extraction judiciaire, il révèle les atteintes ordinaires à la dignité subies par les personnes détenues.

En prison, il existe plusieurs types de mouvements *. Mais peu importe la destination, la chorégraphie, elle, ne change pas, toujours axée sur la sécurité et l’autorité. Le plus important, dans l’ordre de priorité de l’administration pénitentiaire, est l’extraction judiciaire.

Les extractions judiciaires répondent à des convocations émises par les autorités judiciaires auprès de l’administration pénitentiaire requérant la présence d’un de ses détenus. Sur cette convocation, on peut souvent lire la mention « de gré ou de force » – le détenu n’a ainsi d’autre choix que d’accepter son extraction. Généralement, il est prévenu entre 21 h et minuit qu’il sera extrait à 5 h du matin, sans plus de précisions sur sa destination. Certains détenus se sont vus contraints de traverser le pays sans s’y être préparés, d’autres ont été escortés à travers les océans et les continents pour rejoindre une ville d’Outre-mer, à la Réunion, en Polynésie ou en Guyane… D’autres, encore, se sont vus livrés à des autorités étrangères sans en être prévenus. Ce ne sera pas mon cas.

5h15, on vient me chercher dans ma cellule. Toujours la même musique désagréable : le son des loquets, des portes qui claquent, réveillant du même coup toute la coursive. Puis, le bruit de la clé qui tente de trouver le bon angle dans la serrure. Après quelques instants, la porte s’ouvre. Je suis déjà prêt : je me suis levé une heure avant pour me préparer. Puisque c’est la même musique, c’est aussi la même danse : je sors, me range à côté de la porte, contre le mur. Palpation, vérification des documents en ma possession. Une fois le contrôle effectué, je me place machinalement sur la bande noire au centre de la coursive et, escorté, nous nous dirigeons vers le rond-point. Je suis les surveillants jusqu’à une aile, où ils ouvrent une porte, m’indiquant que je dois y entrer. Me voilà dans une petite pièce d’environ 10 m2 avec une bonne dizaine d’autres détenus. Une quarantaine de minutes plus tard, les surveillants viennent nous chercher. Nous montons à bord de la camionnette et sommes conduits au « dispatching ».

Le corps entièrement nu, inspecté sous toutes ses coutures

Le dispatching est le lieu commun à tous les détenus qui entrent ou qui sortent, un grand hall froid et sec, éventré, traversé par des courants d’air. Là, nous sommes regroupés par lieu de destination (hôpital, tribunal, etc.). Nous attendons qu’une escorte de la gendarmerie vienne nous chercher. Lorsque les gendarmes arrivent, nous sommes sélectionnés pour une « FI », fouille intégrale. Un par un, nous sommes emmenés dans une cellule à l’écart du hall, puis, encadrés par deux, trois, parfois quatre gendarmes, il nous est demandé de nous déshabiller. Tous nos vêtements sont minutieusement inspectés. Une fois complètement nu, nous devons lever les bras en l’air, pour qu’ils puissent inspecter nos aisselles. Puis nous devons ouvrir la bouche et tirer la langue vers le haut, afin qu’ils soient certains que rien n’y est dissimulé. Il arrive aussi que certains agents nous demandent de relever nos testicules pour plus de précautions. Voilà pour le côté face. Toujours à poil, il nous est demandé de nous retourner et d’écarter les jambes, puis de lever les pieds l’un après l’autre pour en montrer la plante. Là, certains agents s’accroupissent pour mieux inspecter notre cul. L’inspection finie, enfin nous nous rhabillons, puis nous sommes priés d’attendre dans une autre cellule que tout le monde ait été fouillé, avant de nous faire embarquer dans la « bétaillère ».

Dans la « bétaillère »

« Bétaillère » est le terme utilisé dans le jargon de la gendarmerie et de la pénitentiaire pour désigner le camion destiné au transport des détenus. À l’intérieur, environ huit compartiments, chacun pouvant stocker quatre personnes. Les détenus l’appellent la « boîte de nuggets », en référence à la nourriture qu’ils avaient l’habitude de consommer avant l’incarcération (les nuggets étant souvent vendus par quatre chez McDo). Nous nous arrêtons à la MAF (maison d’arrêt pour femmes). Trois femmes montent dans le compartiment qui était resté vide. Direction le tribunal de grande instance de Paris. En prison depuis plus de sept ans, je n’ai plus l’habitude des véhicules. Ce trajet me rend malade, nauséeux, avec des vertiges et de très douloureuses migraines. Il me faudra un jour ou deux pour récupérer et je sais que – affaibli – je serai incapable de me défendre correctement devant le tribunal.

Dans la « souricière »

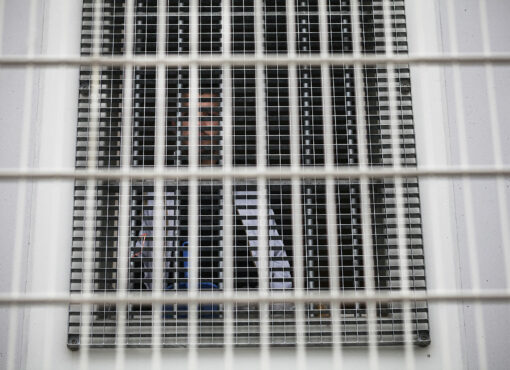

Nous sommes « checkés » un par un puis conduits à la « souricière » (terme officiel utilisé par les magistrats, les gendarmes et les surveillants pour désigner l’endroit où l’on stocke les détenus dans l’enceinte du tribunal – on peut d’ailleurs, dans le dédale de couloirs, croiser des pancartes « souricière », indiquant la direction à suivre). Cette dernière est composée de cellules où nous sommes rangés par deux ou trois. Ces cellules sont munies de toilettes turcs sans séparation, sans intimité. Elles sont étroites : en écartant les bras je touche les deux murs opposés. Ils sont d’un jaune crasseux ; de nombreuses tâches sur les murs laissent penser qu’il s’agit d’excréments et/ou de sang. Ces cellules sont habitées par de nombreux moucherons… Elles sont disposées en enfilade, sur deux niveaux. Elles font penser aux images que l’on a des prisons américaines : de longues rangées de cellules sur plusieurs étages avec des portes à barreaux. Pour nous, ce sont des portes à grillages.

Il doit être environ 8 h 30 du matin, deux gendarmes se dirigent vers le surveillant en poste et lui remettent un ticket sur lequel est inscrit mon nom ainsi que l’emplacement du bureau du juge d‘instruction qui m’a convoqué. Le gardien hurle mon nom dans l’espoir que je me manifeste. Je réponds : « Là !!! » Il s’approche de ma cellule, accompagné des deux gendarmes, qui me demandent de les suivre. Ils m’amènent dans une cellule aménagée pour me fouiller, exactement de la même façon qu’au « dispatching ». À la fin de ma fouille, l’un des gendarmes me met des menottes, qui sont attachées à une laisse, puis, tiré par la laisse, je suis contraint de suivre le gendarme dans un dédale de couloirs étroits en sous-sol, sales – on y croise quelques pièges à rats. Nous empruntons un escalier en colimaçon et plus nous montons, plus c’est propre et lumineux. Nous arrivons dans un couloir où se succèdent les bureaux des juges d’instruction, nous nous arrêtons devant celui me concernant. Le gendarme, qui me tient toujours en laisse, se présente seul, me dissimulant derrière le mur. Le juge demande au gendarme de bien vouloir patienter car mon avocat n’est pas encore arrivé. Quelques secondes après, ce dernier se présente au bout du couloir. Le juge semble se réjouir de sa présence et s’exclame : « Très bien ! Nous allons pouvoir commencer. » Le gendarme, qui m’avait lâché un peu de lest, exerce une pression sur la laisse pour me faire comprendre de venir. Sur le seuil, il m’enlève les menottes. Mais les stigmates trahissent l’hypocrisie de cette procédure : pendant l’audition, mes poignets en portent encore la marque.

Retour « chez soi »

Après avoir passé près de quatre heures dans le bureau du juge, on me remet les menottes, toujours reliées à la laisse. Nous empruntons en sens inverse le chemin de la souricière. Deux surveillants s’approchent en traînant un chariot où sont entreposés un tas de sacs plastiques bleus opaques ; je comprends qu’il s’agit du repas. Les surveillants distribuent un sac et une bouteille d’eau par personne. À l’intérieur, un mini paquet de chips dont la date de péremption est dépassée depuis cinq jours, une boîte de conserve de thon à ouverture facile, un quignon de pain, une compote et un petit biscuit type galette bretonne, le tout accompagné d’un set de table en plastique. Il est 13 h, ma journée est finie et je dois patienter dans cette cellule jusqu’à ce que tous les détenus soient sortis de leur audition ou de leur procès, peu importe l’heure à laquelle ils terminent. Pendant cette longue attente, de la patience naît l’ennui. De cet ennui naît une réflexion sur l’institution dans laquelle je me trouve, ainsi que sur son fonctionnement.

Il est environ 22 h lorsque l’on vient nous chercher. Nous sommes à nouveau fouillés, un par un, par les gendarmes, et placés les uns derrière les autres, en attendant que tout le monde soit passé. Nous revoilà conditionnés par quatre dans les « boîtes de nuggets ». Ballotages, accélérations, secousses, freinages… Laissez mijoter le tout pendant une bonne quarantaine de minutes, et nous arrivons à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, « Fleury » pour les intimes et les initiés. Arrivés au dispatching, nous patientons pour être fouillés, cette fois par les surveillants, puis nous attendons qu’une camionnette ou un chauffeur soit disponible. Nous embarquons, regroupés par bâtiment, puis nous sommes livrés devant nos bâtiments, où nous attendent d’autres surveillants, qui auront la charge de nous escorter jusqu’à nos cellules respectives. Nous ferons une halte à chaque étage, le temps que les détenus soient réaffectés dans leurs cellules. Le processus nous paraît interminable, tant nous sommes épuisés et sales…

Arrivé devant ma cellule, le surveillant ouvre la porte et là… Là, il se passe un étrange phénomène, connu de tous les détenus : on est envahi par un sentiment de bien-être, une sorte de soulagement, celui d’avoir retrouvé un peu de confort, son petit confort, familier, quotidien. Comme si on s’était approprié cette cellule. Comme si, inconsciemment, on éprouvait un sentiment de sécurité à l’intérieur, le sentiment d’être chez soi. Il est environ minuit, je grignote, je me lave puis, enfin, je me couche.

Par Y. R.

* En prison, lorsqu’il s’agit de déplacer une personne détenue d’un point A (la cellule) à un point B (le parloir, l’atelier, l’unité sanitaire…), l’administration pénitentiaire parle de « mouvement ». Il arrive que les détenus aient à sortir de prison pour aller à l’hôpital, ou encore au tribunal. On parle alors d’« extraction ».

« Comme des chiens dans un chenil »

« Avant mon incarcération, je ne voyais pas du tout les choses sous cet angle-là. La prison en elle-même, je pensais que c’était une privation de liberté. Je ne pensais pas que c’était d’en arriver à se battre pour avoir de l’eau chaude, faire des pieds et des mains pour avoir accès au centre scolaire ou des activités culturelles, ou vivre avec des rats et des cafards. Je me disais : « Bon, on est quand même dans un pays où il y a des valeurs démocratiques et républicaines qui montrent qu’on ne peut pas vivre ce genre de choses. » Mais en règle générale – et c’est le cas de la plupart des détenus – on est privés de droits fondamentaux et civiques. Une anecdote : un jour, en prison, un cafard m’est rentré dans l’oreille. Où est-ce que je pouvais aller ? Nulle part, je suis enfermé en cellule. Donc on a appelé, on a tapé. Les surveillants sont arrivés : « Arrête, tu cries, tu gueules ! » Je leur ai dit : « Mais regardez ce que vous faites… On vous appelle, et rien. Pour vous, on est comme des chiens dans un chenil. » Et pour moi, la pire des humiliations c’est celle-là : voir qu’on ne m’écoute pas. On est un peu considérés comme du bétail, à qui on ouvre et on ferme les portes. Et le surveillant, il a cette suprématie. Car le seul lien qu’on peut avoir avec l’extérieur, c’est lui. C’est lui qui va ouvrir la porte le matin, et s’il n’ouvre pas la porte, on n’a rien : on ne peut pas transmettre un message, on ne peut pas avertir qu’on est malade, on ne peut pas dire qu‘on a cours… On ne peut rien faire. » — Anonyme

« On te traite comme un animal »

« Arrivé dans la jungle, le premier jour, tu ne contrôles plus rien, coupé de tes droits. Arrive la première fouille. Tout nu, on te traite comme un animal. Par la suite, on te donne un numéro d’écrou, comme ceux qu’on tatoue sur les chiens pour les reconnaître. Arrivé en cellule sans rien dans le ventre, tu attends ta gamelle comme un chien sans eau. On te donne un savon, une couette et on t’enferme. Tu fais connaissance avec la personne que tu vas devoir supporter 22 h sur 24, sans savoir quand ça finira. Pas d’autre choix que de faire avec. Assis sur ta chaise, vient un moment où tu cogites. Tu comprends que tu dois être patient. Tu te remontes le moral en pensant aux quarante-cinq minutes de parloir dont tu vas pouvoir bénéficier avec ta famille. » — M.