En France, une personne détenue se suicide tous les deux ou trois jours. Autant de vies singulières, et autant de questions douloureuses. Les questions des proches, qui doivent souvent batailler pour obtenir des réponses. Et celles que pose la prégnance d’un tel désespoir au sein du système carcéral.

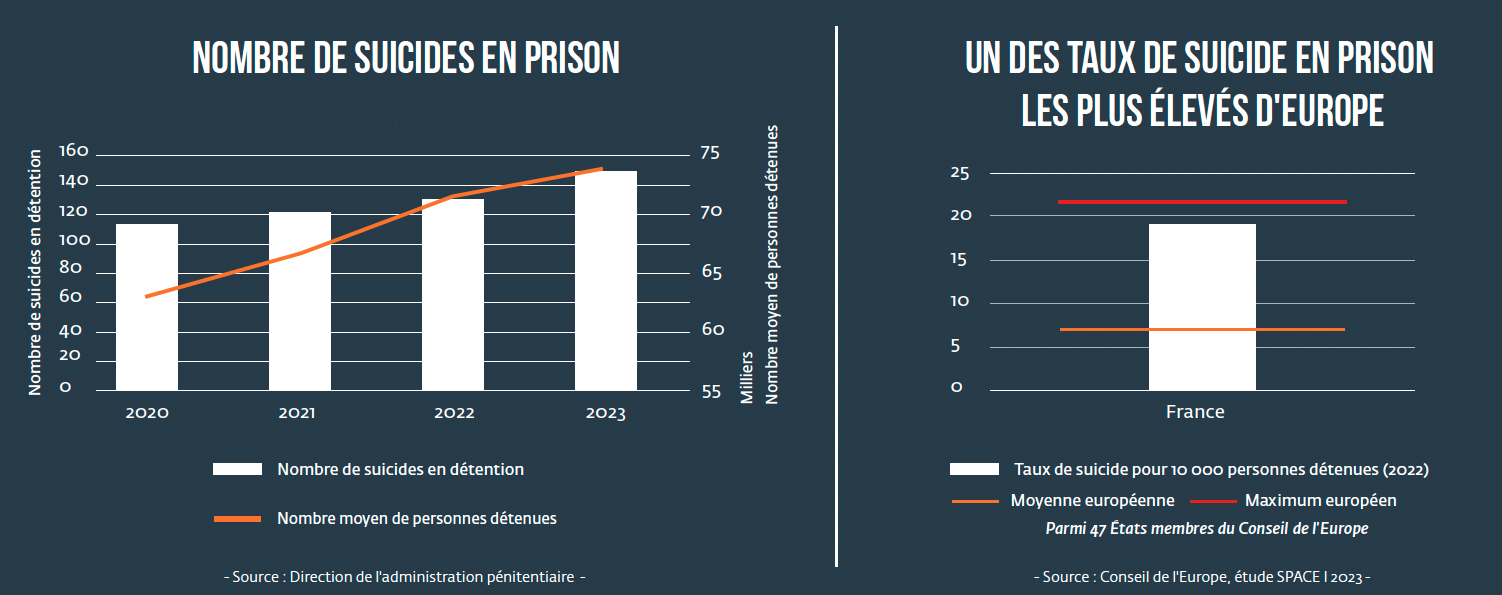

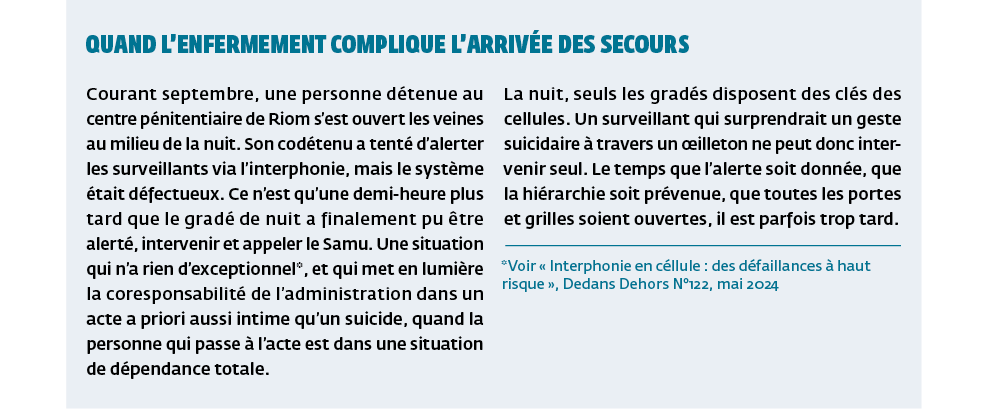

Cent quarante-neuf personnes se sont données la mort en prison en 2023[1]. À âge égal, le risque de suicide est ainsi dix fois plus élevé entre les murs qu’à l’extérieur (voir p.28). Des chiffres plus élevés que dans la plupart des pays européens[2], mais qui peinent encore à traduire le poids quotidien de cette réalité sur les proches et les autres personnes détenues. « Mon codétenu s’est suicidé un soir en cellule, et je suis toujours sous le choc, témoigne Vincent au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Ça m’était déjà arrivé dans une autre prison, mais j’avais réussi à sauver la personne. Maintenant, à chaque nouveau codétenu, je ne dors pas ou très peu, de peur qu’il se suicide. » Même quand elles ne connaissent pas directement celui ou celle qui est passé à l’acte, de nombreuses personnes détenues se disent affectées, du fait d’une proximité fondée sur le partage de la condition de prisonnier (voir p.20). « Les moments de fraternisation les plus marquants que j’aie connus étaient malheureusement liés à des suicides, se souvient l’ancien prisonnier basque Gabriel Mouesca. On faisait des quêtes entre nous pour envoyer à la famille un petit peu d’argent pour le cercueil… La gravité du moment inspirait une solidarité active. » Mais la fréquence des passages à l’acte, les pensées qu’ils nourrissent et les rumeurs qui les accompagnent peuvent alimenter chez certains une véritable psychose : alarmé par le nombre de suicides depuis son arrivée au centre de détention de Montmédy, Ali s’inquiète : « Je n’ai aucune envie d’en finir mais je ne me sens pas en sécurité. J’ai peur pour ma vie ! »

Derrière chaque suicide, une vie singulière, et le secret intime de ce qui a conduit la personne à ce geste. Aucun n’est réductible à une seule cause, encore moins à un « déterminant ». Il n’en reste pas moins que « les personnes qui arrivent en prison ont souvent un bagage psycho-médico-social assez lourd », souligne un psychologue ayant travaillé en maison centrale sécuritaire. Isolement social, troubles de l’humeur et de la personnalité, consommation de produits stupéfiants… de nombreux facteurs psychosociaux associés au suicide se retrouvent largement au sein de la population carcérale, souvent marquée par la précarité et des parcours de vie difficiles – y compris chez les plus jeunes (voir p.34). 74% des hommes et 86% des femmes interrogés dans une récente étude en milieu carcéral avaient ainsi été exposés à des formes de négligence ou d’abus au cours de leur enfance[3]. Deux tiers des hommes et trois quarts des femmes présentaient au moins un trouble psychiatrique ou lié à une substance.

À ces vulnérabilités et au poids éventuel des faits mis en cause, l’incarcération ajoute la rupture des liens, la plongée dans un monde fait de dépendance et souvent de violence, ainsi que des conditions de détention dégradées. « La promiscuité, ce n’est jamais simple… Des personnes arrivent pour la première fois en prison et se retrouvent à trois dans 9 m2 », soupire un surveillant en maison d’arrêt. « L’environnement carcéral constitue un véritable concentré de facteurs de stress », dont certains peuvent « majorer considérablement le risque suicidaire », résume un groupe de psychiatres et de chercheurs[4]. Un risque encore accentué pour les personnes prévenues ou impliquées dans des crimes violents, et dans certaines situations bien identifiées : à l’arrivée en prison, au quartier disciplinaire, à l’isolement, ou encore à l’approche de la sortie (voir p.28).

Cependant, « se suicider, ce n’est pas forcément vouloir mourir, c’est vouloir que quelque chose change », souligne Pascale Giravalli, psychiatre à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Marseille et présidente de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP). « La psychiatrie ne peut pas border seule ces questions-là, qui sont des questions infiniment humaines. » Omniprésents en détention, les propos suicidaires peuvent ainsi revêtir de multiples significations. Rachid veut échapper à l’« angoisse permanente » que suscitent chez lui les menaces de ses codétenus. Sophie est effondrée par le prolongement de son isolement pour au moins trois mois de plus. Nicolas écrit qu’il « n’y arrive plus » depuis la révocation du permis de visite de sa compagne. Yacine, classé « détenu particulièrement signalé », évoque sa mise à l’écart des activités collectives et des « fouilles et rapports systématiques », avant de conclure : « Cette torture blanche est trop pour moi, je préfère y mettre fin, au moins cela restera mon choix et non pas celui de la direction. »

Dans un environnement voué au contrôle total des individus, où les espaces d’expression sont restreints, s’en prendre à son propre corps, voire se soustraire à ce contrôle, peut ainsi être perçu, dans certains cas, comme une forme hautement paradoxale d’affirmation de soi. « Les actes auto-agressifs, et tout particulièrement les scarifications ou les tentatives de suicide, sont particulièrement fréquents en prison, comme si les personnes détenues faisaient parfois de leur propre corps le lieu d’une résistance contre la domination qui s’exerce sur elles et un moyen d’expression et de revendication », notent ainsi le psychiatre Thomas Fovet et la sociologue Camille Lancelevée[5]. Une interprétation que tendent à adopter bon nombre de surveillants, prompts à traiter les tentatives de suicide comme des formes de contestation, ou à tout le moins, comme des incidents troublant la bonne tenue de la détention[6] (voir encadré).

Une mobilisation privée de moyens adéquats

La prévention du suicide en prison préoccupe l’administration pénitentiaire, qui multiplie les rapports, notes et circulaires à ce sujet depuis 1967 (voir p.21). « C’est un sujet majeur pour nous. Nous nous efforçons en permanence de redynamiser cette politique et de lancer de nouvelles initiatives », indique Charles Barbetti, chef du département des politiques sociales et des partenariats à la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap). Formations, grilles d’évaluation, « kit anti-suicide », réunions pluridisciplinaires dédiées… « Des outils ont été développés. Il y a encore vingt ans, ce n’était pas évident, mais aujourd’hui, le suicide n’est plus un tabou au sein de la pénitentiaire », observe un psychologue enseignant au sein d’une école nationale. Des efforts qui ne sont certainement pas sans effet, selon de nombreux acteurs qui soulignent le tassement de la courbe des suicides depuis la fin des années 1990, malgré une population carcérale toujours plus nombreuse et toujours plus fragile. Mais le taux de suicide en détention reste important et repart même à la hausse[7], tandis que l’écart ne cesse de se creuser avec la population générale, où il a fortement baissé ces dernières années. Les chiffres ne sauraient de toute façon rendre compte à eux seuls de la santé mentale des personnes détenues et de toutes les formes de détresse présentes entre les murs.

Au-delà du repérage des personnes fragiles et des protocoles d’intervention, les efforts déployés sur le terrain sont sapés au quotidien par le manque de moyens permettant de soutenir les personnes en détresse, un obstacle encore accentué par la surpopulation (voir p.21). « On a toujours moins de temps à consacrer aux personnes détenues, or un suicide, ça peut se jouer à cinq minutes près », souligne un surveillant en maison d’arrêt. « L’unité sanitaire est débordée et on attend des hospitalisations des mois entiers », déplore une autre. Dans certains établissements, le poste de psychologue ou de psychiatre est tout simplement vacant (voir p.38). L’isolement social reste par ailleurs massif entre les murs : 42 % des hommes et 47 % des femmes interrogées dans l’étude mentionnée plus haut n’avaient eu aucun parloir de toute leur détention ; 47 % des hommes et 40 % des femmes n’avaient eu aucun accès au travail ; 68 % des hommes et 49 % des femmes n’avaient bénéficié d’aucune activité socioculturelle[8].

La prévention du suicide se heurte aussi à des politiques pénales qui envoient en prison toujours plus de personnes présentant des troubles psychiatriques (voir p.31) – à mesure que progresse une logique de « défense sociale » qui voudrait voir « traités » et « relégués » les personnalités et comportements jugés déviants, comme le notent Thomas Fovet et Camille Lancelevée[9]. Or, malgré l’institutionnalisation de la présence de professionnels de la santé mentale dans les établissements pénitentiaires, l’accès aux soins ne pourra jamais être le même qu’à l’extérieur. Si bien que les personnes atteintes de troubles psychiatriques se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes dans un environnement hostile, subissant une « double peine[10] » qui les expose à des risques démultipliés d’agression, de sanction disciplinaire, et de suicide.

La prise en charge du risque suicidaire souligne d’ailleurs les limites intrinsèques des soins en détention, tous publics confondus. « Certains détenus “à risque” ont besoin d’être hospitalisés en psychiatrie un moment, mais d’autres ont surtout besoin d’alternatives judiciaires à l’incarcération : liberté provisoire, aménagement de peine… souligne Pascale Giravalli. Sinon, ils vont mieux à l’hôpital, mais tout recommence dès qu’ils retournent en détention, où le contexte est toujours aussi délétère. On se tourne vers nous, mais nous n’avons pas la clé pour toutes les situations. »

Quand seule subsiste la logique pénitentiaire

Impuissante à traiter les causes du mal-être, l’administration pénitentiaire en est souvent réduite à ce qu’elle sait faire le mieux : surveiller et enfermer. En cas de crise suicidaire aiguë, les principaux outils à sa main sont les rondes de sécurité et le recours aux cellules de protection d’urgence (CProU), qui visent essentiellement à empêcher le geste suicidaire (voir p.26). Mais le détournement de ces outils et l’absence trop fréquente d’une réelle prise en charge complémentaire peuvent parfois conduire à des situations absurdes. « Parfois, quand on rend un avis de non-maintien au QD au terme de notre évaluation psychiatrique du risque suicidaire, la pénitentiaire sort le détenu du QD et le place en CProU. Mais cela n’a aucun sens, s’étrangle le psychiatre Geoffroy Valmy, intervenant au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Si on avait estimé que la sortie du QD ne suffisait pas à réduire de façon satisfaisante le risque suicidaire, alors il aurait fallu hospitaliser, pour que la personne soit non seulement surveillée en continu, mais fasse aussi l’objet d’une réelle évaluation par des professionnels de santé et bénéficie de soins adaptés. La CProU ne devrait être utilisée qu’en attente d’une évaluation psychiatrique, pas après ! »

La CProU présente ainsi la même ambivalence que d’autres outils, comme les grilles d’évaluation, dans lesquels Thomas Fovet et Camille Lancelevée décèlent une « logique carcérale de neutralisation des risques, quelles qu’en soient les causes ». « Vulnérabilité et dangerosité produisent une préoccupation institutionnelle similaire : toutes deux sont susceptibles de venir perturber l’ordre carcéral[11]. » De ce point de vue, le suicide trouble non seulement le rythme bien réglé de la détention, mais il expose aussi l’institution à l’attention des médias, voire à des condamnations en justice[12] (voir p.40). Est-ce pour cela que certains agents ont parfois l’impression que l’essentiel est de pouvoir se couvrir en cas de drame ? « On doit tout tracer, justifier la moindre décision, tout le monde tire très vite le parapluie, constate ainsi une surveillante en centre pénitentiaire. Par contre, on laisse les personnes en souffrance, et personne ne nous demande si on va bien. » Une interprétation rigide et formelle des protocoles de prévention, au détriment d’une réelle posture d’attention à la détresse, qui conduit parfois à ne pas entendre les appels à l’aide (voir p.42).

Aux antipodes de cette approche, c’est pourtant bien la présence humaine que les premiers intéressés désignent comme le meilleur outil de prévention du suicide. Une denrée qui se fait rare dans des prisons toujours plus grandes où le personnel manque toujours plus. « Certaines personnes auraient parfois besoin d’un peu d’écoute, de tendresse, de soutien pour ne pas en finir », observe ainsi Jordan, détenu à Val-de-Reuil. « Il devrait y avoir plus de groupes de parole, et beaucoup plus intimistes, suggère René à Bapaume. Je peux comprendre qu’ils n’aient pas le temps de faire ça, mais ça manque, parce que beaucoup de gens sont isolés, tout le monde ne se mélange pas, certains sont énervés… » Monsieur M., chef d’établissement, regrette lui aussi qu’« on ne cherche pas à comprendre l’histoire des détenus. Si on prenait le temps de discuter avec eux, qu’ils nous racontent leur vie, on y trouverait peut-être des éclairages, des solutions, par exemple qu’on peut rapprocher telle personne de tel oncle… »

Mais pour que chacun puisse trouver le temps nécessaire, encore faudrait-il que la prévention du suicide s’inscrive pleinement dans les politiques pénales et pénitentiaires, au lieu de tenter de pallier leurs effets délétères. Monsieur M. évoque ainsi les dégâts causés par la politique d’« optimisation du parc carcéral », par laquelle l’administration pénitentiaire tente de s’adapter à la surpopulation, au risque de transformer les personnes détenues en variables d’ajustement[13] : « Un détenu étranger avait été repéré comme suicidaire en Île-de-France, où il avait accès au travail, mais comme il n’avait pas de famille, il a été envoyé dans notre établissement, qui est un peu loin de tout. Il s’est retrouvé encore plus déraciné, sans travail, sans argent… et il a fait une tentative de suicide. L’administration se moque de qui elle envoie : l’important, c’est le taux de remplissage. »

Une politique à contresens des autres

« J’ai vu la prévention du suicide se développer au cours des trente dernières années, mais j’ai l’impression qu’elle atteint ses limites », résume Pascale Giravalli. Elle se heurte à des politiques qui font exploser la surpopulation carcérale, précarisent les systèmes de santé, poursuivent avant tout des objectifs budgétaires et sécuritaires… » Difficile en effet de concevoir une prévention du suicide plus ambitieuse sans réformer en profondeur les politiques pénales et pénitentiaires qui contribuent à fabriquer du mal-être en détention : mettre fin à la surpopulation, améliorer les conditions de détention, développer les alternatives à l’incarcération, garantir aux personnes détenues un réel accompagnement, favoriser les liens dedans-dehors, abolir le quartier disciplinaire… Car comment prévenir le suicide, et non seulement l’empêcher, en brisant les dernières attaches des personnes détenues ? En les maintenant oisives et enfermées dans des conditions indignes ? En exigeant qu’elles se « prennent en main » tout en les privant de toute possibilité d’expression et d’initiative ?

Pour l’ancien prisonnier Gabriel Mouesca, de telles réformes seraient inséparables d’une évolution culturelle : « Tant que la culture de la prison restera foncièrement répressive, c’est cette logique qui prévaudra sur toutes les politiques de prévention qu’on aura beau mettre en place. Ça a d’ailleurs longtemps été un adage dans la pénitentiaire de dire : “Mieux vaut un suicide qu’une évasion”… Des outils existent pourtant pour imaginer un fonctionnement fondé sur d’autres formes de sécurité que celles qui déstructurent, font mal et amènent au désespoir, à commencer par le mitard. »

Le cadre est finalement posé depuis longtemps : la circulaire du 29 mai 1998[14] affirmait déjà qu’« une politique de prévention n’est légitime et efficace que si elle cherche, non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d’acteur de sa vie ». Une formulation qui pointe du doigt toute l’ampleur des changements nécessaires, bien au-delà de la question du suicide.

Par Johann Bihr

Cet article a été publié dans le Dedans Dehors N°124 : Dix fois plus de suicides en prison qu’à l’extérieur

[1] Et 94 personnes depuis le début de l’année, au 22 août 2024. Source : Direction de l’administration pénitentiaire.

[2] D’après le Conseil de l’Europe, la France comptait 19,1 suicides pour 10 000 personnes détenues en 2022, soit le troisième taux le plus élevé parmi les 47 pays étudiés. Le taux moyen était de 7,1. Source : Marcelo F. Aebi, Edoardo Cocco, SPACE I – 2023 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations, Conseil de l’Europe, 2024.

[3] Thomas Fovet, Camille Lancelevée et alii, La santé mentale en population carcérale sortante : une étude nationale, F2RSM Psy, décembre 2022.

[4] Marion Eck et alii, « Le suicide en prison : épidémiologie et dispositifs de prévention », La Presse médicale, (48)1, 2019.

[5] Thomas Fovet, Camille Lancelevée, La prison pour asile ?, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2024. Voir aussi Nicolas Bourgoin, « Les automutilations et grèves de la faim en prison », Déviance et Société, 25(2), 2001, et Didier Fassin, Dominique Memmi, Le gouvernement des corps, EHESS, 2004.

[6] Voir Gaëtan Cliquennois, Gilles Chantraine, « Empêcher le suicide en prison : origines et pratiques », Sociétés contemporaines 75(3), 2009.

[7] 20,2 pour 10 000 en 2023, contre 18,2 l’année précédente (ou 9,7 et 8,7, en partant de la file active des personnes détenues). Source : Dap , selon une méthodologie distincte de celle du Conseil de l’Europe..

[8] Thomas Fovet, Camille Lancelevée et alii, La santé mentale en population carcérale sortante : une étude nationale, op. cit

[9] Thomas Fovet, Camille Lancelevée, La prison pour asile ?, op. cit.

[10] Human Rights Watch, Double Punishment: Inadequate Conditions for Prisoners With Psychosocial Disabilities in France, 2016. Cité dans Thomas Fovet, Camille Lancelevée, Ibid.

[11] Thomas Fovet, Camille Lancelevée, La prison pour asile ?, op. cit.

[12] Voir Gaëtan Cliquennois, Gilles Chantraine, op. cit.

[13] Voir « Quand la “gestion des stocks” tient lieu de politique carcérale », Dedans Dehors, n° 123, juillet 2014.

[14] Circulaire du 29 mai 1998 relative à la « prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires » (NOR : JUSE9840034C).