Une nouvelle étude alerte sur la proportion six fois plus élevée de personnes contaminées à l’intérieur des prisons qu’à l’extérieur. La politique de prévention en milieu carcéral est à mettre en cause : les dispositifs de réduction des risques développés à l’extérieur restent bannis dans les prisons françaises, en dépit des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Elles s’appuient sur les succès obtenus par les pays les ayant déjà mis en place.

Les personnes détenues sont en moyenne six fois plus porteuses du virus du sida (VIH) et de l’hépatite C (VHC) que la population générale. Une situation sanitaire préoccupante révélée par une étude publiée le 5 novembre dans le Bulletin épidémiologique de l’Institut de veille sanitaire. La prévalence du VIH est estimée à 2 % en prison contre 0,35 % en population générale ; et celle du VHC à 4,8 % contre 0,8 %. La plupart des personnes détenues atteintes d’une hépatite C ont été contaminées par usage de drogues. Ces données « confirment l’intérêt du dépistage du VIH et du VHC » en prison, mais aussi d’une véritable « politique de réduction des risques » afin de « limiter la transmission de ces infections ».

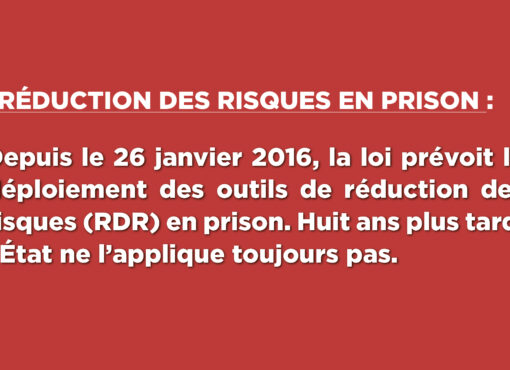

Cette préconisation rejoint celles du Conseil national du sida, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou l’Office national des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Un groupe de travail mis en place par les ministères de la Santé et de la Justice a rendu des conclusions dans le même sens en juin dernier. Mais le gouvernement n’a toujours pris aucune mesure pour rendre accessible en prison certains dispositifs de réduction des risques déjà en vigueur en milieu libre : distribution de tampons alcoolisés, de pansements, de seringues stériles, de matériel stérile pour inhaler, etc.

Des mesures déjà effectives dans divers pays : de la Suisse à l’Iran, en passant par l’Allemagne, l’Espagne, le Kirghiztan… « Toutes les évaluations ont montré que ces programmes sont efficaces » souligne l’OMS : « ils réduisent le partage des seringues et l’incidence du VIH et des hépatites, sans augmenter l’usage de drogues et l’injection. Au contraire, ils ont même tendance à les diminuer : l’accompagnement conduit plus facilement aux traitements de substitution que la répression ou l’injonction. Les seringues ne sont jamais utilisées comme arme, et ces programmes améliorent la sécurité générale de la prison ».

Déni de l’usage de drogues

Des arguments que la France ne semble toujours pas prête à intégrer, au bénéfice d’un déni de l’usage de drogues en prison et autres pratiques à risque. Une étude publiée en avril 2012 montrait pourtant que parmi les détenus consultés au sein de la maison d’arrêt de Bordeaux, 27 % déclarent avoir consommé de la cocaïne en prison, 19 % de l’héroïne, 11 % du crack et 27 % d’autres substances. La moitié de ceux qui inhalent disent partager leurs pailles et plus de la moitié des injecteurs (60 %) partager leur seringues. 27 % des détenus ont aussi signalé s’être fait tatouer en prison, le plus souvent sans désinfection ou en utilisant un mauvais procédé : briquet, eau de Javel très diluée, etc. (Rossard and al, Le Courrier des Addictions, avril-juin 2012).

Au regard des taux alarmants de prévalence du VIH et du VHC en prison, il est urgent de traduire en actes le principe d’équivalence des soins et de la prévention en prison. Il est intolérable que des personnes soient davantage exposées à des risques de contamination parce qu’elles sont détenues, et de ce fait empêchées d’accéder à du matériel stérile.