Lancés en octobre, les États généraux de la justice devraient rendre leurs conclusions fin avril. Si, une fois n’est pas coutume, les prisonniers n’ont pas été ignorés, cette initiative ne doit pas faire oublier qu’en prison, l’expression collective est au mieux bridée, et toute forme d’action collective réprimée. Dans ce lieu atomisant, les droits collectifs – celui de s‘associer, de se syndiquer – restent aujourd'hui encore des chimères.

« Nous tenons à vous alerter, par ce courrier, des conditions de détention et des nombreux dysfonctionnements que nous subissons, nous, détenus du centre de détention de Roanne. Plusieurs d’entre nous ont déjà effectué des démarches afin de défendre leur dossier et de pointer les problèmes rencontrés. Cependant, comme cela n’a aucun effet, nous avons décidé de rédiger un écrit commun. » Pour ce courrier, adressé à l’administration pénitentiaire avec copie à l’OIP le 12 février 2022, les personnes détenues signataires risquent d’être sanctionnées. D’après le code de procédure pénale, participer – ou seulement « tenter » de le faire – à « toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre » est constitutif d’une faute du premier degré – le niveau le plus élevé – et passible de vingt jours en cellule disciplinaire(1).

En réalité, « du point de vue de l’administration pénitentiaire, le “collectif” est subversif par nature », écrivait la magistrate Cécile Brunet-Ludet dans un rapport commandé par la direction de l’administration pénitentiaire(2) en 2010. Ainsi, dans un document interne que s’est procuré l’OIP portant sur les « mouvements collectifs ou de revendication », la « mutinerie » côtoie le « courrier collectif ou pétition », les « refus ou retard de réintégration », « refus de plateaux », « refus d’atelier », « refus de fouille » et la « prière collective ». Autant d’actions collectives qualifiées d’« incidents », par définition susceptibles de poursuites disciplinaires. De fait, il n’est pas rare que des personnes soient sanctionnées pour de simples pétitions.

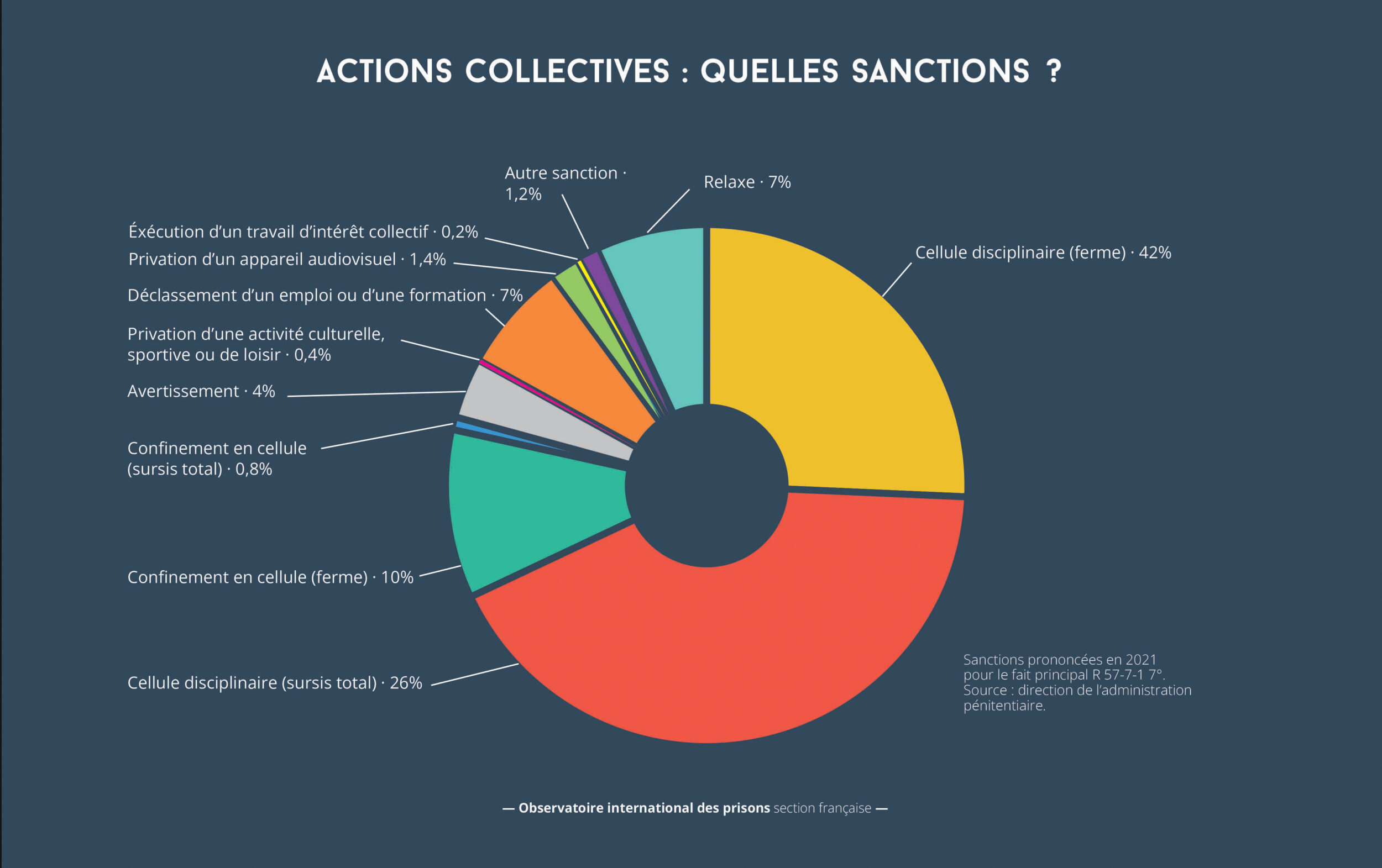

D’après les chiffres communiqués par la direction de l’administration pénitentiaire, au moins 512 actions collectives ont fait l’objet de poursuites disciplinaires en 2021. Une donnée non exhaustive, les actions collectives s’étant accompagnées d’autres fautes plus graves (comme par exemple le fait « d’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels »(3)) étant exclues du champ d’étude(4). Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte de toutes les mesures infradisciplinaires, dites « de bon ordre », qui peuvent être prises par l’administration dans ce type de situation (exclusion des activités, placement à l’isolement, etc.). Parmi ces actions, 35 ont fait l’objet de relaxes et 477 ont été sanctionnées.

Politique de répression et de dissuasion

En cas de refus d’obtempérer, de réintégrer sa cellule ou de remonter de promenade – les actions collectives les plus fréquentes puisqu’elles représentent 67% des actions poursuivies au niveau administratif en 2021 –, le premier réflexe de l’administration est généralement de recourir aux équipes régionales d’intervention et de sécurité, les Eris(5), « dont la seule présence peut suffire à dissuader/ convaincre d’abandonner le mouvement collectif », note encore Cécile Brunet-Ludet(6). Autrement dit, c’est par la force – ou sa menace – que l’administration pénitentiaire résout le plus souvent ce type d’« incident ». Elle cherchera ensuite à identifier les « meneurs » – quitte à parfois désigner des boucs-émissaires(7) –, qui seront placés préventivement au quartier disciplinaire (QD), puis « baluchonnés » dans un autre établissement. Ceux-ci sont désormais aussi susceptibles d’être inscrits au répertoire des « détenus particulièrement signalés »(8), une inscription potentiellement lourde de conséquences sur le reste de leur peine (régime de surveillance et de fouilles exorbitant, changements de cellule fréquents, niveau d’escorte maximal lors de leurs extractions, surveillance potentiellement directe et continue de leurs parloirs, etc.).

Autre mesure tout autant répressive que dissuasive, récemment introduite par la réforme Dupond-Moretti : toute personne sanctionnée pour avoir participé ou tenté de participer à une action collective est désormais exclue du bénéfice de la libération sous contrainte(9), libération anticipée censée s’exercer de plein droit. Et pour s’assurer de tuer dans l’œuf tout embryon de mobilisation collective, la loi va jusqu’à encourager la dénonciation, en accordant une réduction de peine exceptionnelle pouvant aller jusqu’au tiers de la peine aux condamnés ayant « permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement »(10).

D’après le code de procédure pénale, participer – ou seulement « tenter » de le faire – à « toute action collective de nature à perturber l’ordre » est constitutif d’une faute du premier degré.

Former une association ou un syndicat : des droits non reconnus

Au travail pas plus qu’ailleurs les prisonniers n’ont le droit de s’exprimer collectivement. Privés de contrat, les travailleurs- détenus sont en effet aussi privés des droits syndicaux. Le fait d’« entraver ou tenter d’entraver les activités de travail » est même considéré comme une faute disciplinaire( 11) pouvant valoir jusqu’à sept jours de QD. Plus généralement, protester, sous quelque forme que ce soit, contre ses conditions de travail – et il y a, en prison, matière à dénoncer(12) –, c’est risquer d’être déclassé.

Quant à former une association, si la loi ne l’interdit pas expressément aux personnes détenues, elle ne leur en garantit pas non plus le droit. Dans sa jurisprudence, le Conseil d’État indique que si les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ne sont pas, de ce seul fait, privées du droit d’exercer cette liberté fondamentale, les contraintes inhérentes à la détention justifient qu’elles ne puissent se prévaloir de la liberté de se réunir(13). Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire a toute latitude d’opposer à n’importe quelle initiative une fin de non-recevoir. Ainsi, un collectif de personnes détenues à Poissy qui, loin de toute velléité revendicative, organise des défis sportifs au profit d’associations caritatives – n’ont-ils pas obtenu le droit de se constituer en association, malgré le soutien qu’ils ont pu recevoir localement de la direction de l’établissement.

En réalité, le seul droit que la loi concède aux personnes détenues en matière d’expression collective est celui d’être consulté sur les activités qui leur sont proposées, introduit par l’article 29 de la loi pénitentiaire de 2009. Or, toute minimale soit-elle, cette obligation est loin d’être appliquée partout.

Des consultations institutionnelles minimales ou inexistantes

À en croire les récents rapports de visite du Contrôle général des lieux de privation de libertés (CGLPL) et les témoignages reçus à l’OIP, nombreux sont les établissements à faire l’impasse sur cet impératif(14). « Étant incarcéré depuis neuf ans et ayant été détenu dans plusieurs établissements, je n’ai jamais été informé de quelconques débats ou consultation des personnes détenues. J’ai eu quelquefois l’occasion de remplir des questionnaires mais je n’ai jamais eu de retour », témoigne ainsi une personne détenue à Lille-Annœullin.

Dans les prisons où une consultation est organisée – et quand il ne s’agit pas purement et simplement d’une boîte à idées(15) placée dans une salle d’activités ou d’un coupon réponse à renvoyer(16) – celle-ci se résume bien souvent à des réunions d’information, auxquelles sont conviées une poignée de personnes détenues sélectionnées par la direction selon des critères le plus souvent opaques(17), à des fréquences variables. Un chef d’établissement résume : « L’expression consacrée dans la pénitentiaire c’est “on va faire un article 29”. Mettons que l’on veuille modifier les horaires de parloir : on va choisir nous-mêmes trois-quatre détenus qu’on estime représentatifs, on va en discuter avec eux et les charger plus ou moins officiellement de répandre la bonne parole à leurs codétenus. Et hop ! on fait passer comme ça la réforme. On est vraiment dans une optique purement gestionnaire. » Les consultations débordent parfois le champ des activités pour s’intéresser aux cantines ou aux menus. D’autres embrassent à peu près tous les sujets du quotidien – exception faite des questions relatives à la sécurité ou à une remise en cause des pratiques des agents. Dans le contexte de la crise du Covid-19, de nombreux directeurs se sont emparés de l’article 29 pour organiser des réunions afin d’expliquer les protocoles sanitaires. Au centre pénitentiaire de Villefranche-sur- Saône, des réunions se tenaient ainsi tous les quinze jours en novembre et décembre 2020 « afin de prévenir les incidents en détention par l’accompagnement pédagogique des mesures sanitaires », soulignait le CGLPL(18). C’est d’ailleurs là l’une des principales fonctions assignées à ces rencontres par les chefs d’établissements : « Éviter une conflictualisation sous la forme d’un mouvement collectif », explique un directeur.

Lorsqu’elles sont mises en place, le fonctionnement de ces instances de consultation est rarement formalisé, et apparaît souvent opaque, même pour les quelques personnes détenues triées sur le volet invitées à y participer. Lors de la réunion à laquelle a pu assister le CGLPL à Villefranche- sur-Saône, les trois personnes désignées « ne connaissaient manifestement pas l’objectif de la réunion. Elles n’avaient pas été informées de leur participation à cette réunion à l’avance ni de son objet, et n’avaient donc pas été en mesure de procéder à une consultation des personnes détenues ; au surplus, celles-ci n’avaient pas été invitées à les désigner pour les représenter. L’un des “représentants” de la population pénale maîtrisait mal la langue française et de fait participait peu aux échanges, tandis qu’un autre, en module de respect, répétait régulièrement qu’il était satisfait de ses conditions de détention. Le troisième, volubile et à l’aise, a pu émettre des critiques constructives », note l’autorité de contrôle. C’est peu ou prou le même simulacre de participation que rapporte cette femme détenue à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis à l’OIP en février dernier : « Aujourd’hui, on nous a convoquées pour un débat sur la crise sanitaire. On était une minorité de détenues, pas plus de six. Moi, on est venu me chercher du jour au lendemain : “Madame A., montez à la tour centrale, Article 29” – je ne sais pas pourquoi moi plutôt qu’une autre. Il y avait une femme officier dont on ne connaît même pas le nom et une autre personne, je n’ai pas compris qui c’était. » Si le fonctionnement de ces instances peut sembler opaque aux participants mêmes, que dire alors de la perception de la majorité qui n’y participe pas ? D’autant que, dans de nombreux établissements, les comptes-rendus de ces réunions – lorsqu’ils sont rédigés – ne sont pas diffusés à la population pénale. En outre, quelle liberté de parole peuvent se permettre les « représentants » désignés par la direction ? Outre les interdits explicites, leur statut de détenu les pousse le plus souvent à l’autocensure. « C’est très compliqué de parler quand vous êtes face à un officier, à un lieutenant ou même au directeur. Aucune détenue ne va parler ouvertement et en toute quiétude dans ces conditions. Ou alors pour des petites choses, on reste en surface… souligne Madame A. La situation de vulnérabilité crée de la peur : peur de subir des injustices, qu’on vous rajoute des faussetés dans votre dossier, peur d’aller au mitard… Dans ces moments-là, on aurait presque tendance à dire que tout va bien. Comment voulez-vous qu’on porte une voix ? »

Aussi, beaucoup de personnes détenues questionnent la pertinence de ces réunions et déplorent l’absence de réponse concrète aux problèmes soulevés, ou de suivi des engagements pris. « À Valence, il y a ce qu’on appelle le CVS [conseil de vie sociale]. La première fois, on m’a intimé l’ordre d’y aller – parce qu’obligation est faite à tous les auxi d’y participer, c’était marqué noir sur blanc sur leur convocation – donc j’y suis allé. Mais de toutes les propositions que j’ai faites et que j’ai entendues, ça a été du vent : il n’y a pas eu de suite. Ils disent “on va étudier vos propositions” mais en fait, rien n’en ressort. Et quand il en ressort quelque chose – ça arrive quand même de temps en temps – c’est toujours à la sauce pénitentiaire : ultra limité pour “raisons de sécurité”. Du coup je n’y suis plus retourné », raconte un homme détenu dans l’établissement.

Il arrive toutefois que les dispositifs de participation soient à la hauteur des attentes des personnes détenues. C’est par exemple le cas au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, ainsi qu’en témoigne Madame L. : « Nous sommes dix et nous nous réunissons tous les trimestres. Il y a un ordre du jour, mais les questions ouvertes sont acceptées. Le compte-rendu est fait par le chef de détention. Après validation par la directrice, un exemplaire est remis à chaque déléguée ainsi qu’à chaque division pour que toutes les détenues en aient connaissance. À la fin de chaque réunion, nous faisons des propositions afin de prévoir le prochain ordre du jour. Depuis la création de ce comité, nous avons réussi à faire bouger certaines choses (cantines, tri des poubelles, achat de vêtements, relooking des UVF, etc.). » Le système mis en place par la direction est salué par plusieurs autres femmes détenues dans l’établissement, y compris celles n’y participant pas directement. Mais de tels dispositifs restent rares, faute de directives nationales suffisamment précises et contraignantes vis-à-vis des chefs d’établissements. Surtout, même dans ces formes de consultation institutionnalisées les plus abouties, les « délégués » restent désignés – au mieux choisis parmi des candidats – par la direction ; difficile, dès lors, d’y voir une réelle forme de représentation collective.

Résistances

Au début des années 2010, une brèche avait pourtant été ouverte au sein de l’administration pénitentiaire, laissant entrevoir l’espoir de formes de consultation plus démocratiques en prison. À la faveur d’une expérimentation pilotée par la magistrate Cécile Brunet-Ludet portant sur l’instauration d’un droit d’expression collective des personnes détenues, un « conseil de la détention » calqué sur le modèle du conseil municipal avait même vu le jour au centre de détention de Rennes-Vezin en 2011 et avait semble-t-il abouti à des améliorations substantielles du quotidien en détention. Hélas, « l’expérimentation a été enterrée », résume Cécile Brunet-Ludet.

Il faut dire que dans la pénitentiaire, la résistance à ce genre d’initiative est forte, et à tous les échelons. Celle-ci vient d’abord des syndicats de surveillants, qui y voient le risque d’un renversement du rapport de force en prison. « L’ordre intérieur et le fonctionnement quotidien de la prison sont le produit de négociations informelles entre personnes détenues et surveillants. L’existence de ces comités fait concurrence à ces négociations », observe le sociologue Joël Charbit. Mais ils suscitent aussi des résistances du côté des directeurs. « Dans ce genre de dispositif, on expose les discussions, on doit rendre des comptes. Les directeurs ne pourraient plus tirer les manettes comme ils le veulent, dans le secret des audiences de leur petit cabinet. Cette façon de faire, de négocier individuellement, au cas par cas, est très profondément ancrée dans l’exercice du pouvoir en prison », confie un membre de l’administration pénitentiaire.

« L’administration pénitentiaire n’est susceptible d’évoluer, de changer que si on la contraint, l’oblige, pose Cécile Brunet-Ludet. Le directeur de l’administration pénitentiaire, quel qu’il soit, agit sur instructions du cabinet du garde des Sceaux. Or, les syndicats nationaux ont une courroie de transmission directe avec le cabinet, passant, le cas échéant, au-dessus du directeur de l’administration pénitentiaire. Donc pour envisager le changement, au sens fort du terme, il faut un portage, une volonté politique forte au niveau du cabinet. » En août 2020, la nomination d’Éric Dupond-Moretti suscite chez la magistrate un espoir. « Je me dis que la question de l’expression collective en prison pourrait parler à l’avocat qu’il est. » Cécile Brunet-Ludet lance « une bouteille à la mer », un email dans lequel elle récapitule le travail mené dix ans auparavant, demandant si cela pouvait « redevenir un sujet ». Dès le lendemain, elle reçoit une réponse lui confirmant l’intérêt du ministre pour la question. Une rencontre a lieu. « On discute à bâtons rompus. Je précise que si le cabinet veut relancer les choses, il faut des orientations et des directives fortes et claires à l’adresse de l’École nationale de l’administration pénitentiaire et de la direction de l’administration pénitentiaire ; inutile de relancer un groupe de travail, qui a déjà fait ses preuves par le passé. J’ajoute que si circulaire il doit y avoir, je veux bien y jeter un œil. Mais je n’en ai plus jamais entendu parler. »

Les prisonniers corses n’ont de leur côté pas attendu les politiques pour s’organiser. Le 16 mars, une quarantaine d’entre eux, détenus sur le continent, se regroupaient en collectif et publiaient un communiqué pour dénoncer « la double peine » qu’eux et leurs proches subissaient du fait de leur éloignement, et réclamer leur rapprochement sur l’île. Le 21 mars, c’est par un refus de plateau-repas que ces Corses incarcérés un peu partout en France poursuivaient leur mobilisation. Une mobilisation couverte par les médias, qui ont largement fait écho aux revendications portées par le collectif. La question de ce soutien extérieur est cruciale. On ne peut toutefois que regretter qu’il ait fallu la mort d’un homme, Yvan Colonna, et une crise politique majeure pour que ces voix de l’intérieur passent enfin les murs des prisons.

par Laure Anelli

Pour la reconnaissance de droits collectifs et de l’expression collective en prison

Les personnes détenues doivent avoir le droit de s’exprimer collectivement, et de porter publiquement cette parole, qu’elle soit ou non relative à la détention (pétition ou tribune, par exemple).

Elles doivent avoir le droit d’organiser et de participer à des actions collectives pacifiques.

Elles doivent avoir le droit de se constituer en association, dont l’objet social peut être circonscrit ou non à la prison, et avoir pour objectif de créer des liens avec le ≪ dehors ≫.

Elles doivent avoir le droit d’être collectivement représentées, par des pairs élus, auprès des figures d’autorités (administration pénitentiaire, corps médical et enseignant, concessionnaires proposant des ateliers de travail, etc.).

Enfin, les travailleurs et étudiants détenus doivent bénéficier des droits collectifs prévus dans la société, en particulier les droits syndicaux et celui de faire grève et, plus spécifiquement, pour les travailleurs, avoir le droit d’être représentés en matière de sante et de sécurité au travail.

(1) Article 57-7-1, 7° du code de procédure pénale.

(2) « Le droit d’expression collective des personnes détenues », rapport de Cécile Brunet-Ludet, direction de l’administration pénitentiaire, février 2010.

(3) Article 57-7-1, 3° du Code de procédure pénale.

(4) La Dap précise en effet « il n’est possible d’obtenir le nombre de sanctions prononcées sur ce fondement que lorsque c’est la seule faute sanctionnée ou alors la plus grave. »

(5) Lire à ce propos notre analyse : « Les Eris ou la normalisation de la violence en prison », Dedans Dehors n°103, avril 2019.

(6) « Le droit d’expression collective des personnes détenues », op.cit.

(7) « Prison. Les vidéos de la mutinerie innocentent un détenu de Vezin-le-Coquet », Ouest France, 19/04/2020

(8) Instruction ministérielle relative au répertoire des DPS, publiée le 11 janvier 2022 (BO du 19 janvier 2022).

(9) Article 720 du code de procédure pénale.

(10) Article 721-4 du code de procédure pénale.

(11) Article 57-7-3 du code de procédure pénale.

(12) « Travail en prison : une mécanique archaïque », Dedans dehors n°98, janvier 2018.

(13) Conseil d’État, arrêt n°280866 du 27 mai 2005.

(14) Voir notamment les rapports de visite du CP de Beauvais (2021), de la MA de Cherbourg (2021), du CP de Condé-sur- Sarthe (2020), du CD de Montmédy (2019), de la MA de Bourges (2019), de Vesoul (2019), du CP de Châteauroux (2019), de la MAF de Fleury-Mérogis (2019) ou encore du CD d’Oermingen (2019).

(15) Voir le rapport de visite à la MA d’Angoulême, décembre 2019.

(16) Voir le rapport de visite du CD de Villenauxe, janvier 2020.

(17) Voir les rapports du CD d’Aiton (2021), de la MA de Lille-Sequedin (2021), de la MA de Rochefort (2021), du CP de Villefranche (2020), du CD de Villenauxe (2020), de la MA de Dunkerque (2020), de la MA de Douai (2019), du CP de Nouméa (2019).

(18) CGLPL, rapport de visite de décembre 2020.