Si l'incarcération d'un proche est toujours un bouleversement pour ceux qui attendent de l'autre côté, elle est encore plus difficile à vivre quand les kilomètres viennent s'ajouter aux murs. Les liens s'usent avec la distance, la fatigue et les coûts liés aux trajets. Les changements d'établissement ne s'obtiennent qu'au prix d'une longue attente... quand ils ne sont pas refusés par l'administration. Dans ce cas, les recours existent, mais la voie tracée par le législateur est étroite.

Mon mari a été affecté à la prison de Moulins, à 700 kilomètres de chez nous. Pour le voir au parloir, je devais faire sept à huit heures de route, raconte la compagne d’un ex-détenu basque. Là-bas, je me suis rendu compte que ce que je pensais réservé aux détenus basques était en réalité une problématique généralisée. Certaines familles venaient de Nancy, d’Avignon… J’étais loin d’être seule à être confrontée à ce problème. » D’après une enquête menée en 2017 par l’Uframa(1), qui regroupe les associations de maisons d’accueil des familles et proches de personnes détenues, 22 % des personnes interrogées résident à plus de 100 kilomètres de la prison dans laquelle leur proche est incarcéré. Une proportion encore plus importante dans les établissements pour peine : en centre de détention, plus d’une personne sur trois parcourt au moins 100 kilomètres pour rendre visite à son proche. En maison centrale, c’est une sur deux ; et pour une personne sur cinq, la distance dépasse même les 300 kilomètres.

En cause, d’abord la mauvaise répartition des places en établissement pour peine sur le territoire – un problème qui se pose avec encore plus d’acuité pour les femmes détenues et les ultra-marins (lire l’encadré ci-dessous). Concentrées dans un petit nombre de prisons, ces places sont, de surcroît, implantées dans des zones reculées. Mais les distances faramineuses qui séparent parfois les personnes détenues de leurs proches résultent aussi de la politique d’affectation menée par l’administration pénitentiaire. Bien que le maintien des liens familiaux soit affiché comme un « critère essentiel » des décisions d’affectation, il en est un qui prend le pas sur tous les autres(2) : « la dangerosité ». « On a créé des établissements à sécurité variable pour accueillir les gens en fonction de leur dangerosité. Sauf qu’on ne trouve pas le même type d’établissement partout, explique Damien Pellen, membre du Syndicat national des directeurs pénitentiaires. À un moment, on n’appliquera pas le principe du maintien des liens familiaux parce que la personnalité du détenu, son parcours ou autre font qu’il sera mis dans tel ou tel type d’établissement. »(3) Quitte à l’éloigner considérablement de chez lui. Dans le cas des personnes basques et corses condamnées pour terrorisme, cet éloignement était même, jusqu’à tout récemment, l’un des objectifs explicites de la politique de dispersion mise en œuvre à leur égard (lire l’encadré ci-dessous). Cette logique d’affectation se double parfois de pratiques sécuritaires qui mettent les liens à rude épreuve, telles que les « rotations de sécurité », qui consistent à déplacer régulièrement une personne fichée au répertoire des DPS(4) d’un établissement à un autre, ou encore les « transferts pour mesure d’ordre et de sécurité »(5), qui font généralement suite à un incident en détention. Exécutés dans les plus brefs délais sans que la personne détenue – et encore moins sa famille – n’en ait été informée, ces déplacements forcés sont vécus par les détenus et leurs proches comme des sanctions qui ne disent pas leur nom.

Dépenses, fatigue, usure…

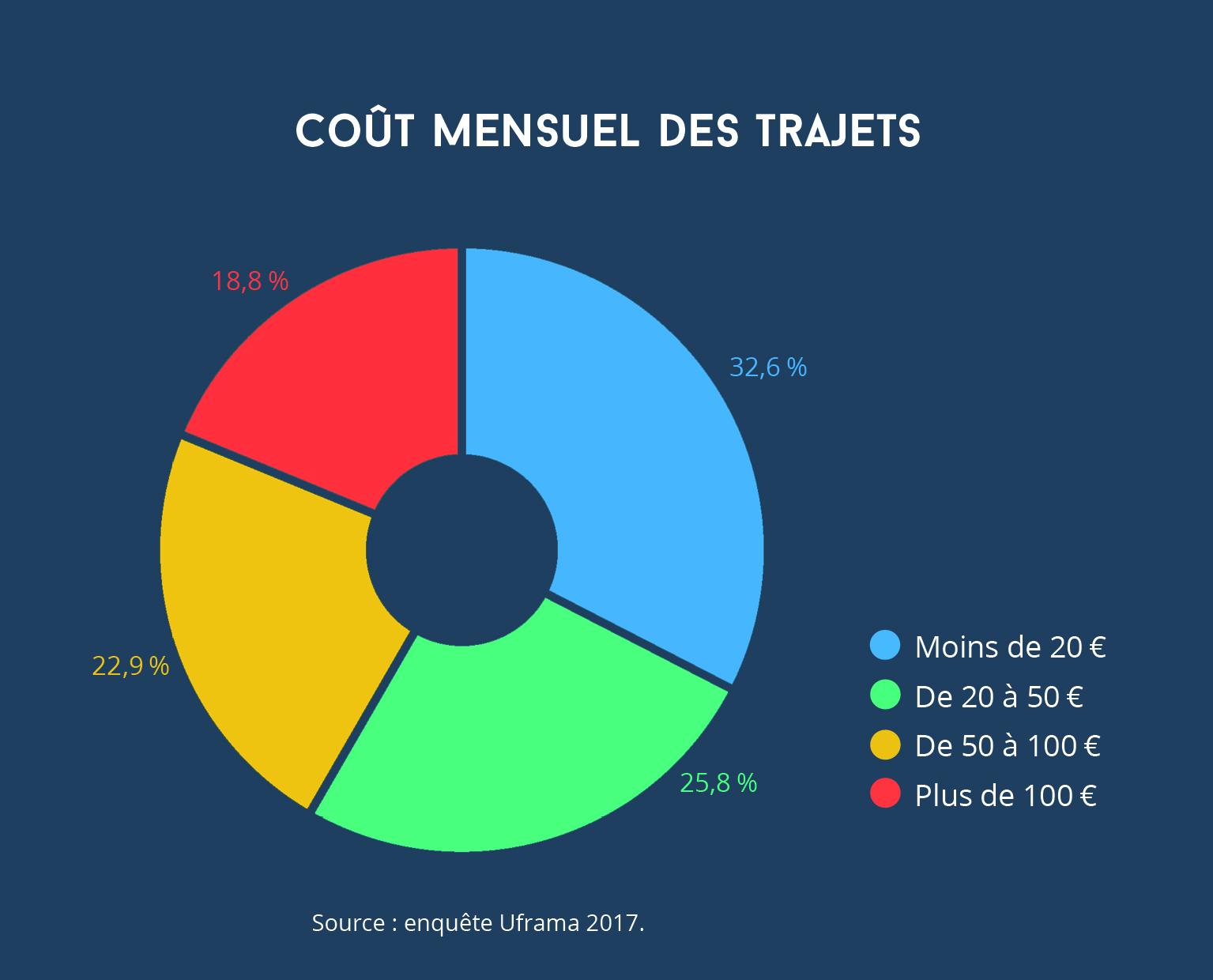

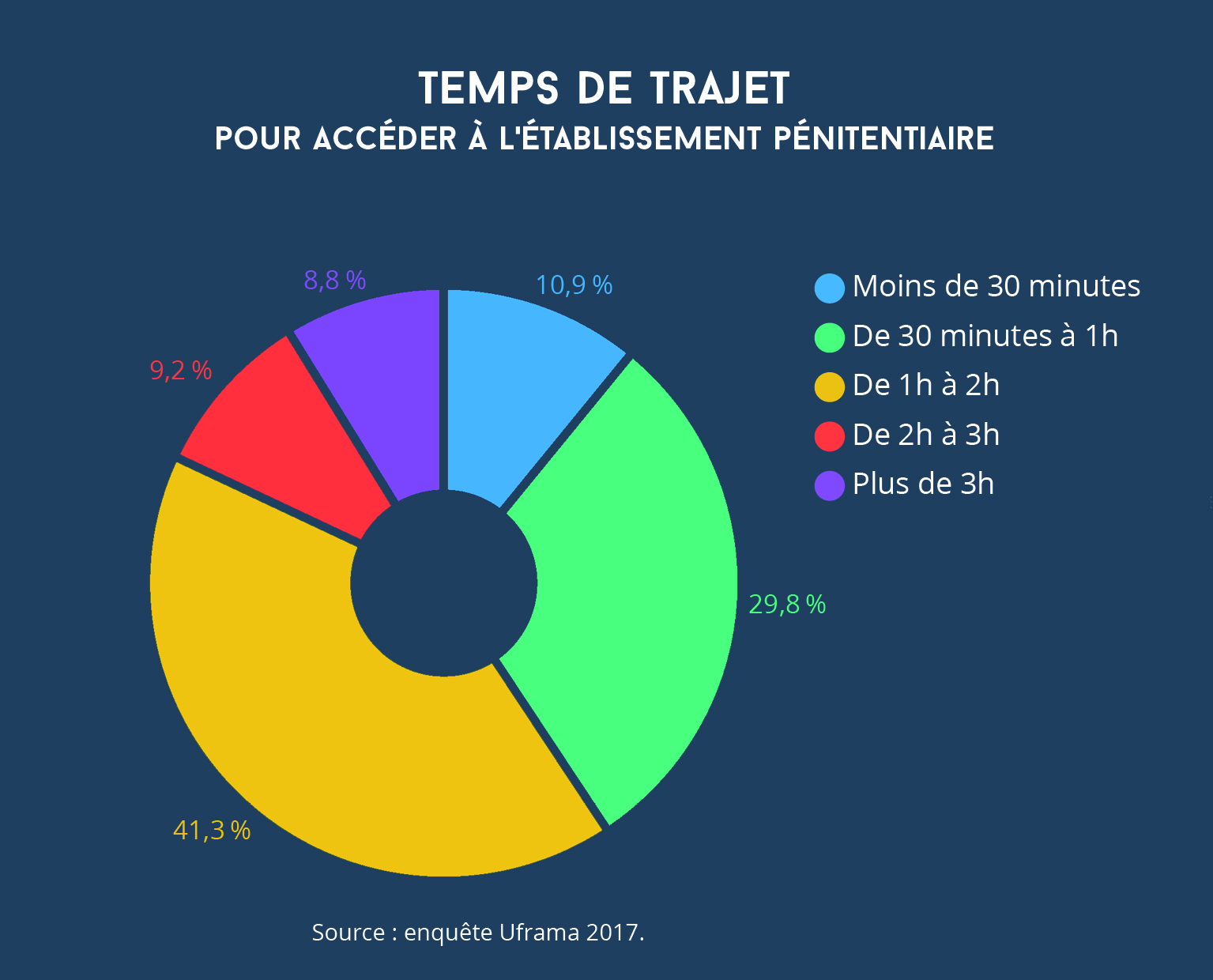

Pour les proches, les coûts de l’éloignement sont multiples. C’est d’abord énormément de temps perdu dans les transports, d’argent aussi. Une personne sur cinq interrogée par l’Uframa met plus de deux heures pour se rendre au parloir, soit minimum quatre heures aller-retour, et dépense plus de 100 € par trajet, alors même que « beaucoup de foyers de détenus sont pauvres » et vivent avec moins de 500 € par mois et par personne, souligne l’association. Pour voir leur fille détenue à Roanne, Annie(6) et son époux doivent avaler plus de 700 kilomètres, et autant au retour. « Comme on est retraités, on n’est moins pressés par le temps qu’avant, alors on évite l’autoroute pour réduire les coûts. Entre l’essence et l’hôtel, ça nous fait des week-ends à 300 €, au minimum. Et seize heures de route aller-retour. » Pour Céline et sa fille de deux ans, les 600 kilomètres qui les séparent de leur compagnon et père sont presque infranchissables. « On met neuf heures de train pour y arriver. Et entre le prix des billets et l’hôtel, ça fait des week-ends à 700 €. Comme je ne travaille plus pour élever ma petite fille, le peu que je touche de la CAF passe dans ces voyages. Heureusement, je vis chez mes parents, sinon je ne pourrais pas. »

Les coûts à encaisser sont aussi physiques et psychologiques : avec la distance, chaque visite est une épreuve. « Déjà, il y a la fatigue, explique Marina, dont le mari a, pendant deux ans, été incarcéré à plus de 250 kilomètres de chez elle. Vous partez de chez vous à 9 h 30, vous arrivez à la prison, il est 12 h 30. Vous êtes épuisée, vous n’avez pas mangé, votre gamin de trois ans est resté trois heures assis derrière, il n’en peut plus… Vous êtes tous les deux un peu énervés. Là-dessus, vous devez encore attendre, passer les contrôles pour, enfin, retrouver votre proche… Moi, il m’est arrivé de m’assoupir sur la table du parloir, parce que je savais qu’il y avait encore trois heures de route derrière. » Des trajets interminables qui, pour ceux qui restent à l’intérieur et voient leurs proches repartir, sont souvent source d’inquiétude, souligne Annie : « La dernière phrase de ma fille, c’est toujours “faites attention sur la route”. Il y a toujours cette appréhension. » Avec le temps, la fatigue tourne facilement à l’usure. « Ce n’est plus un plaisir. Ça devrait être une joie, mais c’est un poids. C’est vraiment lourd. On est quand même content de voir notre proche, mais…, soupire Marina. Plus les mois passaient, plus j’étais à bout, physiquement, mentalement, psychologiquement. Je pleurais, je n’avais plus envie de travailler, de m’occuper de mon enfant. Pourtant, il n’était qu’à 250 kilomètres. Il y a bien plus grave ! »

Des liens distendus, parfois rompus

La lourdeur des trajets a un effet sur la fréquence des visites, qui diminue à mesure que la distance augmente. L’Uframa relève dans son enquête que 80 % des visiteurs interrogés qui habitent à moins de 20 kilomètres de la prison s’y rendent toutes les semaines, contre 50 % de ceux qui habitent entre 100 et 300 kilomètres et 25 % de ceux qui sont à plus de 300 kilomètres. Pour Annie, Céline ou Marina, rendre visite à leur proche plus d’une fois par mois est littéralement hors de portée.

Avec le temps et l’épuisement, les visites s’espacent parfois. « À la fin, je n’y allais plus qu’une fois tous les deux mois. Je faisais l’effort, pour le linge et pour le petit », souffle Marina. Et l’usure qui abîme les proches finit par atteindre la relation. « Moi, franchement, ils m’ont coupé tous les liens avec lui. C’est pas en se voyant une fois par mois que… Être éloigné de cette façon des gens qu’on aime, il faut le vivre, c’est terrible. » Surtout quand les unités de vie familiale, qui permettent aux personnes de se retrouver pour de plus longues durées dans des conditions respectueuses de leur intimité, ne sont pas accessibles. Flora a, elle aussi, vu sa relation s’étioler avec la distance. Elle devait traverser la France du nord au sud pour voir son conjoint détenu. « Je faisais seize heures de train tous les week-ends pour un parloir de 45 minutes. La frustration générait des tensions, on se disputait souvent. En fait, on n’arrivait même plus à profiter des parloirs. À un moment, il m’a demandé de ne plus venir. Il culpabilisait que je subisse tout ça “à cause” de lui. On a arrêté de se voir… » Ne plus voir son proche du tout : c’est aussi la réalité des personnes trop âgées ou malades pour affronter des voyages de plusieurs heures et contraintes de renoncer aux visites.

Face à ces difficultés et pour maintenir un lien physique avec leur proche, certains font un choix radical – et risqué si la personne venait à être transférée : déménager près du lieu de détention. Une situation moins marginale qu’on ne l’imagine : 7 % des personnes interrogées par l’Uframa auraient ainsi franchi le pas, et avec, la distance qui les sépare de leur proche. Comme Céline, qui, pendant plusieurs années, a suivi son conjoint au gré de ses transferts. « Châlons, Meaux, Fleury, Osny, Réau… On le changeait sans arrêt de maison d’arrêt. À chaque fois, je suivais : comme j’étais en caravane et qu’à cette époque-là je n’avais pas d’enfant, j’avais plus de facilité. Enfin, ça posait quand même pas mal de problèmes, rapport au boulot notamment. À chaque fois, il fallait tout recommencer. » Le plus simple serait que le détenu se rapproche de sa famille plutôt que le contraire. Mais dans les faits, c’est loin d’être évident.

La demande de transfert : une longue attente à l’issue incertaine

Pour que la demande de transfert pour rapprochement familial soit validée, il faut d’abord que le lien soit reconnu. Et pour ça, « il ne suffit pas de déclarer avoir un enfant avec la personne détenue : il faut le prouver », prévient Marina. « Alors que ça faisait des années qu’on venait le voir au parloir, j’ai dû monter tout un dossier : extrait de naissance, livret de famille, pièces d’identité, quittance de loyer… » La situation est kafkaïenne : « On m’a demandé la preuve que j’avais un permis de visite et toutes les réponses favorables que nous avions eues pour des UVF, alors que c’est eux qui les délivrent ! Honnêtement, je plains les gens qui n’ont pas tous ces justificatifs et de motif valable aux yeux de l’AP [administration pénitentiaire] », s’insurge Marina.

Le choix de l’établissement peut ensuite s’avérer cornélien pour la personne détenue : toutes les prisons ne se valent pas, que ce soit en termes de conditions de détention ou d’offre de travail et de formation. Alors la décision est souvent le fruit d’un compromis. « Même si j’habite dans le nord, mon conjoint a demandé son affectation dans un établissement normand, parce que c’était plus intéressant au niveau de la formation professionnelle, explique Flora. Ça me fera quand même trois heures de trajet, en voiture comme en train, mais c’est toujours mieux que le sud… » Le dossier envoyé, il faut encore s’armer de patience face à une administration rarement louée pour ses qualités de communication. « On a déposé la demande en mars 2017, raconte Marina. Un an après, on n’avait toujours aucune nouvelle : on ne savait même pas si la demande avait été acceptée ! Après plusieurs relances, on a fini par me répondre, en mai 2018, que le transfert ne serait probablement pas effectif avant début 2019. Bien sûr, on peut comprendre que ça puisse prendre trois mois, six mois… allez, même un an. Mais deux ans ?! » À force de courriers et d’appels, son conjoint a finalement été transféré en octobre, soit plus de dix-huit mois après la demande. Flora et son compagnon ont quant à eux attendu quatorze mois. Des délais loin d’être exceptionnels, que l’administration pénitentiaire explique par la « saturation des moyens humains et matériels des services de transfèrement » et, surtout, par l’encombrement des établissements d’accueil. Face au nombre massif de personnes condamnées à de la prison et à l’allongement de la durée des peines, les centres de détention et maisons centrales affichent en effet souvent complet.

Il arrive aussi que la demande soit simplement refusée, sans que cette décision soit nécessairement justifiée au demandeur. Derrière ces refus se cachent généralement des motifs sécuritaires, disciplinaires et parfois politiques, particulièrement dans le cas des basques et corses. Une avocate raconte : « Dans une prison où sont détenues des personnes incarcérés pour des infractions liées au terrorisme, certaines familles viennent de loin et font parfois neuf heures de route. Lorsque nous évoquons ce souci avec la direction, la réponse est la suivante : “Ils n’ont qu’à avoir un comportement irréprochable, alors ils pourront retourner en détention classique dans un autre établissement.” » Le rapprochement familial est utilisé comme récompense quand il devrait être un droit – celui du détenu, mais aussi celui des membres de sa famille.

Face à un refus de transfert, à chaque personne détenue sa façon de réagir, entre résignation et révolte. Certains vont jusqu’à créer l’incident et « bloquer le quartier disciplinaire » dans le but de faire l’objet d’un transfert pour mesure d’ordre et de sécurité… qui a généralement pour résultat de les éloigner encore davantage de leur famille. Ils vont parfois jusqu’à commettre des actes graves, qui peuvent les mener devant les tribunaux. Comme ce détenu(7) jugé en novembre pour deux agressions sur des personnels pénitentiaires, qui expliquait à l’audience : « Je ne suis pas dans ma ville, je n’ai pas de parloir. C’est juste le fait que je voulais être transféré. » Ou cet autre(8) connu pour ses prises d’otage en prison, qui réclamait un transfert dans l’est de la France, « près de sa compagne et de leur fils d’un an et demi ».

Le recours administratif, voie sans issue ?

Contre un refus de transfert pour rapprochement familial, les personnes détenues peuvent théoriquement saisir le tribunal administratif(9). Un parcours semé d’embûches dont, pour l’heure, un seul requérant est sorti gagnant. D’abord, le juge n’examinera la requête que s’il est prouvé que le refus de transfert porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la personne, dont fait partie le respect de la vie privée et familiale. Première étape : prouver l’existence de cette vie familiale. Or, comment faire la preuve de liens que l’éloignement géographique forcé a précisément eu pour effet de distendre ? L’affaire Agamemnon contre France est de ce point de vue particulièrement éclairante : détenu en métropole pendant des décennies, cet homme avait demandé à être transféré à La Réunion, d’où il était originaire, notamment afin de tenter de renouer avec son frère – son unique parent – qu’il n’avait pas pu voir depuis de nombreuses années. Dans sa décision de rejet, le juge a estimé que le refus de le transférer n’avait pas porté atteinte à ses droits fondamentaux au motif que le requérant « n’établissait pas avoir conservé une vie privée et familiale dans son département d’origine »…

Clara Rouget-Aranibar a mené plusieurs recours pour des détenus basques. Elle évoque le cas d’un homme enfermé « à plus de 1 000 kilomètres de chez lui qui n’a pas pu voir une seule fois sa mère en trois ans », celle-ci étant trop malade pour se déplacer. Il ne recevait quasiment plus que des visites de sa compagne, une à deux fois par mois. Insuffisant pour le juge : « Comme sa compagne parvenait en dépit de tout à venir le voir de temps en temps, l’atteinte n’a pas été considérée comme disproportionnée », résume l’avocate. À une exception près, tous ses recours ont été rejetés pour la même raison. « Le “problème” des détenus basques, c’est qu’ils sont trop entourés. Leurs proches font des efforts incroyables pour conserver ce lien, et ces efforts se retournent contre eux face au juge », analyse-t-elle.

Si l’on résume : soit la personne reçoit encore de la visite et le juge estime qu’il n’y a pas atteinte à sa vie privée et familiale puisqu’elle parvient malgré tout à voir (certains de) ses proches, soit elle n’en reçoit plus, et il estime qu’il ne peut pas y avoir d’atteinte à des liens qui n’existent plus… En clair, « l’administration pénitentiaire a le champ libre », se désole Clara Rouget-Aranibar.

Par Laure Anelli

Détenus à 20 000 km de chez eux

Guadeloupe (6 800 km de Paris), La Réunion (9 000 km), Mayotte (8 000 km), Polynésie (16 000 km), Saint-Pierreet- Miquelon (4 300 km)… Nombreuses sont les personnes originaires d’outre-mer qui ne reçoivent jamais de visites au parloir : détenues en métropole, plusieurs milliers de kilomètres les séparent de leurs proches. Comme ce Calédonien, qui témoignait en 2015 : « Je suis à 22 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie et ma famille n’a pas les moyens pour les billets d’avion. » Certains parce qu’ils ont été condamnés en Métropole, d’autres parce qu’ils y ont été transférés pour désencombrer leur établissement d’origine (certaines prisons ultra-marines affichent en effet un taux d’occupation supérieur à 200 %), ou encore par mesure d’ordre et sécurité. Des cas pour lesquels l’avocat Benoît David n’hésite pas à parler de « déportation ». Mais si certains détenus sont emprisonnés en métropole, c’est aussi parfois par choix. Outre le surpeuplement, les prisons d’outre-mer souffrent généralement d’un abandon des pouvoirs publics : insalubrité, offre de travail et de formation quasi-inexistante, climat de violence… les conditions de détention y sont telles que les personnes détenues demandent parfois elles-mêmes à partir. Sans garantie de retour.

Politique de dispersion : une « taxe à la souffrance ajoutée » pour les proches

« Mon petit-fils, à 4 ans, il a déjà fait trois fois le tour de la Terre en nombre de kilomètres, rien que pour les visites à son père. » Cette phrase, prononcée par la mère d’un détenu à l’accueil famille de Réau, est emblématique de la problématique d’éloignement subie par les proches de personnes basques condamnées pour des infractions en lien avec le terrorisme. Ce que Janine Beyrie, mère d’une détenue basque, appelle leur « TSA : taxe à la souffrance ajoutée ». Une situation qui dure depuis plus de trente ans : en 1986, la création d’une cour d’assises spéciale à Paris entraîne le déplacement des détenus basques en Île-de-France. Et signe le début des trajets longue-distance pour leurs proches, qui s’organisent alors collectivement. « Nous étions répartis et isolés dans les différentes maisons d’arrêt franciliennes, mais néanmoins regroupés en Île-de- France. Pendant de nombreuses années, des associations louaient des autobus qui montaient tous les week-ends pour les parloirs. Ils partaient le vendredi soir en début de soirée et arrivaient le samedi, au petit matin blafard, déposaient les familles sur les parkings devant les prisons et repassaient les récupérer en fin de journée, pour à nouveau passer une nuit sur les routes de France », raconte Gabriel Mouesca, qui a passé douze ans dans les maisons d’arrêt d’Île-de-France, avant d’être condamné et affecté en maison centrale. Au début des années 2000, la France imite l’Espagne en mettant en œuvre une « politique de dispersion » à l’égard des détenus indépendantistes basques et corses. L’idée : les disséminer dans les différentes maisons centrales de France pour dissoudre le collectif. Depuis, les organisations de soutien n’ont eu de cesse de réclamer le rapprochement des leurs à la maison centrale de Lannemezan (à 200 km) et au centre de détention de Mont-de-Marsan (à 150 km). En juillet 2017, 73 hommes et femmes basques condamnés ou en attente de jugement étaient ainsi dispersés dans 21 prisons françaises. La situation s’est débloquée en février 2018, à la suite de négociations entamées en 2011 entre le ministère de la Justice et une délégation de représentants du Pays basque dans le cadre du processus de paix. Sur les 47 encore emprisonnés en France, 13 hommes ont été transférés à Lannemezan, 14 à Mont-de-Marsan. « Preuve que les problèmes de sécurité que le ministère de la Justice invoquait jusqu’alors pour s’opposer à nos demandes de rapprochement étaient de faux problèmes, et en réalité motivés par des raisons politiques », commente l’avocate Clara Rouget- Aranibar. Vingt personnes sont encore dispersées à Arles (650 km), Moulins (700 km), Saint-Martin-de-Ré (450 km), Réau (850 km), Muret (350 km), Roanne (750 km) ou encore Rennes (700 km). Parmi elles, dix femmes, pour lesquelles l’hypothèse d’un rapprochement, étant donnée l’inégale répartition des établissements pour femmes, reste plus qu’improbable.

(1) « À propos du vécu des familles et des proches de personnes incarcérées », Résultats de l’enquête menée par l’Uframa entre septembre et décembre 2017.

(2) Outre la dangerosité et le maintien des liens familiaux et sociaux, deux autres critères peuvent conditionner l’affectation : la prise en charge psychologique et psychiatrique et la demande de la personne détenue relative à l’accès au travail ou à la formation professionnelle.

(3) C’est notamment le cas des détenus longues peines, des « détenus particulièrement signalés » (DPS) ou de certains « publics spécifiques », telles que les personnes condamnées pour une infraction en lien avec le terrorisme – ou même simplement identifiées comme « radicalisées » – qui sont affectées dans des quartiers spéciaux implantés majoritairement dans le nord de la France.

(4) Sont fichées au répertoire des « détenus particulièrement signalés » des personnes appartenant « à la criminalité organisée ou aux mouvances terroristes », signalées « pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion », qui peut avoir eu lieu de nombreuses années auparavant ou jugées « susceptibles d’actes de grande violence », là encore sans qu’une évolution ne soit nécessairement prise en compte.

(5) Décidés lorsque l’administration juge qu’un comportement est « incompatible avec le régime des centres de détention » ou qu’elle identifie un « risque de trouble à la sécurité et au bon ordre public » – notion particulièrement floue et extensible.

(6) Les prénoms des proches de personnes détenues ont été modifiés.

(7) « Angers. Il voulait changer de prison : six mois pour deux agressions », Ouest-France, 3 novembre 2018.

(8) « La prise d’otage. Seul horizon du détenu Dorffer », Libération, 19 juillet 2011.

(9) Si tant est que, dans le cas des personnes prévenues, le refus n’émane pas de l’autorité judiciaire : dans ce cas, il n’existe pas de voie de recours pour contester la décision.