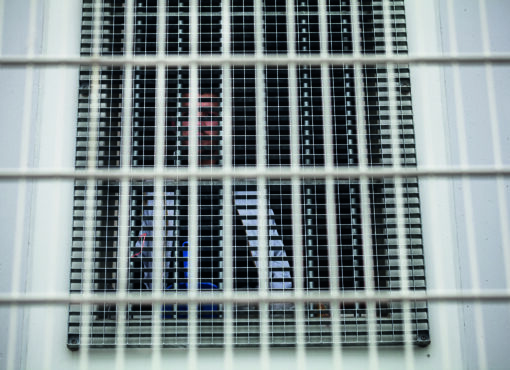

En instaurant une « suspension de peine pour raisons médicales », la loi Kouchner du 4 mars 2002 devait permettre aux détenus atteints de maladie grave d’être soignés et le cas échéant de mourir dans la dignité, hors les murs d’une prison. Dix ans plus tard, les obstacles à l’application de ce texte se sont accumulés et son champ d’application n’a cessé d’être restreint. Entre 600 et 700 personnes ont bénéficié d’une suspension de peine médicale depuis sa création, tandis que plus de 1 200 autres sont décédées de « mort naturelle » en prison.

« Mourir en prison, c’est affronter une solitude sans espoir ; c’est un constat d’échec et de gâchis. » C’est en ces termes qu’en juin 2000, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les prisons françaises posait la question « du maintien en détention des détenus malades ou âgés1 ». Deux ans plus tard, à l’occasion de l’adoption de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les parlementaires décidaient d’introduire dans le Code de procédure pénale2 un article permettant à toute personne détenue dont « [l’]état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention » ou souffrant « d’une pathologie engageant [son] pronostic vital » d’obtenir une suspension de l’exécution de sa peine. Une mesure humanitaire qui, dix ans plus tard, se heurte encore à nombre d’obstacles pour être pleinement appliquée.

Une interprétation restrictive des conditions d’octroi

La loi avait initialement prévu que « deux expertises médicales distinctes [doivent établir] de manière concordante » que le pronostic vital du condamné est engagé ou que son état de santé est « durablement incompatible avec le maintien en détention ». A la différence des dispositifs traditionnels d’aménagement de peine, tenant compte pour faire sortir les détenus de conditions telles que le quantum de la peine, le seul critère à considérer était celui de l’état de santé. En pratique, l’interprétation du texte par les magistrats a néanmoins participé à restreindre le champ d’application de la mesure. Concernant la première situation visée d’un « pronostic vital engagé », nombre de juges ont ainsi estimé qu’il devait l’être à « court terme ». Une interprétation entérinée par la Cour de cassation dans une décision de septembre 2005, qui considère que « c’est nécessairement à court terme3 » qu’il doit être diagnostiqué que la personne va décéder. En janvier 2006, Pascal Clément, alors garde des Sceaux, précisait sa vision de la suspension de peine médicale : « Cela concerne avant tout les personnes dont l’espérance de vie ne dépasse pas quelques semaines, a n qu’ils ne meurent pas en prison (…). Les malades, même atteints d’une affection grave mais qui ne sont pas au “seuil de la mort”, n’ont pas à bénéficier de cette loi, ils peuvent être soignés en détention et ils le sont4. »

La deuxième situation visée par la loi d’un état de santé « durablement incompatible avec le maintien en détention », tel un lourd handicap ou des soins ne pouvant pas être suivis dans le cadre carcéral, fut aussi interprétée de manière restrictive. Jean-Claude Bouvier, juge de l’application des peines, explique ainsi que la situation de la personne n’est « pas regardé[e] sous le prisme de la dignité de la personne mais sous l’angle de l’offre de soins existante en prison. (…) L’idée que l’on accorde une suspension de peine [uniquement] lorsque le détenu ne reçoit pas les mêmes soins qu’à l’extérieur s’est développée5 ». Par ailleurs, le non-respect par le condamné des obligations qui lui ont été imposées6 ou encore l’existence d’un risque grave de renouvellement de l’infraction7 ont été ajoutés comme critères permettant aux services de l’application des peines de refuser l’octroi ou de mettre fin à une suspension de peine médicale. L’évaluation des risques de récidive étant réalisée dans des conditions totalement hasardeuses en France8, une personne, même mourante, peut donc désormais se voir refuser la suspension de peine médicale au seul motif de la gravité de son infraction.

Des délais d’expertises inadaptés

Un an après l’adoption de la loi Kouchner, le Conseil national du sida relevait que « le problème des délais de réalisation des deux expertises requises se révèle crucial », et recommandait que « des instructions » soient « données pour que les expertises soient réalisées dans des délais très brefs », sous peine que « le but poursuivi par la loi » ne soit « effectivement atteint9 ». En effet, dans le cas d’un pronostic vital engagé, des délais moyens d’instruction des requêtes (variant en 2007 de quatre jours à huit mois, selon l’administration pénitentiaire) peuvent aboutir à ce que la personne décède derrière les barreaux avant même que la juridiction n’ait pu statuer sur sa demande. Dans un arrêt récent condamnant la France10, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est ainsi étonnée de « délais procéduraux longs et inappropriés », dans le cas d’une détenue souffrant de problème pulmonaires et d’anorexie n’ayant obtenu de réponse définitive à sa demande qu’au bout d’un an et demi. Au titre des principales difficultés identifiées par l’administration pénitentiaire, c’est « la disponibilité des experts somatiques » qui « peut s’avérer parfois problématique dans des situations d’urgence sanitaire11 ». Et qui peut emporter des situations dramatiques, telles celle de Justin, décédé en décembre 2009 à l’âge de 77 ans dans sa cellule du centre de détention de Liancourt. Le tribunal examinant sa requête avait ordonné un complément d’expertise quatre mois plus tôt. Au jour de son décès, les experts n’étaient toujours pas venus, alors même que l’état de santé de Justin, handicapé et sénile, était connu, et que l’administration pénitentiaire avait donné un avis favorable à la suspension de peine.

Les malades, même atteints d’une affection grave mais qui ne sont pas au “seuil de la mort”, n’ont pas à bénéficier de cette loi, ils peuvent être soignés en détention et ils le sont (Pascal Clément, ex garde des Sceaux)

Pour l’avocat Etienne Noël, il apparaît en outre que les experts « ne sont pas assez formés, ne connaissent pas assez bien la prison, ni la vie quotidienne des personnes qui y sont détenues ». Cette méconnaissance pouvant conduire à des situations inextricables, comme celle de Jean-Claude, incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon au moment du dépôt de sa demande de suspension de peine, et souffrant d’une grave maladie pulmonaire. Pour lui en refuser l’octroi le 21 décembre 2009, le juge de l’application des peines s’était appuyé sur les expertises, qui ne concluaient pas, de manière concordante, à l’engagement de son pronostic vital ou à l’incompatibilité de son état de santé avec la détention, à condition toutefois que le détenu soit correctement équipé d’un matériel d’oxygénothérapie et bénéficie d’un traitement adapté. Or, sa dépendance accrue à l’oxygénothérapie imposait l’usage de deux extracteurs d’oxygène dans sa cellule, dont l’exiguïté ne permettait pas une utilisation adéquate. Selon un certificat émis fin novembre 2009 par le service médical de la prison, une cuve d’oxygène liquide était également nécessaire, mais elle ne pouvait pas être installée en détention compte tenu de risques d’explosion.

Lourdeur de deux expertises concordantes

La nécessité de « deux expertises distinctes » aux conclusions concordantes12 constitue également, en pratique, une condition difficile à atteindre. En effet, il n’est pas rare que deux experts apprécient différemment la situation d’un patient, entraînant presque automatiquement le rejet de sa demande par le JAP. Tel est le cas de Bernard, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan et atteint d’un cancer bronchique. En octobre 2011, un médecin expert estime que son état de santé est « actuellement incompatible avec le maintien en milieu carcéral étant donné l’indication absolue d’une oxygénothérapie substitutive ». En novembre 2011, le second expert estime, quant à lui, que son état de santé est « compatible, à l’heure actuelle, avec le milieu carcéral ordinaire sous surveillance stricte par l’équipe médicale », faisant de l’absence de personnel de santé en dehors des heures d’ouverture du service de soins. Pour éviter que sa demande ne soit rejetée, Bernard n’a désormais d’autre solution que de solliciter une troisième expertise auprès du JAP, qui peut la lui refuser.

Afin de réduire le recours aux experts, certains juges ont ainsi décidé de « ne plus procéder qu’à la désignation d’un seul expert à la fois », explique Gwenaëlle Koskas, JAP au tribunal de grande instance de Bobigny. Si la première expertise « revient négative, le juge ou le tribunal de l’application des peines rejette directement la demande, sans procéder à la désignation du deuxième expert requis ». Une pratique contestable, mais validée en juin 2004 par la Cour de cassation13, retenant que le rejet d’une demande de suspension de peine médicale « n’implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées ». « Une perte de chance réelle pour le détenu malade », commente la juge de Bobigny : « Si la deuxième expertise rend une autre conclusion, une nouvelle expertise peut être sollicitée par le détenu. »

Afin de remédier à ces difficultés, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a prévu qu’en cas d’urgence et de pronostic vital engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical, qui plus est du « médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant14 ». Deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition, force est néanmoins de constater que les JAP restent globalement réticents à passer outre les deux expertises et réservent cette procédure exceptionnelle aux personnes à l’article de la mort. Pour le Docteur Amzallag, adjoint au chef de service de l’UHSI de Lyon, « la loi pénitentiaire n’est pas encore entrée en routine d’application. Par ailleurs, si les expertises somatiques ne sont plus obligatoires, ce n’est pas le cas des expertises psychiatriques. Et l’application d’une telle mesure reste soumise, tout comme la suspension de peine avec expertises médicales concordantes, à la subjectivité du magistrat, au type de délit, au reliquat de peine, à la période de sûreté, à l’absence de domicile en France (notamment pour les détenus isolés ou étrangers). Un des effets pervers d’une telle mesure est que les personnes les plus concernées (délinquants sexuels âgés ou longues peines) sont les plus exposées à un refus ».

Manque de solutions d’hébergement

Autre obstacle majeur à l’obtention d’une suspension de peine médicale: trouver un lieu d’accueil, dans des délais rapides, relève souvent du parcours du combattant. Les intéressés doivent pouvoir justifier d’une prise en charge à l’extérieur, par des membres de leur famille ou au sein d’une structure d’hébergement adaptée (service hospitalier, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, appartement de coordination thérapeutique…). « En pratique, il s’avère que ces conditions ne sont pas toujours remplies soit parce que les liens familiaux des détenus ont été distendus par une durée d’incarcération longue, soit parce que les centres d’accueil disposent d’un nombre limité de places souvent priorisées pour des personnes n’étant pas sous main de justice », relève l’Inspection générale des affaires sociales15. Le service interministériel de contrôle souligne qu’il arrive également « qu’à la faveur d’une place d’hébergement qui se libère, les expertises médicales ne soient pas toujours rendues en temps utile pour permettre à la juridiction de l’application des peines de se prononcer dans les délais impartis ».

Du point de vue des structures d’accueil, « il est parfois périlleux, financièrement, de laisser vacante une place d’hébergement dans l’attente de la décision du service de l’application des peines », explique le responsable d’un centre d’hébergement. L’attitude réfractaire de certains professionnels sanitaires et sociaux à accueillir des sortants de prison est également à interroger : « Accueillir une personne sortant de prison relève inévitablement d’une volonté forte de la structure et de son équipe », poursuit le responsable du centre. Dès lors, indique l’administration pénitentiaire, « même si toutes les [autres] conditions requises sont réunies, la nécessité de trouver un hébergement adapté pour la personne, souvent âgée et isolée, rarement autonome16 » peut obérer la procédure. Cet obstacle était même à l’origine d’un rejet de suspension de peine médicale sur cinq en 2007, d’après une enquête interne menée par l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP). Et le président de l’ANJAP de commenter : « Il est anormal, dans un État de droit, que [ces détenus] restent en prison en dépit des risques qui pèsent sur eux. » Et d’appeler publiquement à ce qu’une solution au manque de lieux d’accueil soit trouvée.

Au jour de son décès, les experts n’étaient toujours pas venus, alors même que l’état de santé de Justin, handicapé et sénile, était connu, et que l’administration pénitentiaire avait donné un avis favorable à la suspension de peine.

Les UHSI, dérivatif à la suspension de peine

Les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)17, spécifiquement dédiées à l’hospitalisation de personnes détenues, peuvent désormais représenter un obstacle supplémentaire à l’obtention d’une suspension de peine médicale. Depuis leur apparition en 2004, il n’est pas rare que la mission impartie aux experts désignés dans le cadre d’une demande de suspension de peine soit désormais de se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé non seulement avec la détention ordinaire, mais aussi avec une détention en UHSI (unité à compétence médico-chirurgicale soumise au régime pénitentiaire, sorte d’annexe de la prison en milieu hospitalier)18. Et il n’est pas rare que les experts répondent à cette dernière question par l’affirmative. D’après le chef de l’UHSI de Marseille, « experts et juges se satisfont de la prise en charge médicale à l’UHSI, sans tenir compte de l’importance du soutien familial et amical élargi en fin de vie19 ».

Requis en juillet 2010 par la Cour d’appel de Nîmes pour se prononcer sur la situation d’une personne relevant de « soins continus et palliatifs » et dont l’état de santé avait été considéré comme « durablement incompatible avec le maintien en détention », un expert avait ainsi conclu que « la seule structure adaptée actuellement à [l’]état de santé de [Paul] se trouve être l’UHSI de l’hôpital Nord de Marseille ». C’est ainsi que Paul y restera détenu pendant plusieurs mois, avant d’obtenir une suspension de peine le 2 novembre 2010 au terme de presque deux ans de procédure. Ce faisant, il arrive que des malades se voient affectés en UHSI pour recevoir des soins de long terme, voire palliatifs. Et les UHSI de s’éloigner de leur mandat initial, ne prévoyant aucunement qu’elles se substituent à des structures spécialisées pour des soins de long terme, ni pour accompagner la fin de vie. L’UHSI de Lyon recensait ainsi dans son rapport d’activités, pour le deuxième semestre 2006, « 25 malades correspondants à [des] situations particulières d’hospitalisation prolongée ». Et relevait que : « Si pour des pathologies comme les cancers, les demandes [de suspension de peine médicale] apparaissaient évidentes quand il n’existe aucune solution curative, dans les autres cas comme les problèmes vasculaires dont le pronostic peut être tout aussi mauvais, les représentations doivent évoluer pour s’adapter à la réalité de la gravité particulière de la maladie. » Face à cette situation, les positions des services du ministère de la Santé divergent. Dans un rapport de juin 2011, l’IGAS estime que les situations de condamnés très malades ne parvenant pas à obtenir de suspension de peine sont « résiduelles », et que « l’UHSI a naturellement vocation à accueillir les patients, qui le souhaitent, pour leur permettre de terminer leur vie dans des conditions médicales et carcérales adaptées à leur état de santé20 ». A l’inverse, le directeur de cabinet du ministre de la Santé avait clairement rappelé, dans une réponse du 3 août 2009 au Contrôleur général suite à son rapport sur l’UHSI de Marseille, dans lequel il relevait que le service avait connu 21 décès en deux ans que « la création de lits de soins palliatifs dédiés aux personnes détenues n’a jamais été prévue » en UHSI, et que les détenus en fin de vie doivent « bénéficier d’une prise en charge médicale dans le cadre d’une suspension de peine ». Ajoutant même que des dispositifs spécifiques aux personnes détenues en fin de vie « seraient contraire à la loi qui vise à [leur] permettre de bénéficier d’une prise en charge médicale dans le cadre d’une suspension de peine21 ».

Le juge judiciaire s’est vu rappeler son devoir de contrôler que l’état de santé d’une personne est compatible avec son maintien en détention et qu’un tel maintien ne constitue pas une atteinte à sa dignité. La Cour de cassation a ainsi estimé que tel était le devoir du juge de la détention provisoire22, puis du juge de l’application des peines23. Dans le premier cas, elle a été jusqu’à juger que la circonstance que « les faits reprochés sont particulièrement graves » ne doit pas être prise en compte, la sauvegarde de la dignité étant un objectif absolu. Il ne tient donc qu’à l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle » selon la Constitution, de redonner à la loi tout son sens pour faire en sorte que la prison ne soit plus, comme le déplorait le Comité consultatif national d’éthique, « un lieu de mort, de maladie et de vieillesse24 ».

Céline Reimeringer et Samuel Gautier

1. Assemblée nationale, La France face à ses prisons, 28 juin 2000.

2. Article 720-1-1 du Code de procédure pénale.

3. Cass. Crim., 28 septembre 2005, req. n° 05-81010.

4. Pascal Clément, « Le Garde des Sceaux répond à l’Obs », Le Nouvel Observateur, 7 janvier 2006.

5. Sidaction, « La suspension de peine, une a aire de dignité »,

6. Guide Transversal, février 2008.

7. Critère ajouté par la loi du 9 mars 2004.

8. Critère ajouté par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

9. Voir l’analyse des évaluations cliniques dans le dossier de ce numéro « Prévention de la récidive : le retard français ».

10. Conseil national du sida, Note valant avis sur la suspension de peine pour raisons médicales, 11 mars 2003.

10. CEDH 5e section, 21 décembre 2010, Raffray Taddei c/ France, n° 36435/07.

11. Synthèse des réponses de la DAP aux questionnaires parlementaires, PFL 2012.

12. Art. 720-1-1 du Code de procédure pénale.

13. Cass. Crim, 23 juin 2004, n° 04-80439.

14. Article 720-1-1 du Code de procédure pénale.

15. Rapport de l’IGAS, « Évaluation du dispositif d’hospitalisation en soins somatiques des personnes détenues », juin 2011.

16. Synthèse des réponses de la DAP aux questionnaires parlementaires, PFL 2012.

17. Arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées.

18. Extrait de formulations relevées dans des missions d’expertises communiquées à l’OIP : « Se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de [M.C.] avec une détention (…) dans une maison d’arrêt “classique“ ou dans une structure pénitentiaire médicalisée » ; « préciser si les soins nécessaires à son état de santé peuvent être effectués dans un cadre pénitentiaire type UHSI »…

19. Cf. communiqué de l’OIP du 1er octobre 2010, www.oip.org. Dedans Dehors N°76 Mars-Avril 2012

20. Synthèse des réponses de la DAP aux questionnaires parlementaires, PFL 2012.

21. Ministère de la Santé et des Sports, Observations suite au rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à l’UHSI de Marseille, juin 2009.

22. Crim., 2 sept. 2009, n° 09-84.172, AJ pénal, 2009.452.

23. Crim., 25 nov. 2009, n° 09-82.971, AJ pénal, 2010.90.

24. Avis n° 94 du Comité consultatif national d’éthique, « La santé et la médecine en prison », 26 octobre 2006.

Les juges ouvrent une brèche pour contourner l’absence d’hébergement

Dans une décision d’octobre 2006 devenue définitive1, les juges de l’application des peines du TGI de Créteil ont accepté d’accorder une mesure de suspension de peine à Jean-Pierre, mais d’en suspendre l’exécution jusqu’à l’obtention d’un hébergement. Concrètement, Jean-Pierre bénéficie de la suspension de peine mais reste incarcéré le temps qu’une « prise en charge médicalisée » à la sortie soit trouvée. Cette décision, à haute portée symbolique, aurait pu rester sans effets puisque le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contraindre l’administration hospitalière à exécuter sa décision. Elle a néanmoins permis à Jean-Pierre de se tourner en urgence vers le juge administratif, pour lui demander d’enjoindre l’hôpital public de l’accueillir dans l’un de ses services ou de l’orienter vers un service adapté. Dans une décision du 9 mars 20072, le Conseil d’État a rejeté sa requête pour une raison de procédure mais s’est prononcé sur le fond, jugeant qu’il appartenait effectivement à l’hôpital « d’orienter ce patient vers une structure adaptée à son état ». Deux décisions desquelles pourront se prévaloir les détenus malades en attente d’hébergement et qui pourraient inspirer d’autres juridictions de l’application des peines.

1. TAP Créteil, 24 octobre 2006.

2. CE, 9 mars 2007, n° 302182.

L’« épée de Damoclès »

La mesure de suspension de peine peut être retirée à tout moment par le JAP, et le condamné reprendre l’exécution de sa peine en détention, sur la base d’une expertise médicale démontrant que les conditions ayant conduit à l’octroi de la mesure « ne sont plus remplies ». C’est ainsi qu’un détenu en attente de transplantation cardiaque a été réincarcéré en 2008 pour effectuer un reliquat de peine de trois mois. Le rapport d’expertise concluait que son état cardiaque était « durablement compatible avec une incarcération, sous réserve qu’il bénéficie d’un suivi régulier et d’un accès facile vers un contact médical à toute heure du jour et de la nuit ». Le tout, en dépit de la menace d’une « décompensation imprévisible » de ce détenu, de l’impossibilité d’une extraction médicale dans les délais utiles en cas d’arrêt cardiaque ou en cas d’opportunité pour une greffe, et d’une interruption de la permanence médicale en détention après 18h301.

Paraplégique, Jacques2 a, quant à lui, été libéré en avril 2009 de la prison de Liancourt et vit sous la menace permanente d’un retour en prison : « Depuis ma sortie, je vis au jour le jour. J’ai une épée de Damoclès au dessus de la tête. Tous les ans, je dois subir une expertise médicale qui doit dire si mon état de santé, qui ne changera jamais, est compatible avec la détention. Comment construire un projet de vie, emprunter pour acheter un appartement, quand votre vie à l’extérieur est en sursis, quand elle tient sur le l de l’appréciation d’un expert de la compatibilité de votre état de santé avec un milieu – la prison – qu’il ne connaît même pas ? Après plusieurs années dehors, quel sens cette réincarcération aurait-elle ? Il faudrait qu’après un certain délai, la suspension de peine se transforme en conditionnelle médicale, pour un jour en voir la fin. »

1. Communiqué de l’OIP du 15 octobre 2008 (en ligne sur le site de l’OIP : www.oip.org).

2. Certains prénoms cités dans cet article ont été modifiés.