La discipline est au cœur des logiques carcérales. Dans cet univers saturé de règles et d'interdits, le moindre écart peut être sanctionné, et ce, de multiples façons. Si des procédures encadrent le traitement disciplinaire des incidents, nombre de décisions y échappent encore. Et lorsque celles-ci empruntent le circuit officiel, le sentiment d’équité est loin d’être au rendez-vous. Droit à la défense insuffisamment garanti, dispositif de recours ineffectif, sanction profondément inhumaine et destructrice : les écueils sont nombreux. Nous livrons ici les premiers résultats d'un rapport d'enquête de l'OIP à paraître en novembre.

Dans l’univers carcéral, la discipline est omniprésente et régit la vie entière des personnes emprisonnées, en les soumettant à un régime particulièrement coercitif. « En prison, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit »[1], écrivaient les sociologues Georges Benguigui, Antoinette Chauvenet et Françoise Orlic en 1994. Le constat est toujours valable aujourd’hui : le nombre de comportements répréhensibles est « potentiellement infini, sinon indéfini »[2], observe le chercheur Corentin Durand. Est ainsi passible de sanction le fait de « négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule », de consommer de l’alcool, de détenir un téléphone portable ou encore de filmer ou diffuser des sons ou des images de la prison sans autorisation. Certaines clauses sont en outre si larges – comme celle de « refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement » – qu’elles permettent de sanctionner à peu près n’importe quel comportement. Si tous les écarts ne sont pas systématiquement relevés et poursuivis, la multiplication des règles et des interdits, leur application variable d’un lieu à l’autre, voire d’un agent à l’autre, sont génératrices de tensions et d’incidents, dans un univers déjà violent.

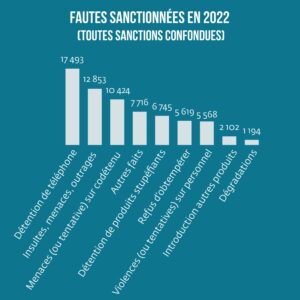

Au total, près de 70 000 sanctions disciplinaires ont été prononcées dans l’ensemble des établissements pénitentiaires français en 2022. En tête des motifs, avec près de 17 500 sanctions, la détention de téléphones (et autres cartes SIM, chargeurs etc.), devant les violences verbales sur personnels (insultes, menaces et outrages), les violences ou tentatives de violences sur codétenus, la détention de produits stupéfiants, les refus d’obtempérer, les violences ou tentatives de violences sur personnels et, enfin, les dégradations (voir graphique 1). La catégorie « autres faits » – qui représente plus de 10% des sanctions, se plaçant ainsi à la quatrième place du classement – ne laisse qu’imaginer l’infinie variété des comportements tombés sous le coup de la répression pénitentiaire.

Une procédure au rabais

En 2022, près d’une personne détenue sur deux a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident (CRI). Ces écrits administratifs, points de départ de la machine disciplinaire[3], sont souvent sommaires. De nombreux acteurs ou observateurs de la prison soulignent la pauvreté de ces écrits, loin de rendre compte de la complexité des faits qu’ils prétendent retracer. « Les comptes-rendus d’incidents, à l’origine des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes détenues, étaient bien souvent trop succincts, spécifiquement sur les motifs à l’origine de l’incident. Cela ne permet pas à l’autorité disciplinaire de resituer le comportement de la personne détenue dans son contexte et, incidemment, aux autorités hiérarchiques et de contrôle d’apprécier la régularité des interventions des personnels »[4], dénonçait déjà le Défenseur des droits en 2013.

Quant aux rapports d’enquête qui suivent les CRI, ils apparaissent souvent bâclés. « J’avais récolté des témoignages pour prouver ma version des faits. Seulement, ils n’ont même pas été joints au dossier », témoignait en 2022 une personne détenue au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. « On ne vérifie pas toujours s’il y a des témoins », concède un responsable pénitentiaire, admettant que la simple parole d’un surveillant est souvent considérée comme une preuve durant ces enquêtes et rarement remise en question. Celle-ci semble en effet jouir d’une « présomption de crédibilité » (lire : « La discipline reflète l’asymétrie des pouvoirs en prison« ), qui rend souvent vaine toute tentative de contestation : « Ça ne sert à rien. On ne nous croit jamais, les surveillants ont toujours raison », écrit une personne détenue à Lutterbach. « C’est le pot de fer contre le pot de terre », résume une autre.

Une instance intrinsèquement partiale

Lors de la commission de discipline, les personnes détenues comparaissent dans une mise en scène qui n’est pas sans rappeler le cadre du procès pénal. Mais ce vernis de juridictionnalisation ne suffit pas à cacher l’extrême déséquilibre des rapports de force. La commission est en effet présidée par le directeur d’établissement[5], celui-là même qui a décidé des poursuites, qui se trouve également être le supérieur hiérarchique des surveillants avec lesquels la personne détenue se trouve potentiellement en conflit. Une triple casquette qui soumet le chef d’établissement à des injonctions contradictoires et compromet l’impartialité de la décision rendue – ce d’autant plus que l’un des deux assesseurs est un membre du personnel pénitentiaire. « C’est souvent tendu. Des fois, on met un pied dans la pièce et au regard des surveillants, on connaît la décision dès le début. La marge de manœuvre du directeur est limitée : même s’il croit un détenu, il ne prendra jamais son parti contre des surveillants, car derrière, il ne tient plus sa prison », explique ainsi Me Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris et présidente de l’A3D, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus. « Tout le monde est attentif aux résultats des commissions de discipline, abonde un chef d’établissement. Souvent quand vous présidez une commission, les surveillants dans leurs étages regardent sur l’application informatique pour s’informer en temps réel des décisions prises sur certains incidents. Il y a un jeu de pressions syndicales autour des décisions estimées trop laxistes. »

Quant à l’assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, dont la présence est censée garantir un minimum d’impartialité, son rôle est surtout symbolique, selon le sociologue Corentin Durand. Et ce ne sont pas les personnes détenues interrogées pour cette enquête qui le contrediront : « Je n’ai jamais vu un assesseur poser une seule question. J’ai toujours l’impression qu’ils sont là en spectateur, parce qu’il faut qu’il y ait quelqu’un de l’extérieur », témoigne une personne détenue à Fresnes après un passage à Fleury. Surtout, l’assesseur n’a qu’une voix consultative. Aussi le directeur d’établissement concentre-t-il en réalité entre ses mains le pouvoir de décider de sanctionner ou non, et de quelle façon.

Des droits de la défense peu garantis

Dans cette configuration profondément déséquilibrée, difficile pour les personnes détenues de faire entendre leur voix. D’autant que si elles peuvent demander à être assistées d’un avocat, rien ne leur garantit que ce soit effectivement le cas. Les distances souvent longues à parcourir pour se rendre à la prison et leur faible rémunération par le biais de l’aide juridictionnelle dissuadent en effet nombre d’entre eux. Par ailleurs, les délais généralement courts dans lesquels ils sont convoqués les empêchent régulièrement de se rendre disponibles. Des difficultés encore accrues par la faiblesse des effectifs dans les petits barreaux : à Carcassonne, seulement 22% des commissions de discipline se sont effectuées en présence d’un avocat en 2021[6].

Et lorsqu’ils peuvent faire le déplacement, le pouvoir des avocats est limité par leurs conditions d’intervention. La plupart du temps, ils ne prennent connaissance du dossier que la veille ou le jour même et ont rarement plus de trente minutes pour échanger avec leur client avant l’audience. En outre, tous déplorent la faiblesse des moyens à leur disposition pour appuyer la défense de leurs clients. Peu présentes dans les rapports d’enquêtes, les citations de témoins sont encore plus rares en commission de discipline. Quant aux enregistrements de vidéosurveillance, aucune norme ne fixe de durée minimale de conservation, si bien que ces derniers, sauf à avoir été extraits, sont souvent rapidement écrasés. Et quand bien même auraient-ils été conservés, l’administration est en droit de s’opposer à leur visionnage pour des raisons de sécurité, si bien qu’elle reste en réalité entièrement maîtresse de l’usage qui peut en être fait. « Les vidéos sont systématiquement versées quand c’est à charge, et quand c’est à décharge, c’est la galère », observe Me Chapelle.

À l’issue des commissions de discipline, c’est le plus souvent un sentiment d’injustice mêlé d’impuissance qui prédomine chez les prisonniers. « C’est un pantomime », assène une personne détenue. « En réalité, tout est joué d’avance : je savais que la messe était dite avant même d’y entrer », déplore une autre.

Mais si beaucoup contestent les décisions rendues, seule une extrême minorité s’engage dans des recours : en 2022, seulement 2 % des sanctions ont fait l’objet de recours hiérarchiques. Un taux qui traduit moins la satisfaction des personnes devant les décisions que la faiblesse intrinsèque du dispositif juridique (lire : « L’administration garde un pouvoir discrétionnaire« ), qui en décourage plus d’un. « Honnêtement, c’est fatigant et on a l’impression de ne jamais être entendu, dans tous les cas on a tort. C’est malheureux à dire, mais en vérité, je veux que ça finisse, pour mon bien personnel en fait. Mentalement, psychiquement », confie une personne détenue. De fait, les chances d’obtenir gain de cause sont très faibles : le pourcentage de recours ayant abouti à une annulation de la décision oscille entre 3 % et 20 % suivant les directions interrégionales. En outre, le recours n’étant pas suspensif, la sanction est de toute façon purgée bien avant que la requête ne soit examinée.

Le « mitard », châtiment d’un autre âge

Malgré le large éventail de sanctions existantes[7], le recours au quartier disciplinaire (QD), ou « mitard », demeure la punition par excellence. Plus de 32500 sanctions de QD ferme ont été distribuées en 2022, principalement pour des violences verbales, la découverte d’un téléphone, des violences physiques et des refus d’obtempérer (voir graphique 3). La seconde sanction la plus fréquemment prononcée est le quartier disciplinaire avec sursis. Au total, que l’on en sanctionne ou que l’on en brandisse la menace, le QD représente près de 70% des sanctions (voir graphique 2).

« Le mitard, c’est la punition, c’est la prison à l’intérieur de la prison. C’est la prison comme on l’imagine quand on a peur quand on est gamin », raconte Christine dans un documentaire consacré aux morts suspectes au QD réalisé par Laurence Delleur et Vincent Marcel. « Tout est fait pour te montrer que tu rentres dans un monde très sombre. La lumière est abaissée. On te fait comprendre que tu rentres dans un trou », y témoigne aussi Mohamed. Les prisonniers sont nombreux à décrire à l’OIP des cellules exiguës dont les fenêtres, équipées de barreaux et caillebotis, aux vitres encrassées, laissent difficilement filtrer la lumière. Sas grillagé doté d’un passe-menottes, mobilier réduit au strict minimum – lit, table, assise et WC – et vissé au sol : autant d’aménagements sécuritaires censés prémunir contre une violence qu’en réalité ils alimentent. « Vous n’avez aucun contact avec le surveillant. La nourriture, on vous la glisse sous la porte comme si vous étiez un… un animal quoi », témoigne encore Mohamed. « Pendant des jours, qu’est-ce qu’on fait, à part tourner en rond et fumer ? Qu’est-ce qu’on fait, à part ruminer dans sa cellule ? », se questionne Khaled, plusieurs fois sanctionné de QD lors de sa très longue peine. Privée de parloirs et d’activité, la personne placée au QD a pour seul moment « d’évasion » une heure de promenade dans une cour de quelques dizaines de mètres carrés, d’où elle ne peut apercevoir le ciel qu’à travers une canopée de grillages et de barbelés. Elles peuvent passer jusqu’à trente jours dans ces conditions, parfois plus lorsque les sanctions se cumulent : une personne détenue au Havre a ainsi été maintenue cinquante jours au quartier disciplinaire, entre septembre et novembre 2022 – une situation à laquelle le juge qu’elle avait saisi pour contester ses conditions de détention n’a rien trouvé à redire.

« Celui qui a inventé le mitard, il ne l’a pas essayé. Il ne peut pas comprendre cette haine qui naît en nous et cette colère, et ce sentiment de ne valoir rien du tout, de n’exister aux yeux de personne. On vous condamne à un moment de solitude, d’abandon, de déshonneur complet. On a cette impression que personne ne veut nous regarder, personne ne veut nous entendre. Comme si [on nous disait] “va mourir dans ton coin”, “va souffrir dans ton coin” », confie encore Mohamed. Actes de contestation autant que symptômes d’un mal-être, les dégradations sont quotidiennes au QD. Bris de mobilier, incendies et inondations volontaires, souillure des murs… environ deux mille actes de vandalisme y sont ainsi dénombrés chaque année par l’administration pénitentiaire, soit 12% de l’ensemble des dégradations volontaires recensées dans les établissements pénitentiaires. Certains vont jusqu’à mettre leur vie en danger pour exprimer leur colère. « Ceux qui allument un feu en cellule ne se rendent pas compte qu’il faut du temps pour l’éteindre. Ils veulent faire ça juste pour protester, mais ils se mettent réellement en danger », se désole un médecin interrogé par l’OIP. D’autres se mettent en grève de la faim, doublée ou non d’une grève de la soif. « J’ai entamé une grève de la faim. Ma femme s’inquiète, ma fille de 6 ans aussi. J’ai perdu près de 10 kg », écrit un homme à Bourg-en-Bresse en mars 2023.

Expression ultime d’un mal-être, les tentatives de suicide sont aussi extrêmement fréquentes. En 2022, la Dap a recensé 583 passages à l’acte au QD, où le risque de mettre fin à ses jours est estimé quinze fois plus élevé qu’en détention ordinaire[9]. Et alors que la France a été condamnée deux fois par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le placement ou le maintien au QD de personnes détenues fragiles psychiquement et au comportement suicidaire[10], les textes n’interdisent toujours pas cette pratique. Même quand le risque suicidaire est avéré, les mesures prévues[11] ne visent qu’à empêcher le passage à l’acte, sans suspendre la sanction. Faute de mettre en place une véritable politique de prévention basée sur une prise en charge médico-psychologique, ces mesures échouent régulièrement à protéger les détenus de la violence qu’ils retournent contre eux-mêmes. L’OIP a ainsi retracé plusieurs de ces trajectoires tragiques, comme celles de Karima, décédée en 2020 au QD de la maison d’arrêt des femmes de Fleury[12], de Sacha, mort en 2021 au QD de Saint-Brieuc[13], ou encore de Djilali, mort en 2022 au QD pour mineurs de Liancourt[14].

Le placement au quartier disciplinaire apparaît finalement aussi inhumain que contre-productif – pour ne pas dire destructeur. Un constat qui plaide pour sa suppression, comme y invitent les institutions internationales (lire : Moins de quartier disciplinaire, voire pas du tout, c’est possible). L’expérience d’autres pays montre que celle-ci est non seulement souhaitable, mais aussi possible.

Par Laure Anelli

Cet article est paru dans la revue DEDANS DEHORS n°119 – août 2023 : Discipline en prison : la punition dans la punition

Discipline en prison : des conséquences en cascade

Les comptes-rendus d’incident rédigés par les agents pénitentiaires, en plus d’exposer les personnes détenues à des sanctions, peuvent avoir des répercussions tout au long de l’exécution de leur peine : sur leurs conditions de détention, leurs chances de réinsertion mais aussi et surtout la durée de leur incarcération. En effet, les incidents comme les sanctions font partie des éléments pris en compte par les juridictions d’application des peines pour accorder ou non des permissions de sortir et des aménagements de peine et retirer des crédits de réductions de peine (CRP). Et la réforme des réductions de peine de décembre 2021 risque d’aggraver encore le phénomène, dans la mesure où l’octroi de l’ensemble des remises de peine sera désormais soumis à l’appréciation des gages de « bonne conduite » donnés par les détenus*.

Pour avoir traité un surveillant de « larbin », Douglas**, incarcéré au centre de détention de Muret, a ainsi écopé de seize jours de quartier disciplinaire, puis d’un retrait de crédit de réduction de peine de seize jours. En outre, deux permissions de sortir lui ont été refusées au motif qu’il avait déjà eu un CRI par le passé. Ceux qui cumulent les incidents ne bénéficient souvent ni de réductions de peine, ni de permissions de sortie, ni d’aménagements de peine. C’est le cas d’Idriss qui, enchaînant les passages au quartier disciplinaire, n’a pas bénéficié d’une seule permission de sortir en sept ans, malgré ses multiples demandes. À un an de sa fin de peine, il n’a soumis aucun projet d’aménagement, certain que sa demande serait vouée à l’échec. « Souvent les incidents ont un impact sur la décision d’aménagement de peine », reconnaît un juge de l’application des peines interrogé par l’OIP. Même si le jugement porte principalement sur la qualité du projet d’aménagement, ceux-ci sont interprétés comme « des indices sur les chances de réussite future du projet », complète une autre.

En outre, lorsque les faits sont constitutifs d’infractions pénales, des poursuites peuvent aussi être engagées par les procureurs. Et aboutir au prononcé de nouvelles peines de prison ferme, prolongeant encore la durée d’incarcération.

Par Odile Macchi

* Dans l’ancien système, les remises supplémentaires de peine (RPS) étaient attribuées en fonction des « efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment la participation à des activités d’enseignement ou culturelles et l’indemnisation des victimes, ce qui permettait aux juges de pouvoir octroyer des réductions de peine malgré la présence d’incidents.

** Tous les prénoms ont été modifiés.

[1] G. Benguigui, A. Chauvenet, F. Orlic, « Les surveillants de prison et la règle », Déviance et société, 1994, vol.18, n°3.

[2] C. Durand, Les reconfigurations de la relation carcérale : sociologie des espaces de communication entre prisonnier·e·s et autorités pénitentiaires, thèse soutenue en octobre 2019 à l’EHESS. pour ces motifs.

[3] Tous les CRI ne donnent pas lieu à poursuites et à sanction disciplinaire : 32,6 % des CRI ont mené à une commission de discipline en 2022, et 28 % à une sanction. Source : Direction de l’administration pénitentiaire.

[4] Le Défenseur des droits, L’action du défenseur des droits auprès des personnes détenue, Bilan 2000/2013.

[5] Ou l’un de ses adjoints ou membres du personnel de commandement.

[6] Rapport d’activité 2021 de l’établissement.

[7] Avertissement, interdiction de recevoir des mandats ou de cantiner, privation d’appareil électronique (console, TV, radio, ou même réfrigérateur ou rasoir), privation d’activité, confinement en cellule et enfin, mise en cellule disciplinaire. Peuvent se cumuler aux sanctions précédentes la suspension (temporaire) ou le déclassement (définitif) d’un emploi ou d’une formation (même lorsque l’incident est sans rapport avec cet emploi) et l’imposition d’un dispositif hygiaphone au parloir.

[9] T. Fovet et P. Thomas, « Les suicides et tentatives de suicide, et leur prise en charge en milieu carcéral », ADSP n°104, septembre 2018.

[10] CEDH, 16 octobre 2008, Renolde c. France, n°5608/05 et CEDH, 19 juillet 2012, Ketreb c. France, n°38447/09.

[11] Surveillance renforcée, retraits de certains objets ou vêtements, remise d’une dotation de protection d’urgence (draps et d’un pyjama déchirables).

[12] « Karima, « consumée » par la prison », Dedans Dehors n°110, mars 2021.

[13] « Suicide de Sacha à la prison de St-Brieuc : un an après, toujours autant de questions », Dedans Dehors n°115, juillet 2022.

[14] « Djilali, 16 ans, mort au quartier disciplinaire de Liancourt », Dedans Dehors n°118, avril 2023.